William Albert Robinson - Les missionnaires du Pacifique

- bureau Nahei

- 1 avr. 2025

- 13 min de lecture

par Henri THEUREAU

CHAPITRE XVII

10.000 Leagues over the Seas (1932)

Dès mon arrivée dans les plus orientales des îles des Mers du Sud, j’avais observé les méthodes et les résultats du travail des missionnaires. Bien que je sois fondamentalement tolérant, cherchant à voir ce qu’il y a de bien chez les gens comme dans les institutions, je n’avais pas trouvé grand-chose qui fût digne d’éloges dans ce domaine. En arrivant dans les archipels occidentaux, plus primitifs, Nouvelles-Hébrides [Vanuatu], Salomons et Nouvelle-Guinée, j’en trouvai encore moins, bien que les missions m’aient offert un exemple parfait de réussite commerciale, car elles sont devenues les entreprises les plus profitables de cette région. Elles acquièrent partout les terres les plus convoitées, et entrent en concurrence déloyale avec des commerçants légitimes… et des églises rivales.

J’avais assisté à cette compétition entre les diverses missions partout où j’étais allé. Je me souviens en particulier d’une petite île des Nouvelles-Hébrides qui avait été entièrement convertie au Catholicisme. Le Père revint un jour d’un congé pour retrouver son île toute entière convertie au Protestantisme par un missionnaire arrivé pendant son absence. Aux Salomons, il y avait une île assez équitablement divisée entre deux églises rivales (1). Chacune allouait une ration de tabac à ses convertis. L’une des deux cessa brusquement cette pratique : tous ses convertis rejoignirent la rivale, qui continuait les distributions de stick tabak. Ceci illustre bien la profondeur où la religion pénètre ici.

Cette compétition sans scrupules était particulièrement courante sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée. C’était un terrain vierge pour les missionnaires. Les « païens », désorientés, allaient vers le plus offrant. Le détournement de fidèles se répandit rapidement. Quand une mission prenait une vitesse de croisière, en arrivait une autre qui offrait un paradis plus doux, ou peut-être une médaille plus brillante à se mettre au cou comme récompense pour la conversion. Ainsi rivalité et rancœur devinrent intenses et, pour éviter que les choses ne s’enveniment, il y eut un partage arbitraire du butin religieux. Les Luthériens obtinrent toute la côte jusqu’à Finschaven, où se trouvait leur QG, tandis que les Catholiques obtenaient le territoire à l’ouest de cette ligne de démarcation, établissant leur QG à Alexishaven. Chaque église ne doit travailler qu’à l’intérieur des limites de son territoire et n’a pas le droit de faire des convertis de l’autre côté de la ligne.

Malgré tout ce que j’avais vu, je n’étais pas prêt pour ce que j’allais découvrir en Nouvelle-Guinée. Ici, la richesse et l’influence des missions me laissèrent stupéfait. Voilà un type d’industrie qui a échappé à la dépression (2). Nous arrivâmes d’abord à Finschaven, une agglomération exclusivement missionnaire. Les activités commerciales lucratives y étaient si impressionnantes que j’étais sûr d’avoir découvert le summum de l’opulence missionnaire. Mais c’était avant de connaître Alexishaven.

L’affluence régnant à Alexishaven fut évidente dès notre arrivée : là, dans le lagon, à l’ombre des palmiers, était mouillée une splendide goélette neuve à moteur diesel appartenant à la mission. Elle venait d’arriver de Sydney. Elle avait coûté $70.000. La dimension de la mission était ahurissante. Les plantations de coprah s’étendaient sur des kilomètres dans toutes les directions. Il y avait une unité de séchage où les noix qui n’avaient pas été transformées en coprah étaient râpées et exportées sur les marchés étrangers. Il y avait quantité de bois de charpente, une scierie, une usine de meubles, un atelier de mécanique, une imprimerie pour la publication de littérature missionnaire, une boutique de bottier, un tailleur, un charpentier de marine, une fabrique de briques, une rizerie, un rucher, une école, un hôpital, et des quartiers indigènes de baraques en planches sans fenêtres et sans air pour les sept-cents convertis qui vivent et travaillent à la mission. Je me demande si mes compatriotes imaginent le missionnaire en patron d’usine, en commerçant ou en planteur, pantalon blanc, soutane blanche au vent et casque colonial. Non seulement en Nouvelle-Guinée, mais plus généralement dans tout le Pacifique ouest, les missionnaires vivent grassement sur le dos de la population qui leur fournit gracieusement travailleurs et domestiques.

Grâce à leurs affiliations religieuses, les missionnaires, dans le Pacifique, sont généralement autorisés à se livrer à des activités commerciales sans avoir à subir les règlements habituels. Ici, en Nouvelle-Guinée, ils s’y livraient à une telle échelle que le gouvernement finit par les obliger à s’enregistrer en tant qu’entreprises commerciales à plein temps. On avait donc ces firmes extraordinaires : la « Mission du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, Limited », et la « Mission catholique du Saint-Esprit, Limited ».

Etera faillit provoquer une grève générale parmi les travailleurs de la mission d’Alexishaven. Ils travaillaient du lever au coucher du soleil pour un salaire mensuel d’un shilling. Quand il leur dit que les autres plantations payaient dix shillings par mois pour une journée de travail beaucoup plus courte, il y eut presque une émeute. Apparemment, Etera s’était intéressé de près à ces pauvres convertis et, au lieu de s’occuper de ses propres affaires, avait passé deux jours à échauffer les esprits. Je ne fus au courant que lorsque l’évêque et les doyens des missionnaires vinrent me trouver, l’air embarrassé.

« Ne pourriez-vous pas garder votre marin à bord le reste de votre séjour ? me demandèrent-ils. Il sème des idées malsaines dans les têtes de nos enfants. »

Et donc ce pauvre Etera se retrouva confiné sur Svaap. Mais souvent, au plus noir de la nuit, des silhouettes montaient discrètement à bord pour en savoir plus sur ce monde extérieur où les Chrétiens n’étaient pas obligés de travailler pour un shilling par mois.

Actuellement, toute la conception des missions est aberrante. Leur politique est basée sur la coercition. Les valeurs fondamentales du Christianisme sont remplacées par un code d’interdictions et d’obligations. On semble avoir complètement oublié que le Christianisme est une religion d’Amour. Les croyances des primitifs sont remplacées par un Dieu chrétien vengeur qui entretient les fournaises de l’Enfer où il torture à perpétuité tous ceux qui ne se comportent pas comme l’ordonnent les missionnaires. Cet Enfer épouvantable est un des leviers les plus forts utilisés par les missions pour tenir les sauvages. Mais qu’est-ce que ce Christianisme où la coercition, la peur, et la corruption sont devenues les principales techniques de « vente » des missionnaires, et les biens matériels les récompenses qu’ils prodiguent ?

Il est vrai que les races primitives doivent passer par une sorte de transition. Il est possible qu’on doive les aider à trouver le bon chemin. Mais là, nous ne nous y prenons pas de la bonne manière. Nous n’avons pas plus le droit de gaver les peuplades primitives d’une doctrine qui ne leur convient pas que de nous mêler de leurs coutumes et relations individuelles, ce que nous faisons couramment comme si cela allait de soi.

Le fait que nous croyions en notre religion et observions le code moral qui va avec n’implique pas que ce soient là le meilleur pour les autres. Ils ont leur propre religion. Il se peut même qu’elle ait été ancienne et adaptée à leurs besoins avant que la nôtre ne soit fondée. Leur psychologie totalement différente requiert une stimulation spirituelle différente. Nous sommes en train d’essayer de leur imposer en un jour des changements qui, pour nous, sont le résultat de millénaires d’évolution. Des gens qui, aujourd’hui, en sont encore à l’âge de pierre, n’ont pas la capacité mentale de comprendre les théories extrêmement complexes du Christianisme moderne. Ils ne sont pas plus équipés pour comprendre la théologie que ne l’est un chat.

J’ai du mal à imaginer quel système de sélection est appliqué chez nous par les instances de direction des missions qui choisissent les hommes de terrain. Les missionnaires que j’ai rencontrés dans les Mers du Sud comme en Orient étaient un échantillonnage bizarre. Je sais peu de choses des missionnaires d’Extrême Orient, dont on me dit qu’ils mènent des vies d’abnégation et de sacrifice. Peut-être. Mais j’ai une assez grande expérience de ceux du Pacifique Sud. Certains sont sincères et vivent simplement. J’en ai même rencontré quelques-uns de très intelligents, qui ont étudié la philosophie des indigènes et travaillent pour leur bien.

Le Père Kirschbaum, le seul missionnaire sur le fleuve Sepik, en est un splendide exemple. Il a étudié les conditions de vie des indigènes et il les guide en fonction de leurs besoins, sans tenter de les fondre dans un moule nouveau et destructeur. D’autres sont des fanatiques à la recherche du martyre. C’était le cas du Père X…, qui se rendit à Makogai dans le but avoué de s’exposer à la lèpre. Mais la majorité est faite de gens qui ont échoué dans d’autres domaines ou qui, après un temps d’errance, se sont retrouvés là pour la sécurité et l’aisance que ce travail procure. Certains se prennent pour de véritables petits dieux. J’en ai rencontré plusieurs dont l’intelligence frise la débilité mentale. Et je pourrais en désigner nommément plus d’un qui utilise sa soutane comme paravent pour camoufler une forme de perversion ou une autre.

Je connais en particulier un centre missionnaire sur la côte nord de Nouvelle-Guinée où se trouve une école réservée à l’éducation des enfants métis nés de liaisons entre les évangélisateurs et leurs concubines indigènes.

Sur l’une des îles de Polynésie orientale, j’avais rencontré le représentant d’une église américaine très en vue qui vivait en polygame avec plusieurs jeunes indigènes, sous le prétexte de leur enseigner les arts ménagers.

À Bali, un missionnaire en congé profitait d’une courte escale pour voir l’île. Je le rencontrai un matin à Buleleng, et je l’interrogeai sur les gens des îles d’où il venait.

« La première fois que je suis arrivé là-bas, s’écria-t-il tout excité, ils étaient nus comme des vers. »

Il expliqua ensuite qu’il leur avait enseigné qu’exposer en public le corps que Dieu leur avait donné était un péché. Il les avait finalement obligés à se vêtir entièrement, sans se rendre compte que, ce faisant, il signait probablement l’arrêt de mort de nombre d’entre eux, car les indigènes sont beaucoup plus facilement victimes de la grippe, de la tuberculose et d’autres maladies lorsque, du jour au lendemain, ils s’habillent. Je suppose qu’il les avait aussi, comme d’habitude, encouragés à bâtir des baraques de bois à demi-civilisées, étanches, sans ouvertures, avec des toits de tôle, au lieu de leurs cases traditionnelles ouvertes, aérées, aux toits de palmes, bien plus saines.

Le lendemain je rencontrai un groupe de touristes qui prenaient des photos, et entamai la conversation avec un jeune Hollandais de Batavia (3). Il me dit qu’il avait perdu sa journée. Il était venu faire des photos de poitrines de femmes, mais n’avait pas eu de chance jusque-là, car il se faisait battre au poteau par un autre type.

« Il arrive le premier chaque fois qu’il y en a une les seins nus, me dit-il, et il les photographie si impudemment qu’il les effraie. Elles filent et nous autres faisons chou blanc ! Tenez, le voilà ! »

Et il pointa du doigt mon ami le missionnaire dont les ouailles étaient autrefois nues comme des vers.

Le Père R… (4), qui a d’abord exercé à Fidji, est l’exemple d’un autre type de missionnaire. Ambitieux, il a eu plus de succès que les autres et, par des moyens criminels, frauduleux et usuraires, il a amassé une fortune. Il possède maintenant à son nom une des îles produisant le meilleur coprah des Mers du Sud, et de grandes propriétés sur Tahiti où il vit à cette heure. Il continue de porter les vêtements et le titre français de « Père », bien qu’il ait été défroqué à Fidji après avoir débuté dans les affaires par une étrange liaison avec une riche indigène, dont le veuvage reste mystérieux.

Il existe de nombreuses façons d’extorquer de l’argent aux indigènes. On leur demande une rétribution pour les baptiser. On organise des « offrandes libres », au cours desquelles on humilie publiquement les fidèles, qui se trouvent ainsi obligés de faire des dons au-dessus de leurs moyens. On demande de l’argent « pour acheter des vêtements à Jésus ». À Espiritu Santo, aux Nouvelles-Hébrides, j’ai découvert qu’on mettait les indigènes à l’amende pour avoir puisé l’eau de la rivière le dimanche. Des vêtements usagés qu’on a donnés, en Amérique, « pour les pauvres païens », sont vendus aux indigènes à des prix exorbitants, comme aussi les cadeaux de Noël qu’on leur envoie. Ici, à Madang, j’ai acheté dans un magasin de la mission des pommes de terre locales hors de prix. La mission les avait achetées aux indigènes… une bouteille de bière vide ou une cuillère de fer blanc pour 50 livres de patates !

On pourrait donner de nombreux exemples, mais il serait à mon avis difficile d’en trouver un plus cruel que cet incident à l’Hôpital pour Lépreux de Makogai, à Fidji.

Les lépreux, dont la vie même est une tragédie, reçoivent un peu d’argent à dépenser à l’approche de Noël. Cela leur sert à acheter quelques cadeaux au magasin de l’hôpital et à organiser une soirée de Noël. Il y aura aussi quelques jouets pour les enfants. Pendant quelques heures, ou quelques jours, ils oublieront leur condition et connaîtront un peu de bonheur.

En l’absence du docteur, un missionnaire arriva d’une autre île, sachant que les lépreux venaient de recevoir leur pécule. Il organisa un office de Noël et fit une quête. Les fidèles étaient réticents.

Ils hésitaient à donner les quelques pièces qu’ils avaient reçues, pour construire (disait-il) une extension à l’église d’une île qu’ils ne verraient jamais. Il était furieux.

« Vous êtes des lépreux, leur dit-il. Vous mourrez plus tôt et dans des souffrances pires si vous ne donnez pas tout ce que vous avez pour cette cause. Et les tortures de l’Enfer viendront ensuite. »

Il quitta l’île avec tout l’argent que possédaient les lépreux.

Je n’imagine pas de mort suffisamment cruelle pour ce genre de monstre (5).

***

Il arrive parfois que les missionnaires soient à l’origine de situations amusantes. Juste avant l’arrivée de Svaap sur la côte de Nouvelle-Guinée, une mission locale avait eu une idée fabuleuse (et rentable). Les natifs étaient en train de faire leur propre coprah. Pour chaque sac, on leur demanda d’en faire un second pour le Christ. Cela prouverait leur foi et les aiderait à expier leurs péchés, lesquels risquaient autrement de leur faire connaître les tortures de l’Enfer après leur mort. (L’Enfer dans le cas particulier était Manam, un volcan actif qui fumait à quelques milles de la côte.) La mission collecterait plus tard le coprah destiné au Seigneur et veillerait à ce qu’il Lui soit livré sans faute.

La vie continuait sans heurts. Un trafiquant eut vent de l’histoire. Un jour, une goélette vint mouiller en face du village principal. Une silhouette étrange, barbue, aux longs cheveux, se dressait sur le pont dans une chemise de nuit flottante. Il aurait fallu y regarder de près pour s’apercevoir que les cheveux étaient en fait du chanvre peigné et teint.

Un ou deux marins du bord, des indigènes, vinrent à terre et la rumeur se répandit immédiatement que l’étranger était Jésus lui-même, venu chercher son coprah. À terre, ce fut une excitation incroyable, et on envoya des messagers à tous les hameaux éloignés avec la nouvelle. Tout le jour, la goélette resta là, tout le jour une procession de pirogues pilotées par des indigènes ébahis, vint à couple décharger le coprah. Lorsque la cale fut pleine à craquer, la silhouette christique offrit des remerciements. Puis la goélette fit voile vers l’horizon, pleine du coprah de Jésus.

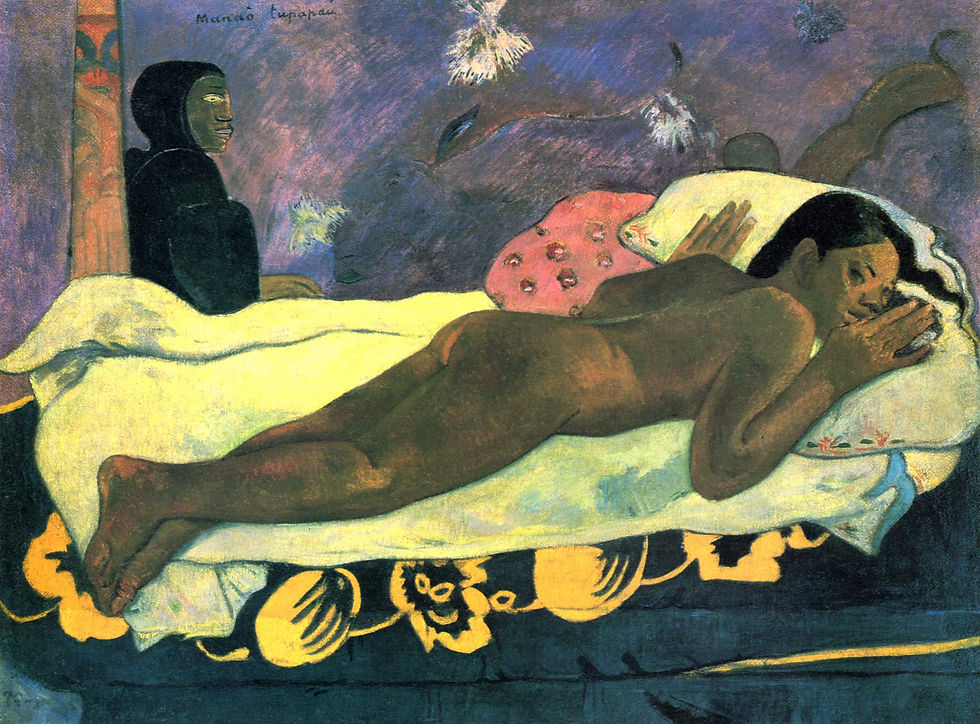

Il est grand temps que la plupart des missions des Mers du Sud changent de politique. Il faut mettre un terme à l’exploitation des indigènes. Les connaissances actuelles en psychologie ne fournissent aucune justification pour l’accent mis par les missions sur les relations sexuelles, qui, pour le sauvage, font seulement partie des fonctions corporelles normales. La danse et les instincts artistiques créatifs ne devraient pas être réprimés comme ils le sont actuellement. Il faut venir aussi loin qu’ici pour voir les résultats désastreux de cette répression émotionnelle sur les primitifs. Ils réagissent à ces théories aberrantes, qui leur enseignent que leurs modes d’expression naturels sont des « péchés », en perdant l’étincelle même qui les rendait vivants. Ils deviennent indifférents, mentent, volent, trichent et sont mal dans leur peau. Il est déprimant de passer d’une île peuplée de « païens » fiers et pleins d’énergie dans une île chrétienne.

Je ne comprends pas ce fanatisme qui fait qu’une certaine classe d’hommes considère comme son devoir sacré d’imposer sa foi en Dieu à d’autres, car après tout, les primitifs ont autant de droits que nous de vivre leurs propres vies selon leurs propres conceptions.

Il peut sembler ingrat de ma part de parler ainsi des missionnaires, après avoir profité de leur hospitalité dans de nombreuses régions du monde. Ils furent presque partout très accueillants, nous fournissant boisson, nourriture et attention. Dans plusieurs cas, ce fut le début d’amitiés épistolaires durables. Ceux-là, j’en suis sûr, comprendrons qu’il ne s’agit pas de ma part d’une attaque personnelle. Mais très souvent, j’ai eu aussi le sentiment que notre intrusion dans leur petit domaine n’était pas vraiment bienvenue. Dans ces cas-là, on sentait que leur accueil était le résultat d’un effort soutenu pour faire bonne impression. Il leur fallait me donner le sentiment qu’il y avait entre eux et les indigènes un esprit de camaraderie » et que leur ouailles étaient heureuses : ils ne pouvaient se permettre de me laisser voir la véritable réalité.

Que leur politique ait eu quelques bons résultats, c’est évident. Mais les quelques aventuriers qui ont pénétré ces régions n’ont généralement pas eu le temps de gratter le vernis des missions. L’écran de fumée de l’hospitalité a masqué une multitude de péchés. Il a empêché une quantité excessive de publicité négative, car l’invité qu’on a traité en grand seigneur et dont on a fait grand cas évitera de raconter des histoires sur son hôte, même s’il a eu l’occasion d’apercevoir à travers le vermeil du vin de messe la lie de la réalité.

J’aimerais voir accomplir une autre sorte de travail auprès des primitifs. La campagne de la Fondation Rockefeller dans le Pacifique ouest en est un bon exemple. Si nous souhaitons sincèrement aider ces gens, il faudrait d’abord leur enseigner une meilleure hygiène en vue d’une meilleure santé. Leur enseigner à ne pas tuer. Canaliser leurs énergies vers des projets constructifs. Leur montrer des méthodes pratiques pour améliorer leurs vies. Encourager la coopération, l’amitié, le commerce, etc. Mais leur laisser leurs croyances, coutumes, arts, danses et cérémonies. Ne pas les obliger à se vêtir car ils se portent mieux sans vêtements. Ils finiront rapidement par imiter les Blancs avec qui ils seront en contact régulier, et leur vue n’offensera plus personne. Montrez-leur de la gentillesse et de la compréhension, aidez-les, guidez-les de façon désintéressée, et offrez-leur des exemples convaincants de la supériorité du Christianisme. Si notre religion est meilleure que la leur, ils finiront par s’en rendre compte en temps voulu. Il est certain que le spectacle actuel d’une douzaine d’églises chrétiennes différentes, rivalisant entre elles pour attirer des catéchumènes, ne doit pas être convaincant pour les primitifs.

Il y a un rythme, un désir profond, irrépressible, dans les âmes des primitifs. Il s’exprime dans leurs arts, mais il n’a jamais été compris par la mentalité européenne. Il n’a jamais survécu longtemps au contact de la civilisation. Il a toujours été réprimé, ou détruit.

Il ne reste pas beaucoup de races primitives. Ne serait-il pas merveilleux de les laisser cultiver leurs recherches dans l’obscurité simplement pour voir jusqu’où cela les mènerait ? Je pense, quant à moi, que quelque chose pourrait en résulter, dont nous pourrions beaucoup apprendre. Et ce serait, au moins, une étude exhaustive.

Mais je me demande s’il n’est pas déjà trop tard.

1 - Les églises sont nombreuses dans le Pacifique, en concurrence depuis toujours puisque chaque église est généralement la dissidence d’une autre : Catholiques, Protestants, Anglicans, Méthodistes, Presbytériens, Adventistes, Pentecôtistes et autres Mormons…

2 - Nous sommes en 1930, et les USA sont en pleine dépression économique après le krach boursier de 1929.

3 - Batavia : aujourd’hui Jakarta, capitale de l’Indonésie.

4 - Il s’agit d’Emmanuel Rougier, 1864-1932, missionnaire et aventurier.

5 - Cette affaire fut dénoncée par le docteur en charge de l’hôpital à son retour. L’abus de confiance était si flagrant qu’il intenta une action en justice par l’intermédiaire de sa direction. Le missionnaire fut contraint de rendre l’argent. (NdA)

Commentaires