Guerrier, voyageur et artiste ou de la tabatière anatomique du tatouage

- bureau Nahei

- 1 avr.

- 40 min de lecture

Dernière mise à jour : 11 août

par Michel LHOMME

« Vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l’on voit sur le dos meurtri des mousses ; tu es un immense bleu, appliqué sur le corps de la terre : j’aime cette comparaison »

Lautréamont, Les Chants de Maldoror.

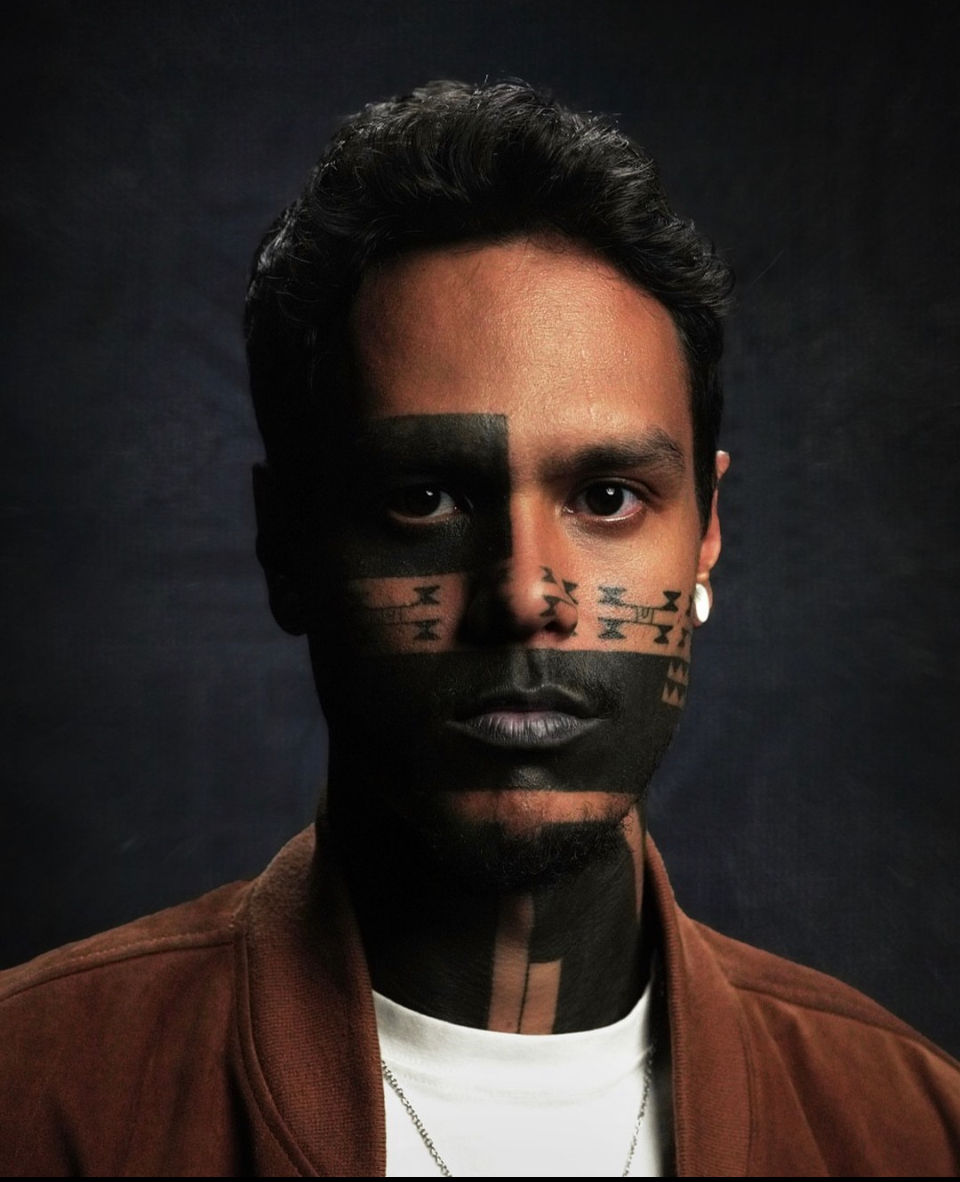

Le sauvage dans la ville

Phénomène de société, le tatouage, marque encrée sur la peau longtemps restée invisible en Occident, interroge. Du discret tatouage, la petite étoile sur la cheville, une marguerite au creux du poignet à l’imposante figure recouvrant la moindre parcelle de peau, voire tout le visage, le tatouage est sur tous les corps. Hier méprisé, sous-culture underground de la rue destinée aux marginaux et aux délinquants, phénomène de société devenu moins agressif, il dérange encore et il demeure amusant d’observer une population composée essentiellement d’employés de bureau dociles, de petits fonctionnaires serviles suivre massivement des modes issues de cultures qui étaient dans le temps considérées comme sauvages, cannibales et rebelles. Tatouages tribaux censés être impressionnants pour les hommes. Petits cœurs, dauphins, fleurs, caractères chinois pour les femmes, quand ce n’est pas une sorte de flèche sur le bas du dos ou au-dessus des fesses pointant vers l’anus (voulant dire probablement à la manière de Dante « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance » ?).

Le tatouage, comment l’appréhender ? D’où vient-il ? Pourquoi un tel engouement ? Peut-on parler d’une mode, d’une mondialisation, d’une démocratisation du tatouage (1) ? N’est-il qu’un des derniers symptômes de l’hyper-individualisation de la société moderne, de l’exhibitionnisme narcissique qui caractérise la société de consommation, témoignage poignant d’une décivilisation en cours, de la sécularisation croissante des religions par la laïcisation des rituels de passage ? Ou est-il plus profond que cela, trace indélébile du spirituel et de la transgression métamorphosée en œuvre d’art, en fine art, en sous-discipline raffinée et presque ésotérique du body art ?

Aujourd’hui largement répandus, les dessins tégumentaires ont longtemps fluctué dans l’espace et le temps. De l’aristocratie anglaise, des têtes couronnées de l’Europe du Nord en passant par le « milieu » des Apaches et titis parisiens, des souteneurs de Marseille et des bagnards de Nouvelle-Calédonie, des truands, gitans, forçats, et marins d’escales aux prostituées des ports, les tatoueurs et les tatoués à travers les motifs et leurs pratiques tantôt ostracisés et pointés du doigt, tantôt exhibés et muséifiés peuvent nous servir à suivre sociologiquement et par étapes l’histoire des subalternes, des cabossés de la vie, de tous ceux qu’on laisse rarement parler (2).

En tout cas, sur nos plages et dans nos rues, en pleine canicule, une évidence s’impose : la présence accrue de tatouages sur la peau de nos contemporains. Il suffit de se promener en ville pour constater sur les trottoirs ou à la terrasse des cafés à quel point hommes et femmes arborent plus ou moins discrètement des dessins sur leur peau. De savantes statistiques confirment cette impression empirique, sans qu’on puisse trouver facilement une explication à cette efflorescence. Elle intrigue et il est tentant d’aller rechercher dans le passé ce que peuvent être les origines et le développement de cette pratique, tenter de déchiffrer le sens d’un comportement aussi universel qu’énigmatique car aucun tatouage quoique qu’on dise n’est neutre. Même si comme pour nos vêtements, nous ne souhaitions au départ n’en faire qu’un simple apparat corporel, nous portons sur notre peau ce que nous sommes. « Deviens ce que tu es », « Fais-toi, toi-même », « Marche ou crève », « J’emmerde la société », il y a un esprit libertaire dans la pratique, un côté complément d’identité direct dans la grammaire psychologique du tatoué, in fine l’affirmation nietzschéenne d’un « individu souverain qui ne ressemble qu’à lui-même ».

Origines et développement historique du tatouage

La pratique du tatouage est tout sauf nouvelle : on a pu grâce au corps tatoué d’Ötzi, momie sacrifiée retrouvée conservée dans le glacier du Hauslabjoch, entre l’Italie et l’Autriche, la faire remonter au temps de la protohistoire, soit il y a plus de 4500 ans ! Ötzi, ce chasseur du Chalcolithique portait 47 marques, qu’on estime pour la plupart être des tatouages médicinaux, des piqures d’acupuncture aux endroits où il souffrait d’arthrite aiguë (3).

Médicinal ou religieux, le tatouage appartient à l’art primitif des cavernes (4) puis il recouvre de nombreuses momies égyptiennes et pas seulement la plus connue, celle du pharaon Séti 1er (1294 à 1279 av J.C) (5). On observe sur les vases de l’Antiquité des guerriers grecs ou romains tatoués sur les bras et les jambes ; tous les esclaves fugueurs de l’époque sont « piqués » au front ce qui explique qu’ils se laissaient pousser les cheveux ou arboraient un bandana pour dissimuler leur marquage discriminant réalisé au fer rouge (6). Toujours pratiqués clandestinement, les Européens du Moyen-âge s’inspireront des esclaves étrangers tatoués qu’ils rencontraient sur les marchés orientaux, mais aussi des pèlerins de retour de Jérusalem. Flaubert dans Salammbô nous rappelle que les mercenaires antiques étaient tous tatoués aux mains comme plus tard le seront à l’épaule les galériens. Mais à partir du IVe siècle avec Constantin 1er et l’expansion du christianisme, le tatouage disparaît officiellement en Europe : il y est proscrit pour des motifs théologiques. L’islam et le judaïsme en interdisent la pratique car tous les monothéismes voient dans celle-ci un symbole païen et une désobéissance à l’Unique : « Vous ne ferez point d’incision dans votre chair pour un mort, et vous n’imprimerez point de figures sur vous. Je suis l’Éternel », ordonne Yahvé dans l’Ancien Testament (Lévitique, 19:28) (7). La Bible énonce clairement son refus de toute intervention visible et durable sur le corps humain : il n’y a rien à ajouter ou à retrancher aux décrets de Dieu (8). En fait, le rapport du tatouage aux religions du Dieu unique est ambigu, tel le signe de Caïn gravé par Dieu non pour lui rappeler son crime et sa culpabilité comme le suggère Victor Hugo dans La Légende des siècles mais, si l’on suit à la lettre le texte biblique, pour le préserver de la vengeance. Dans le Cantique des Cantiques (8-6), l’invitation au tatouage est prônée : « Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ». Le pape Jean-Paul II, se faisant l’écho d’une parole du prophète Isaïe, exhortait en se référant à Dieu lors d’une Journée mondiale de la Jeunesse : « Il a tatoué votre nom sur la paume de ses mains ». L’inscription d’un « tav » hébraïque jouait le rôle de talisman dans certaines sectes juives comme l’on gravait le mauvais œil sur les visages des femmes berbères d’Afrique du Nord dans des formes géométriques toutes empreintes d’ésotérisme païen alors que le Coran le refusait : « Ne tatouez pas et ne vous faites pas tatouer » s’écriait Mahomet à Médine. L’homme n’a pas à corriger la peau même si dans toutes les religions, à un moment ou un autre, on grave et on pique par la supposition d’une fonction protectrice, préventive et magique du tatouage (sentences bouddhistes (9), Ganesh hindouiste, Yin et Yang chinois). L’Église admettra finalement le dessin d’une croix de Malte sur le bras des croisés afin que leurs dépouilles abandonnées dans le désert puissent recevoir une sépulture chrétienne. Chez les Chrétiens d’Orient, on tatoue une croix copte en inscrivant la date du pèlerinage obligatoire effectué à Jérusalem.

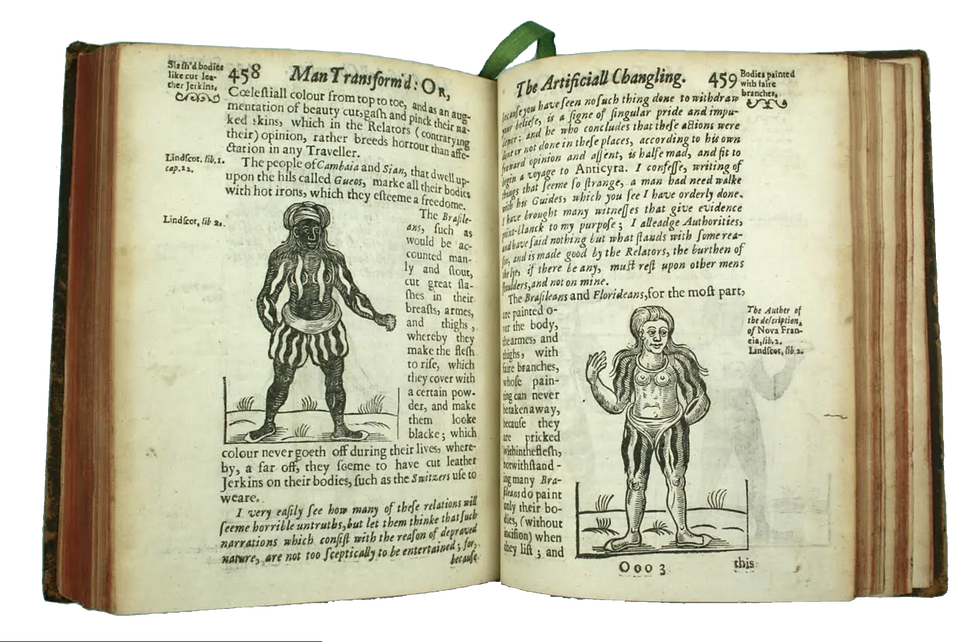

De toute façon si les signes tégumentaires disparurent en Occident pendant près de 1 000 ans, ils persistaient partout ailleurs, au Japon chez les Aïnous (10), en Russie, en Polynésie, en Afrique, chez les coupeurs de tête Kalingas des Philippines, en Malaisie et jusqu’en Amazonie où la pratique, il est vrai, se perdit (11). Partout, le tatouage appartient aux coutumes locales sous forme de rituels d’intronisation, d’ornements, de rites de fertilité, de mémoire vivante, de généalogie dessinée (12), de trophées de chasse animale ou cannibale.

La marque corporelle apparaît comme une des rares constantes culturelles géographiques du globe (13). Par provocation philosophique, on oserait proclamer que l’homme n’est qu’un animal tatoué avant d’être un animal raisonnable. Ces signes picturaux ont été imposés par une communauté, les tribus et les chefferies, ou un corps de métier, pour affirmer une appartenance ou pour signifier une servitude, pour perpétuer une punition ou au contraire glorifier une marginalité (14). La flétrissure, l’empreinte du fer rouge sur l’épaule de Milady, dans Les Trois Mousquetaires, flambe toujours énigmatique dans nos mémoires (15) comme celle de Trompe-la-mort, forçat évadé de Balzac qui se cachait sous l’identité du bourgeois Vautrin dans Le Père Goriot : « Les deux fatales lettres reparurent en blanc au milieu de la place rouge ». Reste que les tatouages ont été le plus souvent choisis librement par ceux et celles qui les ont imprimés sur leur corps. Par ce choix, cet « acte en situation » comme l’aurait relevé Sartre, il s’agissait d’affirmer des solidarités de classes, corporatives ou militaires, manifester des amitiés de brigandage, des filiations amoureuses, marginales ou déviantes (prostitution et homosexualité) (16), toutes propres à protéger l’individu isolé contre les périls qui le menaceraient de l’extérieur ou à l’inverse, l’inclure au cœur de bonheurs festifs partagés dans l’ombre d’arrière-cours obscures ou de bas-fonds sordides. Il faut souligner le rôle mémoriel et la valeur de solidarité que peuvent prendre, dans une ambiance carcérale, concentrationnaire ou délinquante, ces inscriptions délibérées et définitives sur la peau. Jusqu’à la fin du 19e siècle le tatouage est réservé aux prisonniers, aux bagnards, aux mauvais garçons, aux marins mélancoliques éloignés de leur pays et il fut longtemps lié à la marginalité. De sang froid, roman journalistique sublime publié en 1966 par Truman Capote en est une parfaite illustration. L’ouvrage s’intéresse de près à la psychologie de deux jeunes criminels, Richard Hickock et Perry Smith, ayant assassiné quatre membres d’une famille puritaine moderne, et ce sans mobile apparent. Dans ce texte, le fait que les meurtriers soient tatoués rend leur culpabilité presque logique ou en tout cas présenté comme allant de pair avec leurs déséquilibres mentaux. Pendant pas moins de six ans, Truman Capote a mené une enquête approfondie afin d’accorder à son œuvre le plus de réalisme possible :

« C’est bizarre, les tatouages, écrit-il. J’ai parlé avec plusieurs centaines d’hommes accusés d’homicide (…) Le seul dénominateur commun que j’aie pu leur trouver, c’étaient les tatouages. Quatre-vingt pour cent au moins étaient couverts de tatouages (17) ». Alors… tous tatoués… tous voyous, tous criminels (18) ?

Aujourd’hui encore, certains milieux professionnels ne tolèrent pas le tatouage qui ne cesse pourtant de se démocratiser. Contrairement à la police britannique et au bien-aimé bobby anglais, il demeure officiellement interdit dans la police française. Alors jeune gendarme on le cache, on le calcule au plus juste pour qu’il soit dissimulé sous la chemise blanche et qu’il n’apparaisse pas sur les avant-bras au travail.

Des îles Samoa aux prisons russes, du tatouage traditionnel japonais aux monstres de foire exhibés dans les freaks shows, le tatouage doit être replacé dans son contexte sociologique et historique pour éviter tout anachronisme car d’une société à une autre, la fonction du tatouage varie : le pe’a, dans les îles Samoa, est un rite d’initiation obligatoire des jeunes garçons ; en Thaïlande, le yantra fonctionne tel un talisman ; quant au Japon l’irezumi est d’abord un outil punitif fait de lignes indiquant sur le visage ou les bras les différents délits commis des parias, avant que le tatouage n’y devienne ornemental au XVIIe siècle, puis la marque des petits métiers de plein air (pompiers, poissonniers, porteurs, mais aussi prostituées en signes parfois de fidélité à certains clients) pour terminer totalement prohibé en 1872 étant accusé d’être « barbare » et de « primitif (19) ».

On a vu plus haut qu’en Europe, la religion chrétienne interdisait le tatouage, marque infamante et diabolique. Résidu de l’esclavage dans la Rome antique, il était imposé aux marrons, les esclaves fugitifs par le Code noir de Colbert et, dans les camps nazis, il fut par les numéros tatoués sur leurs bras dès leur arrivée la marque d’infamie et de vexation des déportés (20). Il pointe l’individu jugé inacceptable et exterminable mais en réaction à ces pratiques punitives et exclusives, des populations carcérales détourneront le tatouage. Dans les goulags russes, les prisonniers créent un système codé, particulièrement opérant (21) et chez les maras ultra-violents d’Amérique centrale qu’imitent actuellement à Lagos les bandits nigérians, ils sont signe d’appartenance aux différents gangs (22). Le tatouage devient un langage de l’ombre, symbole d›une exclusion assumée et d’une opposition sans compromission à la société.

Des marins anglais et du tatouage polynésien

En Angleterre au XVIIIe siècle, à la suite de James Cook et de l’équipage de l’Endeavour, le tatouage s’est installé dans les milieux prolétaires et d’abord dans les ports. En 1769, l’explorateur britannique avait accosté à Tahiti. À peine débarqué, il aperçut des autochtones et s’étonna de leur corps entièrement recouvert d’encre : « Hommes et femmes se peignent le corps ; dans leur langue, on dit tatou. Cela se fait en injectant de la couleur noire sous la peau de telle manière que la trace en est indélébile (23) ». Intrigués et impressionnés, James Cook et son équipage prennent des notes sur ces dessins de peau et ramènent à Londres un Polynésien de Raiatea, O’Mai (24). Ainsi, la présence de dessins variés sur les corps des peuples du « grand Océan » n’avait pas échappé aux premiers explorateurs qui ne manquaient pas d’en apprécier la diversité et d’en faire la comparaison en reproduisant parfois les détails les plus fins, à l’instar de Sydney Parkinson (l’illustrateur de bord du premier voyage de James Cook, 1768-1771) ou de l’allemand Karl von den Steinen aux Marquises (25). C’est le début d’une longue confluence océane.

Une partie de l’équipage dit se faire tatouer, se marquer sur le bras et la poitrine, mais on ne sait pas ce qu’ils se font marquer. La tabatière anatomique s’emballe parce qu’en cette fin du XVIIIe siècle, les récits de voyages, les histoires de cannibales et la mélancolie du lointain fascinent et hypnotisent. Pour tuer le temps des longues traversées, on se tatoue sur le pont de tous les navires (26). Puis, il y eut le retour de ce naufragé-déserteur des Marquises, revenu piqué des pieds à la tête et présenté dans toutes les cours d’Europe, Joseph Kabris, dit Jean-Baptiste (1780-1822) qui tombé dans la misère après le premier engouement des élites créa un nouveau métier : le métier du grand tatoué s’exposant dans les foires et s’exhibant dans les cirques itinérants (27). Le grand cirque Barnum dont la fille se fera d’ailleurs elle-même tatouée des pieds à la tête fit de Kabris une star dont on parlait à l’époque dans toutes les gazettes. À sa mort, on dut l’enterrer en secret dans une fosse commune pour éviter qu’il ne soit écorché et que sa peau post-mortem ne se retrouve en vente à l’étalage d’une sombre boutique (28). Au fond, la médiatisation du tatouage et ce qu’elle représente aujourd’hui existait déjà il y a près de 150 ans, elle était diffusée dans la presse populaire à scandale, dans le Journal illustré réitérant les mêmes lieux communs d’aujourd’hui à propos d’identité en questionnement et d’anormalité congénitale.

À la période des voyages dans les Mers du Sud et des cabinets de curiosités des XVIIe et XVIIIe siècles succéda celle de l’évangélisation et de la colonisation de peuplement du XIXe siècle. Rapidement, les puissances coloniales européennes et les missions chrétiennes, cherchèrent à contrôler et à bannir ces pratiques associées aux anciens cultes locaux et à la sauvagerie du cannibalisme. En Polynésie française, le renouveau du tatouage date des années 1980 et de la poussée indépendantiste. Pour l’anecdote, c’est un danseur tahitien d’une troupe folklorique qui revenant entièrement tatoué d’une tournée à Samoa lancera à Papeete un véritable engouement pour la recherche dans les archives des vieux motifs d’encre. Au cours des trente dernières années, les tatouages polynésiens, marquisiens et samoans ont fait l’objet d’emprunts et de réappropriations multiples mais la plupart du temps, ces pratiques présentées comme traditionnelles ne sont en réalité que des reconstructions artificielles et militantes reposant sur des témoignages disparates des ethnographies produites entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, à une époque où le tatouage en Océanie avait déjà complètement disparu.

Indépendamment de son interdiction dans le Pacifique, le tatouage s’était au XIXe siècle amplifié en Europe avec l’extension de l’univers carcéral. Quand on étudie par exemple les registres des bagnes, on atteint rapidement des proportions de tatoués importantes : 30% de tatoués, essentiellement des hommes dans ceux de Nouvelle-Calédonie comme partout ailleurs. À cette époque, le tatoueur ne s’appelle pas tatoueur mais « piqueur » et l’on trouve les échoppes de piqueurs publics dans les arrière-salles des bars de marins, les arrière-cours des quartiers chauds liés au plaisir, les fonds de ruelles aux lanternes rouges des ports tropicaux.

Comme les Polynésiens, qui utilisent le tatouage pour exprimer leur identité et leur rang social, les marins veulent se servir de leur corps comme carnet de bord. Ils créent toute une symbolique de leurs traversées. Curieusement quand on regarde dans le détail, le relevé des tatouages des révoltés du Bounty, ou des marins de la Royal Navy, on a des initiales, des cœurs, souvent des femmes, des sirènes, des croix, des ancres, des dates tout un répertoire en phase avec des pratiques de marquages qu’on a parfois sur des objets personnels, des boîtes, des montres, du linge qui étaient effectivement toujours gravés à l’époque au nom des gens afin d’être reconnus et retrouvés en cas de naufrage. Le tatouage telle une bouée de sauvetage demeure un défi à la disparition fatale.

Le tatouage subit les influences de toutes les régions du monde qui furent explorées. On trouve par exemple des traces de tatouage dès le XVIIe siècle au Canada, dans ce qu’on appelle alors la Nouvelle France et déjà au XVIe siècle, en Italie dans un milieu particulier qui est celui des étuvistes, c’est-à-dire le milieu des bains où l’on venait se faire poser les ventouses. En Europe, la marque tégumentaire va surtout s’inscrire dans les milieux prolétaires où le corps y devient un moyen détourné d’expression politique.

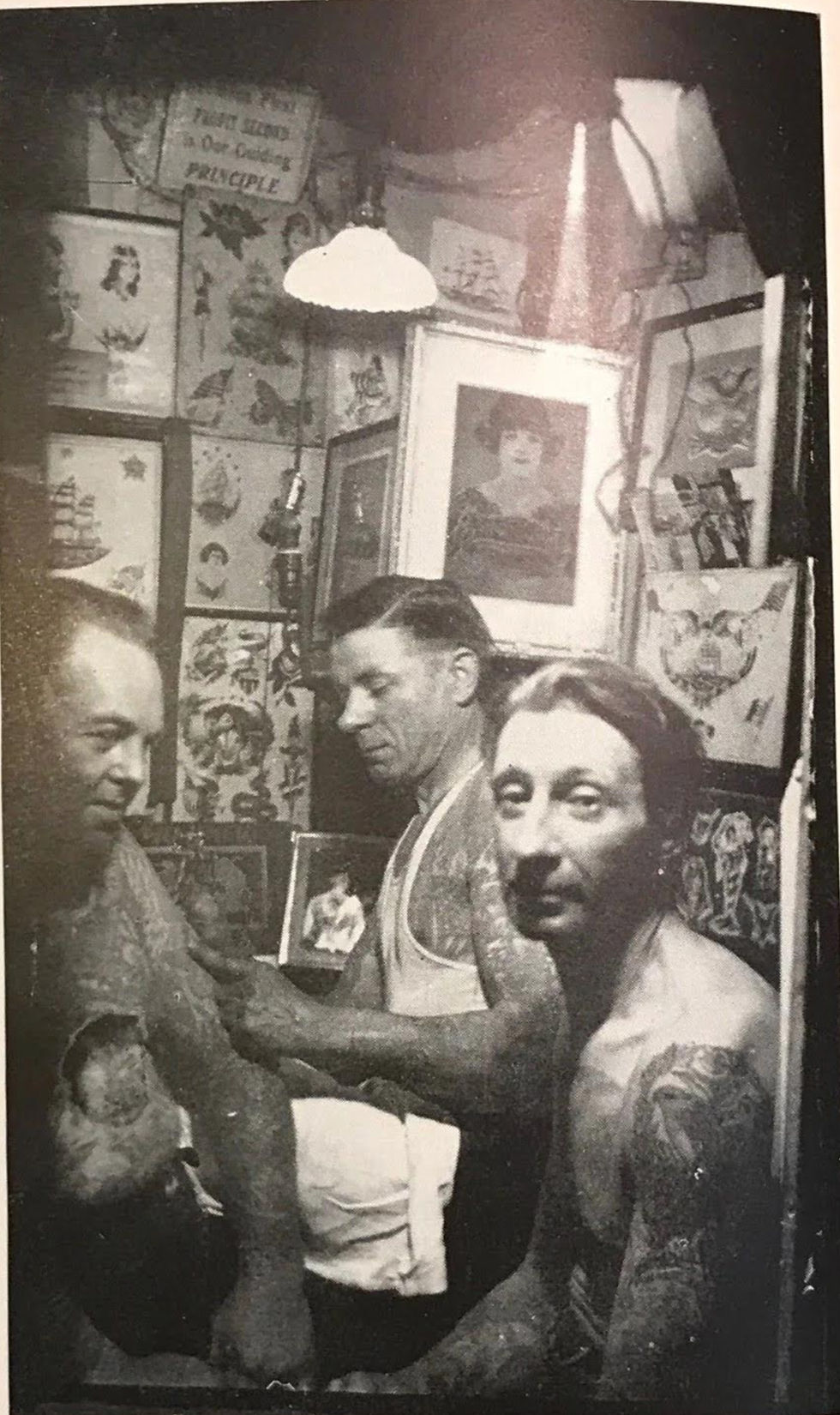

Deux visions : l’obsession policière du tatouage français et l’école aristocratique anglaise

Les tatoués du 19e siècle constituent une population assez large, renvoyant principalement à des corps de métiers mais on a parfois aussi son engagement politique tatoué sur le corps, une identité religieuse, républicaine, socialiste ou franc-maçonne et plus tard, au siècle suivant, bolchévique ou fasciste avec la célèbre croix celtique gravée sur l’épaule qui a gêné la carrière de plus d’un membre de la droite parlementaire (29) ! Cette réduction identitaire politisée du tatouage est propre à la France, pays divisé, en guerre civile permanente et qui ne tient que par un jacobinisme autoritaire censurant, excluant, ostracisant ses ouailles, partisane européenne la plus convaincue aujourd’hui de la reconnaissance faciale dans sa pure tradition criminologique. En effet, le regard français sur le tatouage doit tout à l’esprit policier et répressif du fichage, celui d’Alexandre Lacassagne, médecin militaire (1843-1924), fasciné par les criminels, pervers collectionneur (30) de photographies et de peaux de tatoués et disciple de l’italien Lombroso. Le Dr. Lacassagne publia une véritable grammaire sémiologique du tatouage (31), en les identifiant les classant, inventoriant les tatoués des pieds à la tête (près de 600 !), les reproduisant en dessin en éprouvant une fascination suspecte jusqu’à se commander personnellement un service de vaisselle faite des sentences qu’il avait méticuleusement relevées chez ceux qu’il appelait « ses voyous » : « Fatalitas », « Vaincu mais non dompté » « Enfant du malheur », « Demain n’est pas un bonjour », « Hier pas non plus », « Né pour perdre », « Ne pardonne jamais » « Né pour révolutionner l’enfer », « Plus d’amis » (32) … Son fils poursuivit ses travaux et compléta une collection dont découlera en France pour de nombreuses années notre manière « policière » d’aborder le tatouage comme prototype de l’identité délinquante ou légionnaire des têtes brûlées, le fameux « signe particulier » des cartes d’identité. Outre son fils, le docteur Lacassagne eut des disciples médecins comme Edmond Locart (1877-1966), fondateur du premier laboratoire de police scientifique du monde mais aussi des policiers dont le dernier fut l’historien controversé de la Gestapo et de l’OAS, Jacques Delarue (1919-2014), ancien commissaire divisionnaire de police dont le premier ouvrage illustré par les photographies de Robert Doisneau avait pour titre Les Tatouages du « milieu » (éd. La Roulotte, Paris 1950). Ami de Jacques Prévert et de Robert Giraud, le gaulliste Delarue les emmenait le soir dans les bouges les plus infâmes rencontrer ses « amis » tatoués qu’il arrêtait le lendemain ! C’est toute la manière voyeuriste française d’aborder le tatouage, formée au moule policier de la délinquance et totalement distincte de l’école anglaise (33).

À l’époque du « milieu » aujourd’hui disparu, les frontières entre voyous et policiers sont poreuses, les « balances » et les « indics », en particulier chez les travestis, légion, des amitiés contre-nature se forment avec respect et parfois amour du corps peint, et ce, à l’ombre de Pigalle et de ses hôtels-garnis de garçons de mauvaise vie (34). Toute l’imagerie populaire française délictuelle du tatoué liée à cette obsession de l’identification judiciaire est à rattacher à l’élaboration administrative pointilleuse d’un système carcéral hexagonal bureaucratique particulièrement immonde entre prisons sans hygiène et sans loi, bagnes d’outre-mer et biribi coloniaux, camps disciplinaires des bataillons d’Afrique pour jeunes conscrits récalcitrants, futures écoles du crime organisé, base arrière des Marseillais de la French Connection. À l’écart des lois républicaines, le Biribi réprimait sans état d’âme dans plusieurs maisons centrales d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) des criminalités diverses sous 50° à l’ombre et deviendra le foyer vivant clandestin de la grande école française du tatouage (35) car enfermés dans des cachots sordides sans ventilation, les jeunes hommes tous désespérés et dégoûtés de la vie et de la société graveront sur la peau leurs messages philosophiques et poétiques de révoltes absolues par des graphismes naïfs mais percutants de révolte politique anarchiste et libertaire (36). En tout cas, en France, ce sont les sciences médicales et sociales qui ont manifesté très tôt dans une perspective de contrôle politique répressif leur intérêt pour le tatouage et c’est avant tout sur la personnalité du « tatoué » que se sont penchés en premier lieu les psychiatres et sociologues de l’université. Comme le souligne Elisa Müller : « Intervenant directement sur son corps, celui qui recourait à la marque était alors le plus souvent perçu comme un individu tourmenté dont seules la détresse ou la colère avait pu le mener à un acte irréversible (37) ».

Tout autre est la seconde école européenne du tatouage, la première d’ailleurs chronologiquement, l’école anglaise. Contrairement à la France, les tatoueurs britanniques ne se cachaient pas et avaient pignons sur rue, ils n’étaient pas clandestins et se sont très vite sédentarisés dans les grands ports européens ouverts sur l’outre-mer (Hambourg, Amsterdam, Portsmouth, Londres) recevant leurs clients dans de petites boutiques fermées et discrètes. C’est une activité quasi officielle pour la Navale, la famille royale et tout le gotha britannique. Surprenant mais toutes les têtes couronnées d’Europe sauf celle des pays latins catholiques (France, Italie, Espagne et Portugal) se tatoueront au dix-neuvième siècle d’où un regard anglo-saxon totalement différent sur cette pratique qui anoblit, et ne discrimine pas. Les premiers studios professionnels seront ouverts à Londres puis à New-York. Dandys, esthètes, Lords anglais, officiers de marine se font piquer au fil de leurs escales connaissant les meilleurs tatoueurs des grands ports où ils s’arrêtent. À la fin du XIXe siècle, on voit ainsi un neveu de la Reine Victoria se rendre successivement à Yokohama puis à Samoa dans le seul but de compléter sa petite collection de « dessins » composés surtout de dragons japonais et de motifs tribaux (38).

Les tatouages de Frédéric IX du Danemark (1899-1972), dragons sur la poitrine et les bras en font un roi marin populaire et illustre. La Russie n’échappe pas à la mode avec le mythique Fiodor Tolstoï (1782-1846) dit L’Américain, voyou de l’aristocratie russe, oncle de l’écrivain qui s’était fait peindre une volière sur tout le corps. En 1945, à Yalta, ce sont trois tatoués qui se réunissent, Churchill, Roosevelt et Staline et l’on pourrait presque supposer ironiquement que De Gaulle n’aurait pas été invité parce qu’il était le seul hautain qui ne le soit pas !

Le tatouage au cirque

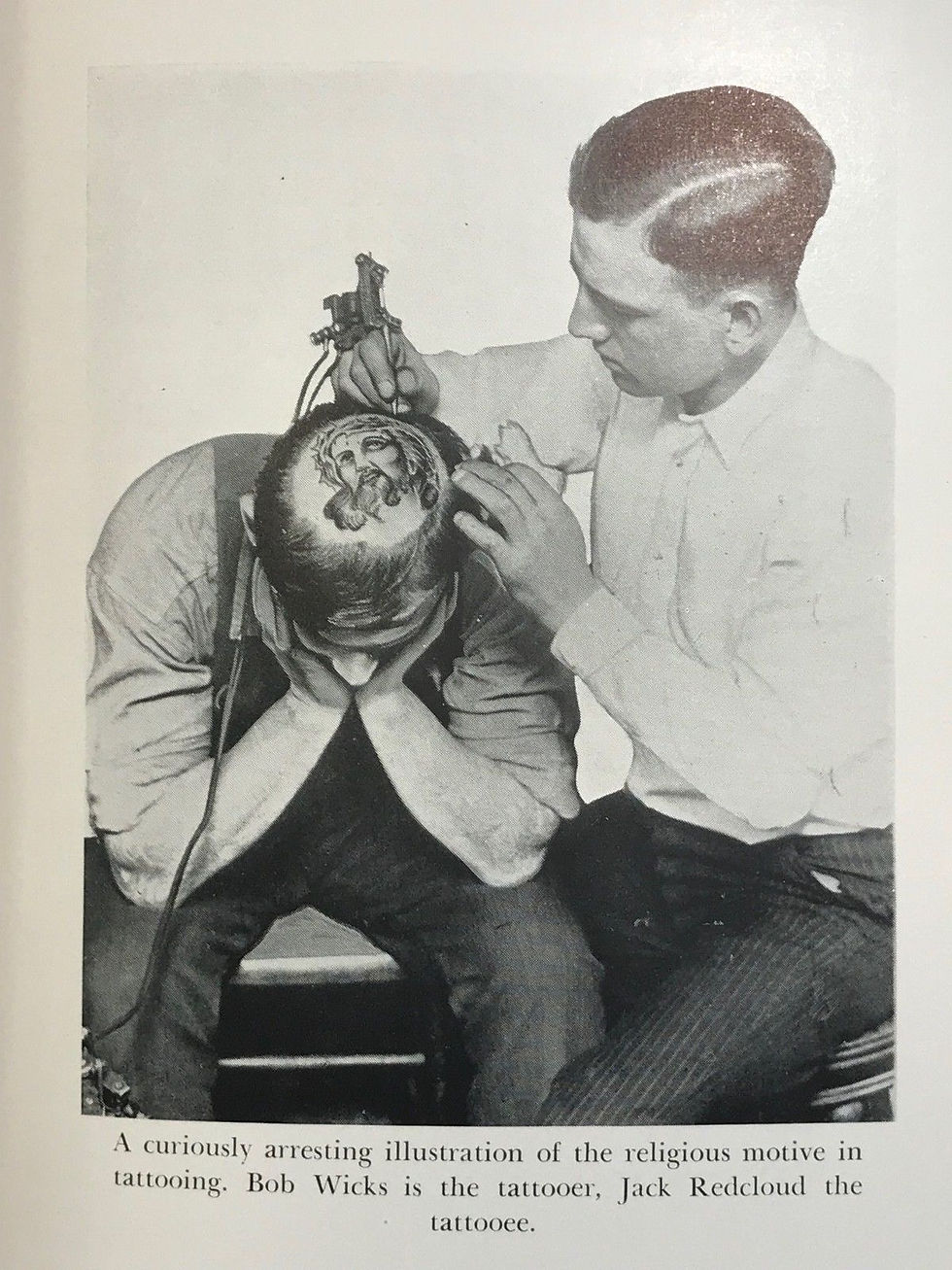

Entre 1850 et 1920, le développement du tatouage dû beaucoup au cirque et pour la France, aux exhibitions ethnographiques, aux zoos humains des grandes expositions coloniales. Entre représentations équestres, numéros de saltimbanques ou de trapèze, on présentait « l’homme ou la femme la plus tatouée du monde » (la fille Barnum en personne !). Par goût du merveilleux et de l’exotisme, on se précipitait en masse sous ces cirques itinérants (39). Sous de petits chapiteaux, des tatoués des Mers du Sud furent nombreux à sillonner les routes américaines dont le fameux Kabris cité plus haut. Dès 1889, des Samoans avaient été embauchés par des recruteurs américains, anciens de chez Barnum pour organiser des tournées mondiales. Ces Samoans mouraient souvent au cours de leurs traversées atteints de grippe, de tuberculose ou de rougeole (40). Ils voyageaient avec des tatoueurs autochtones qui proposaient à la fin du spectacle leurs services à l’extérieur des gradins, près des caravanes des artistes. La profession y trouva là sa première phase de développement et on note un lien direct entre l’itinéraire de ces cirques et l’installation aux États-Unis du tatouage comme activité professionnelle à temps plein. Exhiber des tatoués est une attraction populaire de foires et de fêtes foraines et parmi eux, certains tels le capitaine George Constantenus, « The Greek Albanian », des Folies Bergères soit disant tatoué de force par des Tartares chinois se fera un nom avec ses 300 figures d’animaux inscrites sur tout le corps, aujourd’hui recensé dans Wikipedia, tout comme le fameux Omi « l’homme-zèbre » (41) ! Au début du vingtième-siècle, des tatoueurs jouissaient même d’une certaine renommée, à l’instar du londonien MacDonald qui était surnommé le « Michel-Ange du tatouage » et reproduisait des tableaux célèbres sur les peaux de ses clients.

Entre temps, il y eut en 1891 l’invention du dermographe électrique par Samuel O’Reilly qui va révolutionner l’art du tatouage (42) par des dessins plus fins que ceux faits à l’aiguille puis la guerre de 14-18 : on tatoue alors le nom de son régiment ou de sa fiancée, l’année de son enrôlement avant de monter en premières lignes. La hiérarchie militaire française apprécie peu assimilant toujours le soldat piqué à un mauvais soldat sans néanmoins le sanctionner et devant s’en accommoder pour préserver le moral des troupes dans une activité devenue rituelle lors des permissions. Aujourd’hui, se marquer la peau n’est plus l’apanage des voyous et des malfrats, des conscrits et des légionnaires, le tatouage de revendication a laissé place à l’esthétisme et à une forme d’affirmation artistique de sa personnalité. Dans les années 1970-80 quand de nouveaux pigments ou de nouveaux outils comme l’écriture laser apparaîtront, des étudiants des Beaux-arts et des graphistes au chômage se lanceront dans le métier pour pouvoir survivre et gagner leur vie même s’il y avait déjà dans la collectionnite maniaque de Lacassagne l’aveu d’une dimension esthétique cachée qu’il avait d’ailleurs bien remarquée a contrario de la criminologie italienne froide et positiviste de Lombroso.

Le dixième art des quatre styles

Ainsi, le nombre des salons de tatouage en France est passé d’une vingtaine en 1980 à plus de 5 000 aujourd’hui, succès indéniable. Le phénomène semble massif. Le tatouage est diffusé auprès de tous les milieux, dans tous les genres et l’on en trouve même chez les maîtres de conférence ou les ministres, il peut être tribal, asiatique, old ou new school, ou bien personnel, désignant le prénom d’un être cher par exemple ou une devise de vie (43). On en distingue finalement quatre écoles, quatre styles fondamentaux dont les frontières restent difficiles à délimiter :

Le tatouage old school, aride à la Popeye, c’est celui des vieux loups de mer (ancres de bateau, pin up avec poignard sur le bras, têtes de mort), des dockers, motards, marins et légionnaires.

Le tatouage tribal (Hawaï, Samoa, Maoris de Nouvelle-Zélande, Polynésiens et Marquisiens) dessins à grades, tatouages autrefois initiatiques de rites de passage devenu essentiellement ornementaux, parures cutanées qui lanceront la mode des graphismes abstraits (44).

Le tatouage asiatique. Précisons : au Japon, le tatouage fut interdit jusqu’en 1951 et il n’affectait que les couches populaires du petit peuple d’Edo, l’ancienne Tokyo où l’on parlait alors de « kimono du pauvre », traduisant une école orientale vivement colorée avec fleurs, dragons et princesses telles des estampes collées sur le corps dont les criminels Yakuza n’expriment pour le grand public que la facette sombre (45). Aujourd’hui dans le quartier de Tokyo où s’alignent les échoppes des tatoueurs, tapissées de bas en haut de pièces de tissu et de papier couverts de croquis, on peut choisir parmi des dizaines de dessins, depuis les discrètes fleurs à l’encre bleu indigo jusqu’aux fantastiques dragons en cinq couleurs, pouvant décorer entièrement, de leurs ailes déployées et de leur souffle de feu, le dos d’un homme robuste. Les Japonais peints soutiennent que leur tatouage leur porte chance, opérant comme dans toute l’Asie du Sud-est un rôle magique, une fonction de talisman. Pour les peuples océaniens de la mer, le dessin les protège des requins, de la noyade et des échouages.

Le tatouage new school, très souvent hyperréaliste ou néo-classique, ceux des skaters, des surfers de Californie, des rappeurs et des sportifs, des couturiers et des chanteurs, arty parfois à la Kandinski, inspirés d’art déco et des écoles de graphismes et que l’intelligence artificielle bientôt ne manquera pas de renouveler avec étonnement (46).

La féminisation à outrance du tatouage marque aussi un renversement pour un signe jadis réservé aux durs, aux tatoués, aux « vrais hommes », exemple de plus de cette pulvérisation des codes et des normes viriles et masculines, ce transfert de symboles réservés autrefois aux marges populaires et devenus désormais les autocollants des classes moyennes ou lettrées, participant à la déconstruction des genres (47). Les conventions de tatouage se multiplient de New York à Paris, de Tokyo à Buenos Aires jusqu’à Papeete ou Raiatea (48). Suivant la loi de l’offre et de la demande, l’explosion du tatouage a créé un appel d’air et amené la profession à se développer rapidement. À Paris, si l’on comptait 15 boutiques ouvertes en 1982, celles-ci sont maintenant plus de 500 et dans les quartiers comme Beaubourg les plus branchés de la capitale. Selon un sondage Ifop de juillet 2010, parue dans Ouest-France Dimanche un Français sur cinq arbore un tatouage (un chiffre qui monte à 20 % chez les 25-34 ans). Il y aurait près de 7 millions de Français tatoués et ce chiffre devrait selon toute vraisemblance augmenter fortement dans les décennies à venir. Aux États-Unis il s’agirait d’un quart de la population (49). Le 30 avril 1991 ouvrit à Paris le premier salon annuel du tatouage. Totalement banalisé, on va finir par compter dans la rue les gens qui n’en portent pas ! À croire que demain la terre entière sera tatouée bien que, comme on l’avait fait remarquer plus haut, ce fut en réalité toujours le cas !

Et comme si la mode devenait de plus en plus personnelle au fur et à mesure qu’elle sublime le corps, le tatouage n’est plus un simple accessoire, une simple ornementation mais il devient comme une partie de soi-même. On revendique le tatouage tribal alors qu’on n’appartient en réalité plus à aucune communauté traditionnelle puisque patriarcales et hiérarchisées celles-ci se dissolvent lentement dans la société fluide hyper-connectée du téléphone portable. Un anarchisme diffus prospère et seule l’esthétique importe. De fait, la réappropriation du tribal et du primitivisme apparaît pour ce qu’elle est : une belle escroquerie intellectuelle. Au point de départ, on trouve un habile tatoueur de San Francisco, Leo Zuleta qui bon commerçant, sillonnant le Pacifique Sud en revient sur les campus de Berkeley avec de nouveaux dessins empruntant aux tatouages océaniens et cela marcha ! Tous les tatoueurs américains, européens et latinos le suivront et le copieront, baignant aujourd’hui leurs propositions de tout un discours écologique new age et vegan du style « Sauvons la planète », et « Peuples en danger » ! Il faut dire qu’ancestral, le tatouage polynésien et maori par ses grands aplats noirs et bleutés est particulièrement adapté au corps parce qu’il est toujours réfléchi en fonction du porteur, se modelant à la forme du squelette, mettant en avant les muscles en activité du rameur ou du danseur. Cet engouement pour le tatouage perdure dans la Polynésie française d’aujourd’hui. Il est un élément important de la fabrication de l’identité polynésienne, à la fois de manière intérieure et démonstrative, animiste et mythologique comme descendant parfois de Mu, le continent perdu. Aujourd’hui la majorité des hommes polynésiens ayant entre vingt et soixante ans sont tatoués (50).

Mais si le tatouage se généralise à ce point c’est qu’il faut bien admettre que la mode contrairement aux idées reçues ou aux définitions sémiologiques à la Barthes, ne concerne plus l’éphémère mais le définitif, et c’est toute cette étrangeté et ce paradoxe de la quête éphémère d’un définitif qui reste philosophiquement à interroger. Si le sociologue Georg Simmel analysait la mode comme le symptôme de la nervosité d’une époque - « plus une époque est nerveuse, disait-il, plus elle change vite de mode » - s’il avait en partie raison, puisque les modes autour de nous changent extrêmement vite, il avait aussi certainement tort puisqu’il n’avait pas pensé à celles qui changent de plus en plus vite mais visent curieusement le définitif et le durable ! Car se faire tatouer, c’est prendre une décision pour la vie puisqu’il est toujours difficile et risqué de retirer un tatouage (51). Ce qui est donc paradoxal dans cet engouement pour le tatouage, c’est ce caractère de permanence visé, toute cette histoire biographique derrière l’on court et que l’on voudrait éternelle alors même que le tatouage comme mode n’obéit qu’au mouvement de l’éphémère et de la vitesse. Autrement dit, le tatouage en transformant le goût d’un instant en un choix définitif nous oblige inconsciemment à vouloir dépasser la mode, ce mensonge auquel tout le monde veut pourtant continuer de croire dans l’antinomie du présent.

On se fait tatouer aux moments les plus instables de sa vie mais il est pratiquement impossible d’en connaître les raisons. Pourquoi se tatoue-t-on ? Pourquoi les artifices éphémères - les vêtements, le parfum, le maquillage - à un moment donné ne suffisent-ils plus et qu’il faille choisir alors la peinture sur peau pour se distinguer ? Car ce n’est pas rien de marquer son corps de signes indélébiles au prix d’une certaine douleur même si celle-ci s’est bien atténuée aujourd’hui grâce au piquage électrique, au laser et aux technologies modernes. Le tatouage permet-il vraiment d’être soi ? Si les motivations varient en fonction de chaque individu, est-on vraiment certain que ce qui demeure dans le tatouage, c’est notre Moi identitaire ? Le tatouage n’ouvre-t-il pas plutôt sur le désir, l’érotisme, la sexualité et la mort qui lui est si sauvagement attachée (52) ? Une manche qui se remonte, une jambe nue qui se dévoile, le bas du dos, un nombril coloré : on ne voit que le petit bout d’un marquage volontaire et pourtant on est captivé ou on a peur. Signal érotique rédhibitoire, on désire aller plus bas, descendre au pubis, saisir le pénis… (53) « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance… »

Le tatouage gay

De fait, impossible d’écrire un article sérieux sur le tatouage en occultant sa tradition homo-érotique. Le « dur, le vrai, le tatoué » de Fernandel s’adresse peut-être aux petites blanchisseuses des Halles mais le refrain résonne dans l’entre-deux guerres chez tous les invertis des cabarets à la mode de Montmartre et de la rue de Lappe. Les tatouages portés par des homosexuels affichent alors leur spécificité par des dessins ou des proclamations comme la courante « Ami du contraire » (54). Les michetons comme les souteneurs sont tatoués ; dans les tasses ou dans les bars de Toulon, on recherche les dessins du petit marin en permission. Lucien Sénemaud, amant et complice de Jean Genet, joue le rôle d’un jeune tatoué dans le seul film réalisé par l’écrivain-poète : Un chant d’amour (1950). Qu’on songe aux romans de Pierre Loti qui se fit tatouer lors d’un séjour à Nagasaki (55), aux récits de Francis Carco ou plus récemment au Querelle de Fassbinder, aux publicités des parfums de Jean-Paul Gautier, l’imagerie gay des années 30 à 80 se nourrit de corps musclés et peints. On assiste là à une réaction viriliste face au dandysme efféminé du milieu de la Belle Epoque, celui des hommes-fleurs et des années Proust. Le tatoué gay body builder des années 80 ridiculise la tante de la Cage aux Folles. Il explose à San Francisco dans les années cuir, dans les dessins massifs de Tom of Finland ou le culte du corps samouraï à la Mishima. Il s’agit de montrer chez les homosexuels qu’on est capable de supporter la douleur, que par la gonflette, on est bien des hommes comme les autres (56) ! Le tatouage, marque des durs, est l’un des premiers signes ostentatoires de virilité récupéré par les gays jusqu’à succomber au look bombers et skinhead même si discrètement on se peint un cœur avec « maman » à l’intérieur ! En boîte de nuit, dès qu’on aperçoit un muscle avec un dessin, on plonge dans le désir d’intimité du back-room. Un tatouage s’observe, se caresse, se touche en sueur et sous la douche. Les tatoués homosexuels deviennent vite des exhibitionnistes outranciers de leurs « œuvres ». Bad boys de Jean Genet (57), David Beckham du dimanche, loubards et petites frappes des années 60 reflètent cette image pseudo-violente, très clichée d’une masculinité outrageusement fantasmée. Le dur de dur tatoué chauffe. Le cinéma X l’a bien compris. Tapez « tatoo » dans les moteurs de recherches pornos, et vous serez noyé dans un océan de propositions toutes plus alléchantes les unes que les autres. Le tatouage rajoute à la vie cachée, aux écritures des latrines, la double vie parfois de celui qui le porte. Comme si, derrière le fait d’avoir ce dessin gravé sur son corps, se manifestait une autre partie de soi, dissimulée, fantasmée, magnifiée. On aime ce mystère érotique d’ambivalence et de violence qui plane autour du tatouage. C’était d’ailleurs pour cela qu’il était souvent utilisé dans l’Histoire, pour signifier son appartenance à une société secrète, celle des mauvais garçons érotiques.

De l’art populaire au grand art : vers le dixième art ?

C’est au début du XXIe siècle que le tatouage commence à prendre une dimension moins identitaire et plus esthétique. Au Japon, en Europe ou en Amérique, les tatoueurs voyagent, échangent dans les salons spécialisés sur leurs modes opératoires, leurs techniques et leurs arts respectifs. Ils en viennent naturellement, eux qui n’étaient jusqu’alors que des loulous ou des barjots à se revendiquer « artistes », à se dessiner sur la peau des Miro ou des Mondrian ! Entre 1950 et les années 80, le tatouage était l’apanage des rebelles sans cause, des rockers, des bikers et autres Hells Angels vêtus de blousons noirs cloutés, férus de Heavy Métal que les hippies de Californie adouciront avec leurs fleurs et leur Peace and Love tatoués avant que les punks préférant surtout le piercing et les épingles à nourrice ne reprennent le flambeau d’une violence ouverte sur fond de No future et de Hate and War contre la société bourgeoise et sa décadence. Jusque dans les années 1990, le tatouage comparable aux tags sur les murs demeurait un art underground, hors-musée. Puis on commença à l’exposer savamment, contribuant à populariser ce qui n’était alors qu’un épiphénomène de mode. Fort du renouveau de la profession, le tatouage sort maintenant de son carcan traditionnel et certains tatoueurs refusent au nom de l’art de « décorer », de piquer des motifs jugés mièvres tels les dauphins ou les roses. En 2014, l’exposition pourtant controversée et mal agencée « Tatoueurs, tatoués » du Quai Branly restée dans toutes les mémoires se terminait par une salle dédiée aux artistes tatoueurs contemporains, dénommée « nouveaux encrages ». Le tatouage s’y revendiquait comme discipline artistique à part entière, le dixième art, et c’est ce qu’affirme fièrement les pages glacées de la revue Hey ! Modern Art & Pop Culture, toute une génération de tatoueurs-artistes (Jean-Luc Verna, Wim Delvoye, Emmanuelle Antille, Don Ed Hardy, Tin-Tin), de photographes comme Julien Lachaussée (58). Du coup, les tatoués deviennent intéressants, sujets de thèse et d’enquête sur une épistémè nouvelle (59). On leur demande d’où vient l’idée de leurs tatouages, on interroge les piqueurs jugés maintenant comme des garçons sensibles, cultivés, ouverts sur le monde. Ici, on reproduit un Calder sur un biceps, là, une ville futuriste aux allures de Blade Runner sur la cuisse… Avec de telles œuvres, on ne s’ennuie plus. Et les tatoués arty le savent. Ils multiplient les « expériences », la publicité et les expositions. De la cheville au cou, tout est potentiel tattoo y compris pour les rappeurs tel le plus tatoué d’entre eux, l’américain Lil Wayne.

Ces nouveaux artistes-tatoueurs sortent des canevas classiques, abandonnent les tatouages flashs, ces motifs récurrents qu’on retrouve partout dans des books posés sur la table à l’entrée de la boutique et que les clients peuvent se faire dessiner en une matinée en débarquant à l’improviste. Cela a changé : on doit prendre maintenant rendez-vous sur files d’attente de plusieurs mois. À partir des années 2000, de plus en plus de graphistes ont bifurqué et sont rentrés dans la pratique du tatouage. Ils bénéficient de nouveaux pigments en Europe très souvent interdits (60). Ceux là sont entrés dans la profession avec tout un bagage culturel, visuel, participant au renouveau esthétique et iconographique du métier. Tout comme l’art, le tatouage a dorénavant ses propres courants, ses propres styles, de l’abstrait au portrait, du figuratif à l’hyperréalisme, en passant par le primitif et le moderne. S’il est encore un art underground, il n’est plus méconnu et comme n’importe quelle autre forme d’art, le tatouage a imposé ses limites, défini ses contraintes, la plus importante d’entre elles étant, finalement, son rapport éthique à l’œuvre et à son support : l’humain car le tatouage, à la fin, touche à l’intime. Dans le studio, sur la table de travail, on ne peut se défiler : il faut œuvrer sur la peau d’un client. Du coup, d’aucuns luttent pour faire reconnaître le tatouage non plus comme un artisanat mais comme le dixième art, disputant cette place aux jeux vidéos et au multimédia et certaines boutiques comme la Boucherie Moderne de Bruxelles (https://www.laboucheriemoderne.be/) ne proposent pas de book puisque tous les tatouages exécutés y sont réputés uniques. Le tatouage est alors une blessure volontaire, miroir et cicatrice esthétique de l’âme que le tatoué aura le devoir toute la vie de guérir. Le vrai tatouage devient un hommage de l’esprit, le cri improbable et silencieux de soi exprimé par son propre sang, le besoin irrépressible de se sentir aimé, reconnu et apprécié par les autres et peut-être d’abord par soi-même, une boussole épidermique pour les indécisions de l’avenir, en tout cas une épreuve et un défi, une sublimation artistique. Chez le marin, c’était autrefois le mal du pays (« Reverrai-je le pays tant aimé ? »), la nostalgie de l’amour abandonné dans chaque port ; chez le soldat, la peur de ne jamais revenir ; pour le bagnard, « la poésie de la canaille malheureuse » (61), in fine, et quoique très estival, plus l’inscription d’une mélancolie que l’expression d’un bonheur.

Nouméa, décembre 2023 - mai 2024.

1 - Galliot, Sébastien. « La mondialisation du tatouage. Une affaire de culture professionnelle », La Géographie, vol. 1569, n°2, 2018, p. 34-39.

2 - Jérôme Pierrat, Mikaël de Poissy, Mauvaises vies : quand le tatouage arrive en France, Paris, La Manufacture des livres, 2023 ; Jérôme Pierrat, Éric Guillon, Les Hommes illustrés, le tatouage des origines à nos jours, Clichy (Hauts-de-Seine), Éditions Larivière, 2000.

3 - Luc Renaut, « Les tatouages d’Ötzi et la petite chirurgie traditionnelle », L’Anthropologie, Institut de Paléontologie Humaine, Paris, n°108, 2004, p. 69-105 ; Harald Winter, « Ötzi, l’homme des glaces alpines », Zur Zeit, Vienne, n°38, 2011.

4 - Gravées dans la roche ou peintes, des figures de bovins ornent depuis plus de quatre millénaires les parois des massifs du Sahara et de l’Afrique de l’Est, de l’Algérie à la Somalie et au Soudan en passant par la Libye. Or des anthropologues ont mis en évidence de troublantes analogies entre ces images préhistoriques et des pratiques de tatouage de la robe des bovins toujours en usage dans ces contrées, en particulier au sein d’une trentaine de groupes de populations pastorales du Soudan du Sud, d’Ethiopie, du Kenya et d’Ouganda : Timothy Insoll et alii, « Mursi ox modification in the Lower Omo Valley and the interpretation of cattle rock art in Ethiopia », Antiquity, 2015 et J. Dubosson, « Bucrania from the Eastern Cemetery at Kerma (Sudan) and the practice of cattle horn deformation », Prehistory of Northeastern Africa, 2012. Un attachement complexe lie des éleveurs à certains animaux favoris appelés errawaks, estime associée à la valeur esthétique et symbolique des dessins portés au bovin, acquise après une série de rituels. Le jeune éleveur qui possédera un ou plusieurs errawaks dans sa vie, transforme tout d’abord la robe, l’élément le plus visible en y ajoutant des motifs géométriques, souvent des demi-cercles concentriques ou des demi-lunes. Ces motifs sont réalisés par brûlures superficielles, au fer rouge afin de les rendre pérennes. Les nombreuses analogies entre ces animaux vivants et les bovins représentés dans l’art rupestre suggèrent une tradition pastorale millénaire sans que l’on en connaisse vraiment leur signification symbolique.

5 - Svetlana Tyaglova Fayer, « Les secrets des tous premiers tatoués », Queen’s University Belfast North, Aug 2023, Irlande, p. 116-125. [En ligne : halshs04046323v2].

6 - Comme l’étaient aussi les initiés du culte de Mithra : Luc Renaut, « Les initiés aux mystères de Mithra étaient-ils marqués au front ? Pour une relecture de Tertullien, De praescr. 40, 4 », in Bonnet, C., Ribichini, S., Steuernagel, D. : Religioni in contatto nel Mediterraneo : modalità di diffusione e processi di interferenza, Actes de colloque (Côme, mai 2006), Rome, 2008 (Mediterranea, IV, 2007), p. 171-190.

7 - Le texte hébraïque dit exactement : « Vous ne ferez aucune écriture de pointe c’est-à-dire aucune stigmate imprimée avec des pointes » cité dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert à l’article « stigmate », article très intéressant qui rappelle par l’histoire ancienne puis, par deux points de vue théologique, les diverses pratiques païennes du tatouage connues à l’époque [1751, tome 15, p. 518-519 ; en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/STIGMATE].

8 - David Le Breton, Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris, Éd. Métailié, 2002, p. 23.

9 - Isabel Azevedo-Drouyer, Tatouages sacrés - Thaïlande, Cambodge, Laos, Myanmar - Un tatouage peut-il changer votre vie ?, Paris, Soukha Éditions, 2017. Dans les pays d’Asie du Sud-Est de doctrine bouddhiste Theravada, on dit que certains tatouages possèdent une sorte de magie. Ils auraient le pouvoir non seulement de protéger le tatoué mais aussi de lui apporter la chance, la santé, la richesse et le charme, le pouvoir de protéger les porteurs des coups de couteau et des blessures par balles. Appartenant au monde bouddhiste et connus en Thaïlande sous le nom de Sak Yant ou Roi Sak, ces tatous exercent une véritable influence sur la vie des tatoués. Dans les studios de tatouage des maîtres de Sak Yant de Bangkok, on croise des acteurs d’Hollywood, des sportifs internationaux, des membres des triades chinoises et des hommes d’affaires venus de Singapour ou d’ailleurs.

10 - Rémy Valat, « Le sourire de l’Aborigène. Le tatouage féminin aïnou : tradition ou résistance à la japonité ? », Confluences Océanes n°3, année 2025.

11 - On ne sait toujours pas pourquoi la technique du tatouage aurait été abandonnée en Amazonie et remplacée par des peintures sur le visage.

12 - En raison de la peau foncée, ce sont des scarifications plus visibles sur un épiderme noir qui remplacent le plus souvent en Afrique occidentale le tatouage de couleur. On rencontre couramment dans les rues de Lagos des Yorubas au visage de félin particulièrement déroutant lorsqu’on les aperçoit la première fois. Les jeunes Yorubas ont remplacé ces scarifications tribales gênantes dans le monde du travail par deux petits points à peine visibles sur le haut de la joue mais qui sont tout de même le résultat de cérémonies de marquage tribal et de rites de passage à l’adolescence qui se perpétuent même dans la grande ville. Contrairement au reste du monde, il n’y a pas à proprement dit d’école africaine du tatouage. À ce propos voir le travail de la photographe ivoirienne Joana Choumali : Caroline Stevan, « Les scarifications sont comme une marque d’identité », Le Temps, 18 août 2016 [en ligne]. Chez les Markas du Burkina-Fasso et du Mali, les hommes suivaient l’état sexuel de la femme (excision, mariage, grossesses) par les marques de tatouage sur leur corps. Dans l’Océanie, les Kanaks faisaient aussi exception : ils se peignaient de manière éphémère pour les danses de guerrier mais ne se tatouaient pas, signe à notre avis d’une peau plus foncée et donc d’une différence ethnique subalterne dans l’arc mélanésien qu’il est de bon ton aujourd’hui de taire !

13 - Au début de Tatouages de Jérôme Pierrat, Paris, Gallimard, 2014, un planisphère des peuples tatoués démontre amplement qu’il est universellement répandu comme la première manière qu’à trouver l’homme sans doute de s’exprimer et de se distinguer. Cf. Hegel, Introduction à l’esthétique, Le Beau (1829), chap. II, section I, § 2, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1979, p. 61-62.

14 - Emma Viguier, Corps-dissident, Corps-défendant. Le tatouage, une « peau de résistance », Amnis, 9 | 2010. [En ligne : https://doi.org/10.4000/amnis.350].

15 - C’est la flétrissure de l’Ancien régime, la marque de la fleur de lys sur l’épaule, peine accessoire mais qui définit le criminel. Elle était le plus souvent accompagnée par des lettres : V pour voleur, VV pour récidiviste… La Révolution française l’abolit mais le Consulat la rétablit, l’Empire l’amplifiera. C’est Louis-Philippe avec la Restauration qui paradoxalement la supprimera mais il faudra attendre 1852 pour qu’un décret en finisse définitivement, le fichage administratif policier des empreintes digitales et de la photographie devenu systématique rendant obsolète ce procédé trop inclusif. Pour une présentation simple et ludique de l’histoire du tatouage : la bande dessinée de Jérôme Pierrat et Alfred, Le tatouage, histoire d’une pratique ancestrale, Paris, Le Lombard, 2017.

16 - Alexandra Bay, « Insoumises et tatouées », article sur son site Tattow Stories : https://www.histoire-du-tatouage.fr/ [consulté le 18/05/2024]. Alexandra Bay est l’auteur d’un beau livre publié à compte d’auteur, Le tatouage traditionnel américain.

17 - Truman Capote, De sang froid, Paris, Folio, 1972.

18 - Elisa Müller, Une anthropologie du tatouage contemporain (Parcours de porteurs d’encre), Paris, L’Harmattan, 2013, p. 14

19 - « La signification majeure était de marquer une inscription en lien avec des dieux, avec une cosmologie », souligne David Le Breton, Signes d’identité : tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris, Éditions Métailié, 2002.

20 - « Sur mon avant-bras gauche, j’ai tatoué mon numéro d’Auschwitz - 172.364, avoue l’écrivain autrichien Jean Améry (1912-1978), il est de lecture plus succincte que le Pentateuque ou le Talmud et contient cependant une information plus exhaustive ».

21 - Yoann Sarrat, Dantsig Baldaev, Élisabeth Anstett et Luba Jurgenson (dir.), « Gardien de camp. Tatouages et dessins du Goulag », Témoigner. Entre histoire et mémoire [En ligne : https://doi.org/10.4000/temoigner.3711]. Dans les prisons russes, on note une codification particulière par le tatouage d’yeux sur diverses parties du corps des relations homosexuelles entre les détenus.

22 - Paul de Rick, « Le gang dans la peau : la symbolique du tatouage chez les maras », [en ligne : https://maze.fr/2017/04/gang-peau-symbolique-tatouage-chez-maras/].

23 - James Cook, Relations de voyages autour du monde, Paris, La Découverte, 1998, p. 56. Le texte anglais disait « tattaw ».

24 - Nous renvoyons pour plus de détails au cours en ligne d’Antoine Lilti, « Les faux-semblants de la curiosité » du 27 février 2023 du Collège de France (https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/cours/un-monde-nouveau-tahiti-et-europe-des-lumieres/les-faux-semblants-de-la-curiosite).

25 - Karl von den Steinen, L’art du tatouage aux îles Marquises, Tahiti, Éd. Haere Pō, 2006, réédité sous le titre Les Marquisiens et leur art, tome 1, Papeete, Au Vent des Îles, 2016 ; Pierre et Marie-Noëlle Ottino-Garanger, Te Patu Tiki : l’art du tatouage aux îles Marquises, éd. Christian Gleizal, Teavaro (Moorea), 1999.

26 - Jérôme Pierrat et Éric Guillon, Marins tatoués, Paris, La Manufacture de livres, 2018.

27 - Chistophe Granger, Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie (1780-1822), Paris, Anamosa, (Prix Femina) 2020 ; David Le Breton, Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris, Éd. Métailié, 2002, p. 55-59.

28 - Ricardo Pineri, « Joseph Kabris ou de la soumission » in Confluences Océanes n°3, année 2025.

29 - Sur le tatouage celtique : Ronan Danic, « Le tatouage traditionnel celtique », War Raok, n°61, p. 9 et ssq.

30 - Marc Renneville, « La criminologie perdue d’Alexandre Lacassagne (1843-1924) », Criminocorpus, Archives d’anthropologie criminelle, 2005. [En ligne : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.112].

31 - Lacassagne A., Les Tatouages. Étude anthropologique et médico-légale, Paris, 1881. [Consultable dans le dossier en ligne « Le Tatouage : Gallica à fleur de peau » auquel nous renvoyons pour la bibliographie ancienne]. À noter l’exposition Alexandre Lacassagne et le tatouage, qui s’est tenu à la BU Santé Rockfeller, Faculté de Médecine Lyon Est (du 2 au 29 mai) et qui se proposait de voyager aux origines du tatouage car alors que les spécialistes les pensaient disparus, les carnets de tatouages d’Alexandre Lacassagne, fondateur de l’anthropologie criminelle, étaient précieusement préservés dans les locaux de la Faculté de médecine de Lyon Est. Le visiteur chanceux de 2024 a pu y apercevoir la richesse de ces « biographies encrées » décalquées sur la peau des prisonniers : cœurs percés, zouaves, ancres marines, danseuses…

32 - David Le Breton, Signes d’identité : tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris, Éditions Métailié, 2002, p. 46-47 et 50.

33 - Dans le film Flic Story de Jacques Deray (1975), film culte du polar français avec Alain Delon et Jean-Louis Trintignant, récit autobiographique de la traque de l’inspecteur Borniche pour neutraliser Buisson, on aperçoit de superbes tatouages au dos et au cou des membres de la bande, typiques du milieu de l’époque, on semble y reconnaître sur l’un d’entre eux le courant « À découper selon les pointillés », qui visait à préparer le « travail » sinistre du bourreau à la guillotine dans la perspective d’une condamnation à mort hautement prévisible.

34 - Nicole Canet, Hôtels garnis, garçons de joie, Paris, Éditions Galerie Au Bonheur du Jour, 2013 ; Éric Guillon et Jérôme Pierrat, Mauvais Garçons, Paris, La Manufacture de livres, 2013.

35 - Le Biribi sera rendu célèbre par le livre de Georges Darien, Biribi, discipline militaire (1890) et les reportages d’Albert Londres, Dante n’avait rien vu (1924), rééd. Paris, Arlea, 2010. À ce propos : Dominique Kalifa, Biribi, les bagnes coloniaux de l’armée française, Paris, Perrin, 2009.

36 - Rappelons ici l’incipit des Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe (1856), traduites par Baudelaire : « Dans ces derniers temps, un malheureux fut amené devant nos tribunaux, dont le front était illustré d’un rare et singulier tatouage : Pas de chance ! Il portait ainsi au-dessus de ses yeux l’étiquette de sa vie, comme un livre son titre, et l’interrogatoire prouva que ce bizarre écriteau était cruellement véridique. »

37 - Elisa Müller, Une anthropologie du tatouage contemporain (Parcours de porteurs d’encre), Paris, L’Harmattan, 2013, p. 14.

38 - À Samoa, visitée dès 1830, le tatouage ne fut jamais totalement éradiqué à l’inverse des autres îles des Mers du Sud car les missionnaires y furent toujours peu nombreux. Les motifs complexes de tatouage y exprimaient l’asservissement aux différentes chefferies et la tradition s’y maintient depuis des décennies. On compte actuellement plus d’une dizaine de tatoueurs tribaux traditionnels travaillant toujours, fait unique dans le monde, à l’improvisation et à main levée, technique réputée très difficile à acquérir. Comme aux Marquises, les tatoueurs samoans se méfient de la mondialisation et sont très récalcitrants à transmettre leur art aux nombreux tatoueurs occidentaux qui viennent les visiter. Cf. Gallot Sébastien, Le Tatouage samoan, un rite polynésien dans l’histoire, Paris, CNRS Éditions, 2019.

39 - Le Magic Cirrus, cirque de Samoa du pittoresque Tupa’i Bruno Loyale qui vient régulièrement se produire à Tahiti et à Dumbea en Nouvelle-Calédonie en est un des derniers avatars.

40 - On enleva la peau d’un de ces Samoans décédé de tuberculose en Belgique pour la tendre sur un châssis où elle entra dans la collection du Musée de la Médecine de Bruxelles. Elle y fut exposée publiquement en 2004, curieusement sans être réclamée.

41 - David Le Breton, Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris, Éd. Métailié, 2002, p. 58.

42 - O’Reilly entrant par hasard dans une librairie était tombé sur le stylographe électrique inventé par Thomas Edison en 1876 dans le but d’écrire mécaniquement en perçant le papier mais l’instrument peu pratique en réalité n’obtint aucun succès. Tatoueur, O’Reilly eut alors l’idée géniale de l’utiliser pour percer la peau : « Histoire de la machine a tatouer moderne ». [En ligne : https://objectif-tattoo.com/histoire-de-la-machine-a-tatouer-moderne-1].

43 - Ou littéraire : à l’intérieur de son bras gauche, Lady Gaga a fait tatouer une citation en allemand de son auteur préféré, Rainer Maria Rilke : « Dans les heures les plus profondes de la nuit, avoue-toi que tu serais prêt à mourir si l’on t’interdisait d’écrire ».

44 - C’est dans les années 80 qu’un certain Leo Zuleta puisant dans la richesse des tatouages du Pacifique lancera le tatouage tribal moderne, néo-tribal ou primitiviste. Popularisé plus tard par l’anglais Alex Binnie, ce style a connu son apogée au tout début des années 2000 et par un curieux retournement de l’Histoire, a totalement boosté l’art du tatouage Polynésien depuis le début du 21e siècle. Le tatau est aujourd’hui valorisé par l’ensemble de la société polynésienne, jusqu’aux institutions locales qui le subventionnent. Il inspire la créativité d’une multitude d’artistes issus ou pas de cette culture, et séduit dans toutes les îles de l’archipel de nombreux amateurs.

45 - Philippe Pons, Le corps tatoué au Japon, estampes sur la peau, Paris, Gallimard, 2018. Bien que sa véritable histoire soit millénaire et liée au peuple ou à des professions honorables de plein air comme celles des pompiers ou des charpentiers, l’image du tatouage japonais ancrée dans l’esprit collectif demeure celle du yakuza. L’esprit du gangster tatoué reste tenace dans l’opinion alors qu’en réalité, les yakuzas sont de moins en moins nombreux à le faire évidemment pour ne pas se faire repérer ! La plupart des maîtres tatoueurs traditionnels du Japon partagent leur art dans le monde entier, et l’activité des salons est aussi développée qu’en Occident. Un certain américain du nom de Don Ed Hardy, riche de l’héritage du mythique Sailor Jerry, premier tatoueur occidental à avoir entretenu une correspondance avec de grands maitres japonais, a eu l’idée d’initier des échanges avec l’Orient dès les années 60. Ce tatoueur est un des premiers à avoir confronté l’iconographie et les coutumes des artistes japonais à ses propres talents artistiques. D’autres ont depuis renouvelé son initiative sous d’autres formes, tel Filip Leu. Outre une infinie collection de motifs d’animaux et de personnages mythologiques et littéraires (les 108 héros de la célèbre saga chinoise Au bord de l’eau, socle de l’univers manga), le style japonisant ou oriental se caractérise en s’exprimant sur une surface corporelle prédéfinie : manchette, dos, body-suit (irezumi), généralement en couleurs et intégrant souvent des éléments de la nature (vagues, fleurs, nuages, flammes...).

46 - L’Intelligence artificielle (AI) est en train de laminer totalement la profession aux États-Unis et en Asie où la majorité des graphistes professionnels ont déjà été licenciés.

47 - Pourtant et contrairement à une idée préconçue, les femmes sont beaucoup plus tatouées dans les sociétés traditionnelles que les hommes : Luc Renaut, « Le tatouage féminin dans les sociétés anciennes et traditionnelles : beauté, sexualité et valeur sociale » in Annette Geiger, Der schöne Körper. Mode und Kosmetik in Kunst und Gesellschaft, Böhlau Verlag, p. 91-112, 2008. [En ligne : hal-00275248v2].

48 - Ariane Fleury, Esprit de corps, Étude anthropologique d’une convention de tatouage, Mémoire de l’École du Louvre, mai 2016. [En ligne].

49 - 31 % exactement dans une étude Harris, 18 % chez les Français, 21 % chez les Britanniques. Pour la France se reporter à https://harris-interactive.fr/opinion_polls/embelli-personnalise-le-corps-comme-expression-de-soi/. Ces pourcentages touchent toutes les couches sociales qu’elles soient rurales ou urbaines.

50 - Bruno Saura, Tahiti Ma’ohi (Culture, identité, religion et nationalisme en Polynésie française), Papeete, Au Vent des îles, 2005, p. 357.

51 - Andrieu, B. (2019). « Se détatouer : furtivité identitaire ou vivacité corporelle ? », Nouvelles perspectives en sciences sociales, 15(1), p. 173-203, Paris 2019. [En ligne : https://doi.org/10.7202/1068182ar]. Pour l’anecdote, la description du « Grand Détatoueur » de Marseille dans Albert Londres, Marseille, porte du Sud, Paris, Le Serpent à Plume, 1994, p. 74.

52 - L’américain Albert Parry fut l’auteur en 1933 du premier livre sérieux sur le tatouage, Tattoo, Secrets of a Strange Art as Practiced by the Natives of the United States. Anticipant avec clairvoyance les raisons qui poussent à se faire tatouer, il insistait sur le psychologique et établissait un lien étroit entre le tatouage et le sexe parlant d’un substitut du plaisir sexuel teinté d’homosexualité et de masochisme. Il existait selon lui une base érotique précise pour la pratique de cet art. Le livre, petit bijou pour bibliophile a été réédité à Londres en 2006 chez Dover Publicacions Inc.

53 - Même s’il a toujours existé, le tatouage sur le sexe reste très rare car particulièrement douloureux et très souvent relié à des pratiques sadomasochistes exclusives. Au cinéma, le film d’Y. Takabayashi, La Femme tatouée (1981) reste le plus énigmatique sur le rapport trouble entre aiguilles et pénétration. Les Japonais ont sans doute été le plus loin dans le domaine érotique en particulier avec ces tatouages dont les pigments sont invisibles et ne se découvrent que sous l’effet d’un bain chaud ou de l’alcool : Philippe Pons, Peau de brocart. Le corps autour du Japon, Paris, Seuil, 2000, p. 105. Sur le tatouage au cinéma : Louis Daubresse, « Tatouages au cinéma. Du détail épidermique à la figure majeure », La Peaulogie, revue de sciences sociales et humaines sur les peaux, n°5, 2020. [En ligne : halshs-03888817v1.] ; on évoquera vite fait au passage l’adaptation hollywoodienne du Moby Dick de Melville par John Huston (1956), La Bandera de Julien Duvivier (1935) où un légionnaire se fait tatouer une tête de mort sur le visage pour rompre définitivement les ponts, le Hate et Love du faux prêcheur dans le chef d’œuvre de Charles Laughton de 1955, La Nuit du chasseur et bien sûr le plan d’évasion sur le dos tatoué du héros de la série américaine Prison Break.

54 - David Le Breton, Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris, Éd. Métailié, 2002, p. 45.

55 - « À la suite de mes fréquentations avec des êtres primitifs en Océanie et ailleurs, j’ai pris le goût déplorable des tatouages ; aussi ai-je désiré emporter comme curiosité, comme bibelot, un spécimen du travail des tatoueurs japonais, qui ont une finesse de touche sans égale », in Pierre Loti, Madame Chrysanthème, Paris, Kailash, 1993, p. 236.

56 - À ce propos nous voudrions revenir sur la réputation d’efféminé homosexuel abhorrant la chasse du roi Henri III. Il s’était fait tatouer une scène de chasse au renard complète sur le dos, ce qui pour l’époque supposait une endurance courageuse à la douleur, loin du cliché de mauviette sodomite qu’on lui colle toujours à la peau. Cf. William Caruchet, Tatouages et tatoués, Paris, Tchou, 1977 ; Le tatouage ou le corps sans honte, Paris, Séguier, 1995.

57 - Jean Genet est le seul à évoquer dans Notre-Dame des Fleurs et Le Miracle des roses (Paris, Gallimard, 1951) la pratique du tatouage dans les maisons de redressement pour mineurs : Myriam Bendhif-Syllas, Les « corps perdus » de Mettray, Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n°8 | 2006. [En ligne : http://journals.openedition.org/rhei/377].

58 - Laura Heurteloup, « Le tatouage : empreinte singulière », Arts magazine n°88, juin 2014 ; Nyssen A., L’art du tatouage contemporain : reconnaissance et artification, Master’s dissertation, Université de Liège, 2017 ; « Le tatouage et son passage à l’art. Le cas de l’artiste-tatoueur Don Ed Hardy », Journées doctorales transfrontalières Logos, 2021 ; « Le corps tatoué dans l’art » in Faire corps, 2023.

59 - Mélanie Girard, Simon Laflamme, Claude Vauthier, « Représentations du tatouage : le paradoxe de l’assimilation et de la différenciation », NPSS, Volume 15, n°1, 2019, p. 93-168.

60 - Depuis le 4 janvier 2022, l’Union européenne a décidé de mettre un grand coup de balai dans la palette des artistes-tatoueurs. 27 pigments ont été interdits et 4.000 substances chimiques ne peuvent désormais être utilisées qu’en proportions réduites. Cette directive fait suite à une étude qui démontrait que des composants contenus dans l’encre des tatouages, surtout les encres colorées - rouges, oranges et jaunes - seraient cancérigènes. En 2023, ce sont les pigments bleus et verts qui furent mis en cause. Ces interdictions successives ont provoqué la colère du milieu qui a lancé une pétition pour le maintien de ces pigments, sur le portail du Parlement européen. Service public, le site officiel de l’administration française a ouvert un onglet « Tatouage : quelles sont les règles ? » dans sa rubrique « particuliers-vos droits » : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22481 [consulté le 18/05/ 2024]. Notons au passage que la plupart des encres de tatouage sont testés d’abord sur les animaux.

61 - Albert Londres, Dante n’avait rien vu (1924), rééd. Paris, Arlea, 201.

Commentaires