Le docteur Louis Rollin (1887-1972)

- bureau Nahei

- 1 avr. 2022

- 12 min de lecture

Dernière mise à jour : 25 juil.

et la renaissance d’un peuple à l’agonie

par Patrick CHASTEL

En octobre 2016, l’hôpital de Taioha‘e sur l’île de Nuku Hiva a pris très officiellement le nom de « Hôpital des Marquises Dr Louis Rollin ». L’archipel a tenu ainsi à rendre enfin hommage à celui qui par son dévouement exceptionnel a permis de sauver de l’extinction un peuple destiné à disparaître.

L’homme, tout autant que le médecin, mérite d’être mieux connu des nouvelles générations qui lui doivent énormément.

Depuis la fin du dix-neuvième siècle, tous les visiteurs, qu’ils soient simples voyageurs ou personnalités officielles, s’accordent sur un point : la population marquisienne est moribonde !

Ce terrible constat n’est malheureusement pas nouveau et il a déjà été signalé à maintes reprises sans que l’administration coloniale ne daigne réagir.

Dès 1898, Gustave Gallet, gouverneur des EFO, les Établissements français de l’Océanie, après un passage aux îles Marquises, donne son avis d’une façon on ne peut plus laconique : « Ce groupe agonise », écrit-il !

En 1903, l’inspecteur général des colonies André Salles effectue une tournée très officielle dans l’archipel. Il est chargé de dresser un état des lieux en ce début de vingtième siècle et de fournir des données précises sur cet établissement français. Dès son retour, il adresse son rapport directement au ministre de la Marine et des Colonies, Camille Pelletan.

« Monsieur le Ministre,

De mon passage aux Marquises, il me reste une impression pénible : la population indigène se meurt et va disparaître, la colonisation française est presque nulle et de basse qualité ; l’Administration critiquée, bafouée, reste impuissante et sans autorité. »

La suite de son rapport s’apparente à un véritable cri d’alarme tellement il présente un tableau réellement dramatique de la situation. Il conclut en demandant la prise rapide de mesures efficaces et en réclamant la venue impérative de médecins dans l’archipel si on ne souhaite pas écrire « une triste page dans l’histoire de la colonisation française. ». Il ne sera pas entendu !

En 1913, un auteur, lors d’une conférence définit les Marquises comme : « Un archipel silencieux, morne et bien attardé », il parle même de « cet archipel mort ».

Enfin, en 1920, un nouveau rapport, celui de l’inspecteur des colonies Henri, décrit dès le début « la profonde détresse des Marquises ». Au final, il prédit : « À cette allure, la race maori aura complètement disparu des Marquises dans une trentaine d’années ».

Aussi, en juin 1923, quand la nomination du docteur Rollin dans l’archipel est enfin effective, sa mission n’a qu’un seul objectif : sauver le peuple du Fenua ‘Enata, la Terre des Hommes !

Louis, Charles, Frédéric, Rollin est né le 13 avril 1887 à Paris où, après une scolarité brillante, il poursuit avec succès ses études à la Faculté de Médecine. Au moment de la déclaration de guerre, en août 1914, âgé de 27 ans, il est mobilisé comme médecin auxiliaire. Lors des combats auxquels il participe, il est blessé par deux fois mais refuse d’être évacué pour continuer d’assurer le service auprès des soldats qui nécessitent des soins de première urgence. Il termine la guerre en qualité de médecin officier et a déjà su se faire grandement apprécié de ses supérieurs. Reconnu pour sa bravoure et son abnégation, il est décoré de la Croix de Guerre avec cinq citations et de la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur.

En 1920, le docteur Louis Rollin débarque sur le quai de Pape‘ete à Tahiti. Il est muté depuis la métropole en tant que médecin de la CFPO, la Compagnie Française des Phosphates de l’Océanie. Il va rester en poste trois années à Makatea, cette île, ou plutôt cet atoll surélevé, où le gisement de ce minerai sera exploité de 1908 à 1966.

Désireux de demeurer sur le territoire, il s’engage alors dans le cadre des médecins contractuels des Établissements français de l’Océanie, où il effectuera toute sa carrière.

En 1923, à Tahiti, le nouveau gouverneur, Louis Rivet, suite aux différents rapports alarmants, décide de se préoccuper plus que ses prédécesseurs du tragique destin du peuple marquisien. Il nomme donc à cet effet le docteur Rollin comme médecin des trois îles du groupe nord de l’archipel. Basé à Taioha‘e sur l’île de Nuku Hiva, l’administration met à sa disposition une chaloupe pontée équipée d’un moteur pour faciliter ses déplacements dans toutes les vallées. Cette nomination permet de seconder le Résident, monsieur de Poyen-Bellisle, installé à Hiva Oa, l’île principale du groupe sud, depuis 1920, et lui-même médecin des troupes coloniales.

Dès son arrivée, le docteur Rollin réalise l’ampleur de la tâche qui l’attend. La situation sanitaire de l’archipel est à ce point catastrophique qu’elle dépasse tout ce qu’il pouvait imaginer.

Ce qu’il découvre n’est que le résultat d’un terrifiant processus qui s’est mis en place dès l’arrivée des premiers navires des hao‘e, les étrangers. Épidémies liées aux maladies « importées », armes diverses et rhum de cambuse distribués comme monnaie d’échange, tout fut source d’effroyables dégâts. Si besoin en était, il s’y rajoute une acculturation forcée et un désœuvrement général qui font dire à Robert Louis Stevenson, de passage aux Marquises en 1888 à bord de sa goélette Casco, qu’un « changement d’habitudes est plus meurtrier qu’un bombardement ». Tout cela additionné se transforme en un véritable stress collectif qui réduit le fier peuple des ‘Enata, les Hommes, à quelques centaines de moribonds qui ont perdu jusqu’au goût de lutter pour leur survie.

« … ce mol attachement à la vie n’est pas particulier aux Marquisiens. Ce qui leur est particulier, c’est la dépression générale, et l’acceptation de leur fin nationale. », note encore Stevenson.

Vingt ans plus tard, Jack London, lui aussi en escale dans l’archipel, dresse le même affligeant constat. Dans son livre La croisière du Snarck, le chapitre sur les Marquises se termine par cette phrase : « À peu de distance, une femme assoupie haletait, poussait des gémissements et, de toutes parts dans l’obscurité, montait vers nous la toux incessante des insulaires moribonds. »

Pourtant, il fut un temps pas si lointain où les îles Marquises étaient très peuplées. Le premier chiffre connu et relativement fiable est celui donné par des navigateurs comme le capitaine Cook en 1774 ou le Russe Krusenstern en 1804 qui s’accordent pour estimer la population à environ 50 000 personnes.

En 1842, lors de l’annexion française par l’amiral Abel Dupetit-Thouars, on ne fait plus état que de 20 200 habitants et la terrible épidémie meurtrière de grippe espagnole en 1856 ne laisse que 11 900 ‘Enata dans les vallées.

En 1864, une épidémie de variole fait un véritable ravage sur les îles de Nuku Hiva et Ua Pou où on dénombre 958 morts sur la première et 600 sur la seconde, soit respectivement plus d’un tiers et plus de la moitié de la population de chacune de ces deux îles. Aussi, le recensement très officiel de 1874 donne le chiffre de 6 011 Marquisiens et celui de 1889, 4 959 seulement. Et si l’inspecteur Salles parle de 3 317 indigènes en 1902, le pire est encore à venir. Vingt ans plus tard, en 1921, ce ne sont plus que 2 094 personnes qui sont dénombrées sur les six îles habitées de l’archipel.

Dès les premières semaines de son séjour, le docteur Rollin va rechercher les causes principales de cet effrayant dépeuplement. Si elles sont nombreuses pour les adultes, en particulier la tuberculose et la syphilis, il va s’apercevoir, en consultant les registres d’état civil des vingt dernières années, que les nourrissons de moins d’un an représentent le tiers du total des décès. S’il veut sauver la race marquisienne il doit donc s’attaquer en priorité à cette terrifiante mortalité infantile due essentiellement à la broncho-pneumonie et à la gastro-entérite.

Commence alors un travail fait de patience, d’abnégation, de dévouement mais également de persuasion. Le docteur Rollin va passer progressivement de maison en maison, puis de vallée en vallée, et enfin d’île en île afin de réapprendre à chaque maman les règles d’hygiène les plus élémentaires vis-à-vis de leurs bébés, en particulier en ce qui concerne l’allaitement. Ce suivi au quotidien, ces conseils au jour le jour, ces recommandations détaillées et ces instructions précises vont progressivement porter leurs fruits. La survie des nouveau-nés et des plus jeunes enfants devient le seul et unique objectif de cet homme exceptionnel qui refuse la fatalité et la résignation.

Le docteur Rollin va être aidé dans cette démarche par la réouverture très officielle en août 1923 de l’école Sainte-Anne située à Atuona et dirigée par les sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. L’établissement, et surtout son internat, pourtant ô combien protecteur et rassurant, avaient été fermés en 1905 suite aux lois sur la laïcisation puis sur la séparation de l’Église et de l’État.

Dès 1924, une soixantaine de filles y est de nouveau pensionnaire, un chiffre qui va rapidement dépasser la centaine. Le médecin encourage vivement les sœurs à enseigner l’hygiène corporelle et les soins aux nourrissons à ces jeunes Marquisiennes, les préparant ainsi à un avenir plus sain de femme et plus particulièrement de mère.

En marge de ce travail spécifique auprès des mamans, le docteur Rollin va être également à l’origine de quelques mesures de santé drastiques.

Ainsi, suite au passage d’une goélette dont l’équipage grippé avait provoqué la mort de soixante-quinze personnes, il exige que chaque navire subisse une visite sanitaire avant d’effectuer la moindre escale dans l’archipel.

En 1925, sur ses recommandations, une léproserie est ouverte à Tehutu, entre les vallées de Atuona et de Taaoa sur l’île de Hiva Oa, afin d’y regrouper les soixante-six lépreux répertoriés.

En 1927, un décret interdit définitivement l’usage du kava (Piper methysticum) dans l’archipel. À l’origine de cette décision, le médecin a en effet pu juger sur le terrain les effets destructeurs de ce breuvage et veut en supprimer la consommation.

En avril 1928, après six années durant lesquelles il aura parcouru toutes les îles et les vallées à raison de plus de vingt jours par mois et dans des conditions parfois très difficiles, le docteur Louis Rollin est rappelé à Tahiti et doit cesser ses fonctions dans l’archipel.

Il y revient de juillet 1929 à août 1930, en tant que Médecin-Administrateur. Toujours basé à Taioha‘e, il en profite pour poursuivre son action humanitaire et se réjouir de la renaissance lente mais bien réelle d’un peuple qui était, il y a peu, à l’agonie.

En effet, dès l’année 1931, le recensement confirme le renouveau démographique de la population marquisienne. Le nombre d’habitants passe à 2 283 contre 2 255 en 1926 et, on s’en souvient, 2 094 en 1921. Pour la première fois depuis des décennies, le nombre des naissances dépasse celui des décès et l’effrayante courbe descendante va enfin pouvoir progressivement s’inverser.

De retour à Tahiti, le docteur Rollin est nommé, en juillet 1932, médecin hors-classe de l’AMI, l’Assistance médicale indigène, et va continuer à œuvrer dans tous les archipels de la Polynésie.

Au moment où la deuxième guerre mondiale éclate, en septembre 1939, Louis Rollin, âgé de 52 ans, est dégagé des obligations militaires. Mais c’est en qualité de réserviste qu’il s’engage comme volontaire et rejoint ainsi les trois cents Polynésiens du 1er bataillon du Pacifique. L’embarquement se fait le 21 avril 1941 à bord du Monovai à destination du Proche-Orient, via Nouméa et Sydney. Après s’être illustré lors des combats de Bir-Hakeim, le B.P.1 devient le bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique. Le B.I.M.P. participe à la contre-offensive à travers la Lybie et la Tunisie avant de débarquer, aux côtés des Alliés, en Italie puis dans le sud de la France. Après la remontée du Rhône et les derniers combats dans le Jura, le bataillon sera relevé le 21 octobre 1944, en prévision de l’hiver, par des jeunes F.F.I.

Tout au long de la guerre, le docteur Rollin, devenu capitaine, reste en contact avec le général de Gaulle et envoie régulièrement des courriers au chef de la France libre. Ainsi, le 20 août 1942, depuis Deir-ez-Zor en Syrie, il adresse un rapport au général qui souhaitait connaître l’état des mentalités en Polynésie. Le constat n’est d’ailleurs pas particulièrement élogieux pour les autorités locales :

« Vers le 01/08/40, la situation politique était la suivante :

— Gouverneur vichyste, sans, du reste, grande volonté ni énergie ;

— masse apathique des fonctionnaires ; vichystes tant que le gouverneur l’était ; plus tard France libre du bout des lèvres pour conserver leur place ;

— marine nationale (aviso Dumont d’Urville, canonnière Zélée) ultra vichyste ;

— médecins militaires de Papeete, ultra vichystes ;

— aviation maritime, commandant et quelques sous-officiers vichystes ; équipages en grande majorité France libre ;

— population française pure, quelques vichystes forcenés, voire hitlériens ; une centaine de personnes France libre ;

— un clergé catholique vichyste, évêque en tête (…) dans les églises, on clame que la France subit un châtiment mérité ;

— une masse de Français amorphes, neutres ;

— des pasteurs protestants France libre (…) les vieux du pays sont très anglophiles ;

— population indigène en bloc France libre. »

Rapatrié à Tahiti en 1944 pour des raisons de santé, Louis Rollin est nommé médecin Commandant Honoraire et est élevé au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur à titre militaire. Il est admis à la retraite en 1947 mais il poursuit son activité pour soigner les prisonniers de droit commun, les aliénés et les vieillards, tout en étant médecin communal de Pape‘ete.

Le 6 décembre 1971, au terme de plus de cinquante années passées au service de la France et des Polynésiens de tous les archipels, le gouverneur Pierre Angeli remet au docteur Louis Rollin la plaque de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite, une des plus hautes distinctions de la République.

Le 6 janvier 1972, un mois après sa décoration et à presque 85 ans, Louis Rollin décède à Tahiti. Il est enterré au cimetière de l’Uranie à Pape‘ete.

Partout où il est passé, le docteur Rollin a laissé le souvenir de sa compétence, de son dévouement, de sa bonté et de sa générosité. D’une vive intelligence et d’une grande érudition, on lui doit de nombreux articles scientifiques qui lui ont valu d’être élu en janvier 1930 Membre Correspondant du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Il a également fait don de très nombreux objets d’intérêt ethnographique au Musée de l’Homme du Trocadéro.

Enfin, il est surtout l’auteur d’un ouvrage majeur, publié en 1929 à Paris par la Société d’Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales sous le titre Les Iles Marquises. Géographie - Ethnographie - Histoire - Colonisation et mise en valeur.

Pour la réalisation de ce travail, qui fait toujours référence aujourd’hui, Louis Rollin fut grandement conseillé et éclairé par le Révérend Père Siméon Delmas, missionnaire de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Picpus qui passa quarante-trois années de sa vie aux Marquises, et à qui il rend un vibrant hommage. L’excellent livre de Max Radiguet Les derniers sauvages, publié en 1861 chez Librairie Hachette, fut une autre source de renseignements mais surtout il reconnait avoir fait de sérieux emprunts à l’exceptionnel travail de recherche réalisé par les époux Handy et Ralph Linton lors de la Bayard Dominick Expedition envoyée dans l’archipel, de septembre 1920 à juin 1921, par le Bernice Pauahi Bishop Museum de Honolulu.

Ainsi, avec cet ouvrage très précis et excessivement bien documenté, Louis Rollin va devenir un des rares auteurs à livrer une description claire et complète de l’ancienne société marquisienne tout en fournissant une analyse convaincante de son évolution dans la première moitié du vingtième siècle.

Le livre se compose de trois parties.

La première développe tout ce qui concerne la géographie physique de l’archipel puis décrit ceux qui le peuplent : leurs origines, leurs caractères physiques et moraux ainsi que la dépopulation qui les frappe à cette époque.

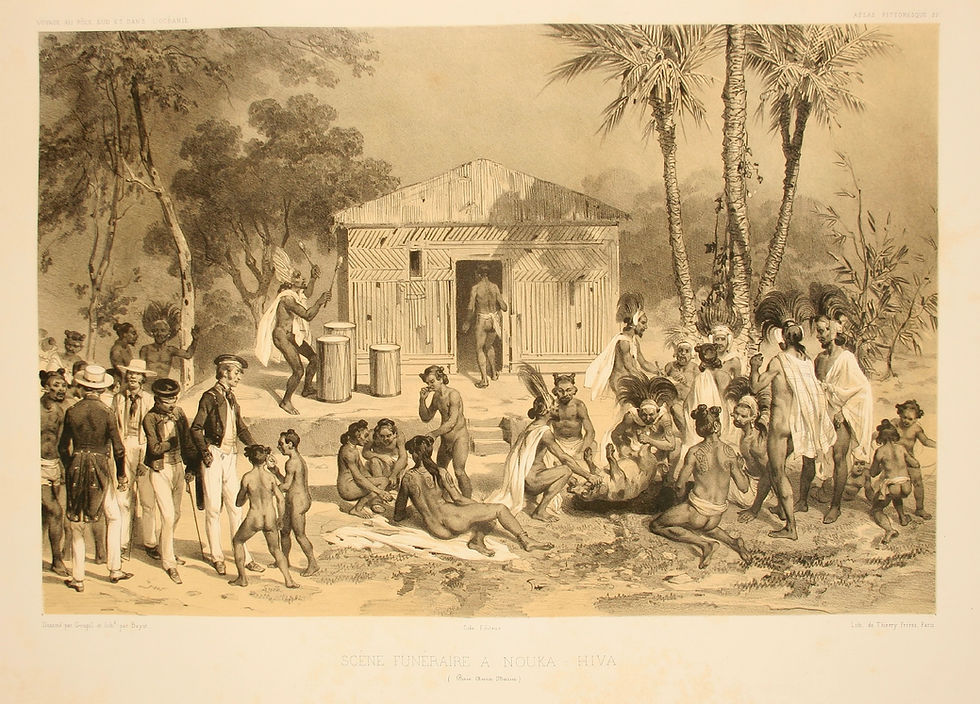

La très longue et passionnante deuxième partie, intitulée Ethnographie, nous permet de découvrir l’ancienne civilisation au travers de chapitres sur la tribu, la famille, les industries, la religion, la maladie et la mort, les divertissements, la guerre et les connaissances.

Enfin, la troisième partie est une étude historique sur Les Marquisiens au contact de la civilisation. Ce sujet pourrait évidemment être propice à controverse mais Louis Rollin, malgré qu’il soit membre à part entière de l’administration coloniale, sait le traiter en prenant du recul, sans aucun parti-pris et avec une grande objectivité qui peut parfois même surprendre.

Ainsi, il n’hésite pas à déclarer en parlant de l’ancienne société, des guerres entres les tribus et des sacrifices : « Leur barbarie, cannibalisme à part, n’excédait pas celle des anciens Romains qui, à l’apogée de leur civilisation, se complaisaient aux horribles jeux du cirque. Elle ne dépassait pas non plus celle de nos arrière-grands-pères qui se donnaient rendez-vous place de Grève à Paris, capitale du monde civilisé, pour voir rouer, brûler, écarteler des misérables aux chairs pantelantes, aux membres brisés, déjà martyrisés par la féroce « question », et cela à l’époque même où Cook visitait Vaitahu (1774), promulguant au feu de ses mousquets notre incontestable supériorité morale. »

Ce médecin qui a connu l’enfer des tranchées peut se permettre de manier également l’ironie mordante : « Les Marquisiens étaient, comme chacun sait, des sauvages, des barbares, que nous avons tirés de leur état pitoyable et répugnant, nous les civilisés. Pour bien leur montrer le degré élevé de progrès moral auquel nous étions parvenus, nous avons tenu à emmener quelques-unes de ces brutes dans notre doux pays de France où il fait si bon vivre. Ceci se passait il y quelques années. Ce qu’ils y ont vu est encore dans la mémoire de quelques contemporains. Nous les avons promenés dans une région chaotique où ne poussaient que des fils barbelés, où les odeurs pestilentielles étaient le seul air respirable. Ce n’étaient plus les ‘u‘u , les casse-têtes, ni la fronde que les civilisés maniaient, mais bien des lance-flammes et des gaz mortels sur un terrain saupoudré de fulgurants obus. »

Sa conclusion est bien amère même si elle pourrait prêter à discussion : « Nous avons détruit leur antique civilisation, la nôtre n’a pas encore su la remplacer. « Détruire n’est pas civiliser ». »

L’édition originale de cet ouvrage est malheureusement épuisée, c’est également le cas de la réédition publiée en 1974 à Pape‘ete aux éditions Stepolde et intitulée Mœurs et coutumes des anciens Maoris des îles Marquises, un livre qui, bizarrement, ne comprenait pas la troisième partie historique.

En 2022, la population marquisienne est estimée à environ 10 000 habitants et elle ne court évidemment plus aucun risque d’extinction. Il n’empêche que ce chiffre est encore bien loin de celui d’une époque où les farouches et fiers guerriers du Fenua ‘Enata, la Terre des Hommes, faisaient dire au capitaine Cook qu’il se trouvait là en présence de « la plus belle race du Pacifique, surpassant peut-être tous les autres peuples » (1).

1 - “the finest race in the Pacific, perhaps surpassing all others nations”.

Commentaires