« Le prince qui a fendu les océans »

- 1 avr. 2022

- 32 min de lecture

Dernière mise à jour : 28 juil. 2025

« Le prince qui a fendu les océans » (1)

Le président Valéry Giscard d’Estaing et l’Océanie entre 1974 et 1981

par Jean-Marc REGNAULT

Il y a un peu plus d’un an, disparaissait l’ancien président de la République Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020). Les diverses nécrologies et hommages ont fort peu tenu compte des implications de son septennat en Océanie qui a été pourtant une période d’importantes mutations dans les territoires français. Nous en rendons compte dans cet article.

Au cours d’une campagne présidentielle impromptue due au décès de Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing misa sur son équation personnelle et sur un programme novateur, mais sans bouleversement. C’est ainsi qu’il multiplia les mots et les expressions alambiquées, proche des oxymores. Il annonçait « une rupture douce » avec ses prédécesseurs, le « changement dans la continuité », le « changement sans le risque » et il déclara préférer le mot « adaptation » à celui de « réforme », les Français étant jugés viscéralement attachés aux acquis. Ce qui était valable sur le plan national l’était aussi sur le plan ultramarin qui ne devait pas connaître de bouleversement majeur. Tout au plus, proposa-t-il aux Polynésiens de passer des essais nucléaires aériens aux essais souterrains, mesure préparée déjà du temps de G. Pompidou.

Les questions statutaires

En 1974, rien n’annonçait de profonds changements sur le plan statutaire. Le Président fut conduit par les évolutions plus qu’il ne les initia et par un souci à terme : se constituer un bloc électoral favorable pour les combats futurs.

Lors du retour au pouvoir du général de Gaulle, les territoires français du Pacifique connurent une évolution contraire au reste de l’Outre-Mer. Wallis et Futuna passa même du statut de protectorat à celui de TOM au prix de dérogations aux principes fondamentaux républicains et laïcs (2). C’est « le statut le plus atypique de la République » analyse encore de nos jours le président Macron. Qu’on lise seulement l’article 3 du statut qui garantit « le libre exercice de la religion des habitants de Wallis et Futuna, et le respect de leurs coutumes et croyances en tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et de l’esprit de ladite loi ». Trois rois reconnus et dotés par l’État, une Église catholique omniprésente ayant le monopole de l’enseignement primaire, un statut civil dérogatoire au droit commun, l’exécutif de la collectivité entre les mains du délégué de l’État… cela tient du paradoxe : passer du protectorat au Territoire français d’Outre-Mer, c’est bien le dernier exemple historique de colonisation, mais respecter à ce point les particularismes des îles, c’est accepter la diversité et même l’incroyable grand écart entre celle-ci et les principes fondamentaux du droit qui, dans la pratique, ne sont nullement respectés !

Les problèmes statutaires occupèrent et occupent toujours les forces politiques des terres françaises de la région, à l’exception de Wallis et Futuna justement (3).

Les responsables politiques français considéraient que d’aussi petits territoires ne permettaient pas des institutions démocratiques. Par exemple, Pierre Messmer estimait que l’application de la loi-cadre y avait été une erreur (4) et le député Pierre Bas voyait dans le gouvernement calédonien une « caricature d’État » (5). Le secrétaire d’État aux DOM-TOM, en 1968-1969, Marcel Inchauspé, avait déclaré que « ce qui est bon pour la métropole doit être bon pour la Nouvelle-Calédonie [et l’outre-mer en général] (6) ». Autrement dit, c’était prôner l’assimilation alors même que tout était fait pour que nombre de dispositions sociales ne s’appliquent pas Outre-Mer (7). De Gaulle souhaitait que la France restât longtemps dans le Pacifique et ne voulait pas que la souveraineté française fût contestée sur les TOM (8). Il envisageait même la départementalisation de la Nouvelle-Calédonie (9), perspective reprise par Giscard d’Estaing dans les années quatre-vingt. Si l’idée pouvait séduire les « Calédoniens blancs », elle était inacceptable pour les Mélanésiens car elle était synonyme d’assimilation. De Gaulle, d’après J. Foccart, ne souhaitait pas abandonner les Nouvelles-Hébrides.

Georges Pompidou, conseillé lui aussi par Jacques Foccart, maintint des positions identiques. Jusqu’en 1975, le Gouvernement central mena un farouche combat contre la notion d’autonomie, la loi-cadre ayant été réduite comme peau de chagrin (10). La plupart des analystes (dont J. Foccart dans ses mémoires (11)) soulignent à quel point le nickel joua un rôle important : il ne fallait pas qu’un gouvernement autonomiste pût disposer de la ressource et la mît à disposition d’une puissance étrangère, fût-elle une alliée. Le député Eugène Claudius-Petit résuma bien le problème : « Il ne faut pas se leurrer, la Nouvelle-Calédonie est d’un exceptionnel intérêt militaire, stratégique, parce que c’est un bloc de nickel, métal très important dans l’armement moderne… » (juillet 1971).

Après 1975, le Président assouplit la position française à l’égard de l’autonomie.

A/ En Nouvelle-Calédonie

Il y eut en effet d’abord un « raidissement » sous Jacques Chirac, Premier ministre (1974-1976) alors qu’il était question de réviser les statuts pour les adapter aux réalités du temps. Le 25 juin 1975, le Premier ministre tança les leaders kanak : « L’autonomie, c’était bon il y a vingt ans… si vous ne voulez pas du statut que nous vous proposons, vous n’avez qu’à demander l’indépendance » (12). Cependant, des évolutions étaient en route. Le secrétaire général Michel Levallois (janvier 1970-juillet 1974) joua à cet égard un rôle important. À partir de 1972, il prit l’initiative de définir et de mettre en œuvre une politique de promotion mélanésienne dans les domaines de l’éducation, de la réforme foncière, de l’éducation de base et de l’expression culturelle. Il recruta Philippe Missotte et Jean-Marie Tjibaou à la direction de la Jeunesse et des Sports. Le gouverneur Verger, pourtant peu enthousiaste, laissa faire. Son successeur, Ériau, l’aida à lancer le Festival Melanesia 2000 (qui se tint en septembre 1975 et redonna confiance aux Kanak et les poussa à redéfinir leur identité (13)) et à créer le FADIL (14) (Fonds d’Aide au Développement de l’Intérieur et des Îles).

La déclaration de J. Chirac entraîna une radicalisation des dirigeants mélanésiens. Un comité de coordination pour l’indépendance kanak fut créé deux jours plus tard.

Pourtant, les hommes politiques en charge de l’Outre-Mer finirent par admettre qu’il fallait cesser de considérer l’autonomie comme l’antichambre de l’indépendance, mais comme un rempart contre elle (15). Le statut d’autonomie de gestion proposé par Olivier Stirn et publié le 17 janvier 1977, rétablit l’élection du vice-président du gouvernement et redonna aux conseillers (entre cinq et sept) des attributions individuelles et permit à l’assemblée de débattre réellement des problèmes locaux. Le chef du Territoire n’était plus un gouverneur, mais un haut-commissaire. En outre, l’objectif était de promouvoir la population mélanésienne grâce à différents offices (16).

Le nouveau statut ne calma pas le jeu politique. Le 17 avril 1977, Jacques Lafleur créa le Rassemblement pour la Calédonie qui devint le RPCR le 21 juillet 1978. Au congrès de Bourail (21 et 22 mai 1977, l’Union calédonienne prit position en faveur de l’indépendance (et non plus de l’autonomie). Elle le fit en termes encore modérés, mais le Front indépendantiste (FI, futur FLNKS) se constitua le 4 juin 1979. M. Levallois évoque dans ses mémoires la radicalisation de 1980. La plupart des Calédoniens d’origine européenne qui étaient membres de l’Union calédonienne la quittèrent. Jean-Marie Tjibaou prépara les Kanak à proclamer l’indépendance pour le 24 septembre 1982 (le 24 septembre étant la date anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de l’Empereur en 1853).

Aux élections territoriales de 1977, l’Union calédonienne perdit la majorité, conséquence, entre autres, de sa radicalisation. De même, les anti-indépendantistes durcirent leurs positions et se situèrent dans le conflit entre l’UDF et le RPR, se méfiant des déclarations « anticoloniales » du ministre giscardien Paul Dijoud. En 1978, J. Lafleur, nouvellement élu député, adhéra au RPR (17).

Comme le remarque le livre du Congrès (voir note) « les années Giscard brouillèrent les cartes politiques locales ». Ainsi, lorsqu’il visita la Nouvelle-Calédonie, le 17 juillet 1979, le Président s’adressa à l’assemblée territoriale : « Rien de grand et de durable ne se fera si vous ne parvenez pas à donner aux Mélanésiens la place qui leur revient ». Les rédacteurs du livre du Congrès (qui appartiennent au camp dit « loyaliste ») commentent : « le ton un peu péremptoire employé par le Président n’aurait pas contribué à détendre une atmosphère politique déjà très tendue ».

Néanmoins, alors qu’en 1974, V. Giscard d’Estaing n’avait recueilli que 45 % des voix sur le Caillou face à F. Mitterrand, en 1981 il en recueille 66 %. La radicalisation des mouvements kanak et l’immigration des Wallisiens et Futuniens, puis des rapatriés du Vanuatu (1 300 selon Frédéric Angleviel (18)) éloignèrent le corps électoral d’un candidat de gauche dont on disait qu’il était favorable à l’indépendance (19).

B/ En Polynésie française

Après l’arrestation de Pouvana’a a Oopa en 1958 et la suppression de la loi-cadre, la reprise en main du Territoire fut impitoyable (menace sur les élus qui auraient la velléité de réclamer un retour à la loi-cadre, contrôle étroit des partis politiques par les différents bureaux spécialisés en ce domaine et leur dissolution et intervention dans les élections…) (20). Cependant, les autonomistes restaient nombreux et généralement hostiles aux essais nucléaires. Le fait d’être majoritaires à l’assemblée ne leur profitait guère en raison des dispositions institutionnelles qui donnaient le dernier mot à l’Administration. En 1969, le rapport Bouvier/Millaud sur l’autonomie interne devint la Bible de ce courant politique.

Cependant, les élections territoriales de 1972, marquées par les efforts des autorités de l’État pour contrer les autonomistes, furent un échec pour ces derniers. Les « gaullistes » disposaient de neuf sièges. Les autonomistes en regroupaient dix (ils en avaient quinze en 1967). Onze sièges devaient se répartir dans l’un ou l’autre camp (21). La mandature qui s’annonçait était celle de tous les renversements d’alliances.

Pour les autorités de l’État, les autonomistes étant minoritaires, par les interventions de l’Administration ou non, il n’y avait aucune raison de les écouter. Encore même seraient-ils majoritaires, le gouverneur Angeli (mars 1969-août 1973) avait fait cette étonnante déclaration dans un pays démocratique : « le Gouvernement n’était pas disposé à aller à l’encontre de ses propres sentiments en imposant à une forte minorité les vues d’une faible majorité » (22).

Sous Giscard d’Estaing, l’esprit d’ouverture dont fit preuve Olivier Stirn en Nouvelle-Calédonie gagna la Polynésie, mais ce fut après un rude combat des autonomistes et une ultime crise qui dura environ une année.

Frantz Vanizette, président de l’assemblée, élu contre les autonomistes, se rangea solidement de leur côté à partir de mars 1975. Les autonomistes constituèrent le Front Uni qui pensait pouvoir rejeter le projet de statut proposé par O. Stirn qui s’était concerté avec l’UDR locale, un statut trop timoré pour les autonomistes redevenus majoritaires après quelques ralliements. Un revirement de deux conseillers mit les autonomistes en minorité à partir du 13 novembre et l’assemblée était donc en passe d’accepter le projet Stirn. Il s’ensuivit un imbroglio politique (un jeu politique même). Le président Vanizette cadenassa les portes de l’assemblée et ne convoqua plus celle-ci. Le gouverneur Schmitt prit un arrêté la convoquant le 10 juin 1976. Ce jour-là, les 14 autonomistes soutenus par de nombreux partisans voulurent empêcher la tenue de la séance. Les 16 anti-autonomistes se réunirent de leur côté dans la salle de réunion de leur groupe. Les esprits s’échauffèrent et le gouverneur ne put parvenir jusqu’à l’assemblée pour déclarer la session ouverte.

Hors de la présence du public, Gaston Flosse fut élu président de l’assemblée par les 16 non-autonomistes. Il y avait donc deux assemblées et deux présidents (G. Flosse et F. Vanizette) qui contestaient l’un et l’autre la légitimité de leur « rival ». Pendant dix mois, le siège officiel de l’assemblée fut occupé et les positions des uns et des autres semblaient figées. Les autonomistes – grâce à des procédés techniques rudimentaires – captèrent les conversations du gouverneur avec sa hiérarchie et surent qu’il avait pour consigne de ne pas utiliser la force. Ils pouvaient donc poursuivre leur action. Pour prouver que les autonomistes étaient en réalité majoritaires, F. Sanford démissionna de son mandat de député le 17 juin 1976. Il fut réélu député (avec 55, 75 % des voix) contre G. Flosse, le 12 septembre.

La disparition de Pouvanaa, en janvier 1977, fit de Daniel Millaud le nouveau sénateur. En même temps, le conflit entre les deux « assemblées » se durcit, G. Flosse ayant démis d’office les autonomistes de leur mandat pour cause d’absentéisme. À Paris, c’était désormais Michel Poniatowski, ministre de l’Intérieur, qui prenait en main le dossier de l’évolution statutaire. Dans un premier temps, il suscita autant d’incompréhension chez les autonomistes qu’O. Stirn. Peu à peu, cependant, le ministre prit conscience qu’il fallait débloquer la situation. Il renoua le dialogue avec D. Millaud fin février. La querelle sur les mots s’acheva avec un statut qui ne contenait ni l’expression « autonomie interne », ni l’expression « autonomie de gestion ». F. Sanford se rendit à Paris et rencontra le président de la République.

Un accord entre les différentes parties se dessina. L’assemblée serait dissoute et les autonomistes s’engageaient à évacuer les locaux occupés, ce qui fut effectif le 1er avril. La nouvelle assemblée examinerait le projet de statut et un conseil de gouvernement serait élu.

Les élections du 29 mai 1977 permirent à une large majorité autonomiste (19 élus sur 30) de dominer l’assemblée et de porter à sa tête F. Vanizette.

Le 7 juin, le gouverneur Schmitt proclama – en ouvrant la nouvelle session – qu’il était bien décidé à faire appliquer le statut qui serait prochainement publié en utilisant la formule « donner et retenir ne vaut ». Selon lui, alors que la question statutaire était pratiquement réglée, c’étaient « les problèmes économiques qui devaient retenir l’attention ».

Une commission du statut examina le projet de loi proposé par le Gouvernement et rendit compte de ses travaux à l’assemblée qui les approuva à l’unanimité. G. Flosse et F. Sanford, dans des registres fort semblables se réjouirent d’avoir mis « un point final à l’épineuse question du statut » (G. Flosse).

La loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 (23) donna à la Polynésie le statut qu’elle attendait depuis longtemps, un retour partiel à la loi-cadre (fort semblable à celui de la Nouvelle-Calédonie)… du moins était-elle le fruit de compromis, dont il serait cependant difficile aux uns et autres de se contenter, malgré la perspective ouverte par le Président : « Le statut de 1977… c’est un commencement et non un aboutissement (La Dépêche, 11 avril 1981) ».

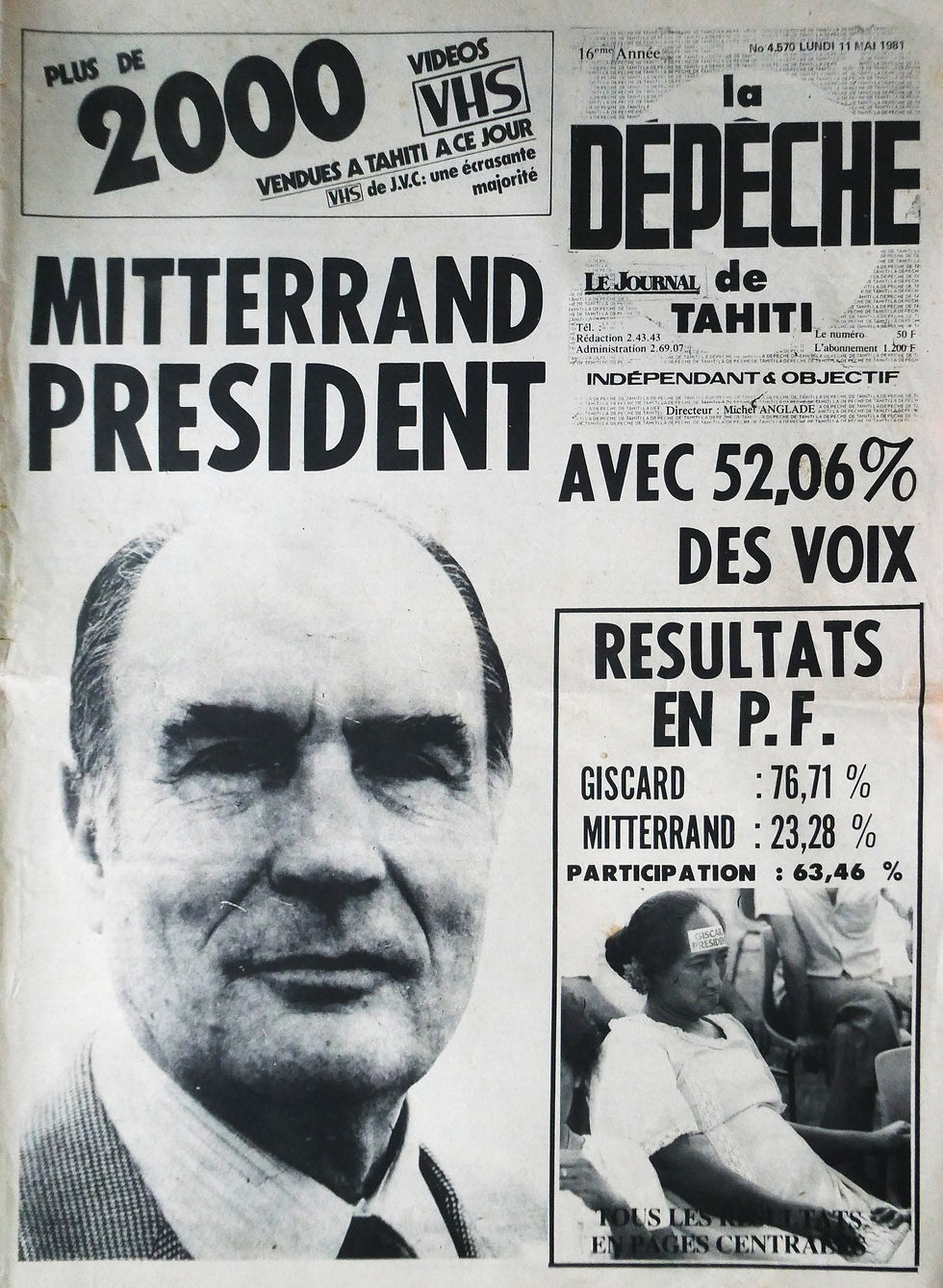

Deux ans après l’adoption du statut, le président de la République rendit visite à la Polynésie du 18 au 22 juillet 1979. Le séjour prit rapidement un air de fête tel que la décrivit Philippe Mazellier (24). L’opération séduction du Président réussit. Le Front Uni s’engagea massivement derrière lui à l’élection présidentielle de 1981. Minoritaire en 1974, il obtint 76,7 % des voix, bien que G. Flosse ait laissé la liberté de vote aux proches de son parti tout en reprochant au candidat libéral son soutien à la politique « désastreuse » du Front uni. Toutefois le score du Président sortant est à relativiser, la participation électorale n’ayant pas atteint 50 %, et les abstentionnistes l’étant – dans une proportion non négligeable – par hostilité aux institutions françaises.

Pourtant, comme en Nouvelle-Calédonie, une radicalisation se produisit, certes minoritaire, avec de nouveaux partis qui prônèrent peu à peu l’indépendance.

Le 15 novembre 1975 fut fondé le Ia Mana te Nunaa (Que le peuple prenne le pouvoir) et le 20 avril 1977 fut créé le Front de Libération de la Polynésie, le futur Tavini Huiraatira (25). 1977 ne marquait pas la fin du débat statutaire qui, en fait, ne faisait que marquer une étape. En 1980, G. Flosse se ralliait à la conception d’une autonomie interne, bousculant ainsi les autonomistes historiques. La victoire de F. Mitterrand en 1981 fut une chance pour lui puisque parmi les promesses électorales figurait l’annonce d’un statut proche de celui qu’il souhaitait (26).

C/ Aux Nouvelles-Hébrides

Comme aux Comores, la France fut contrainte d’accepter qu’une ancienne colonie accédât à son indépendance. Certes, les cas hébridais était particulier. Depuis la convention de Londres (1906) les Nouvelles-Hébrides étaient un « territoire d’influence commune », entendons par là celle de la France et de la Grande-Bretagne. Cela ne simplifiait pas leur administration, compliquée encore par les langues différentes et les attaches religieuses diverses selon que les populations étaient anglophones ou francophones. L’anthropologue Éric Wittersheim a bien mis en lumière les aspects particuliers de ce pays dont les Occidentaux ont du mal à saisir le fonctionnement (27).

Quand V. Giscard d’Estaing prit ses fonctions, la marche vers l’indépendance était déjà engagée, mais complexe. Opposer des Mélanésiens qui seraient protestants, anglophones et partisans de l’indépendance et d’autres Mélanésiens qui seraient catholiques, francophones et attachés aux institutions coloniales serait une erreur, le professeur Peter Crowe de l’Université d’Auckland l’a bien montré dans son étude de Jimmy Stevens (28).

Ce serait un jeune prêtre, Gérard Leymang qui, le premier, évoqua l’indépendance lors d’un prêche à Port-Vila en 1964. Au milieu des années soixante, divers mouvements contestaient l’organisation institutionnelle du Territoire, dont le Nagriamel fondé par Jimmy Stevens. Ce mouvement partait des revendications foncières selon un mélange de défense des coutumes et de la Bible, tout en rejetant les pressions exercées par les Missions (29).

En s’opposant aux colons de l’île de Santo, le Nagriamel réclama l’indépendance. Au début des années soixante-dix, des jeunes autochtones formés en Nouvelle-Zélande demandèrent eux aussi l’indépendance et créèrent le National Party (NP) qui devint le Vanua’ aku Pati, soutenus cette fois par la Résidence britannique et les Églises presbytérienne et anglicane. De son côté la Résidence française, sur ordre de Paris s’opposa à la démocratisation des institutions qui aurait donné de fait l’indépendance, en raison du poids démographique des Mélanésiens (97 %), d’après É. Wittersheim. La France souhaitait maintenir l’influence française sur le pays à défaut d’en contrôler l’évolution. G. Pompidou s’entretint avec Walter Lini, leader du VP, et souhaita que les intérêts des francophones fussent préservés (30).

Quand le nouveau Président prit ses fonctions, la situation était déjà fort troublée. Plusieurs partis se déchiraient laissant apparaître le divorce entre anglophones et francophones. L’agitation anticoloniale se développa. Le VP espérait obtenir l’indépendance pour 1977, mais des rivalités de personnes la retarda.

Le Président ne refusa pas la proposition britannique d’indépendance tout en maintenant les exigences de son prédécesseur. En 1979, un projet de Constitution fut approuvé et les élections qui suivirent donnèrent une large victoire au VP. Sur les îles de Santo et Tanna, des mouvements contestèrent l’hégémonie du VP qualifié de parti « totalitaire, anglophile, anticatholique et francophobe » (31). Le 30 juillet 1980, alors que la campagne présidentielle était déjà lancée en métropole, les Nouvelles-Hébrides devenaient indépendantes sous le nom de Vanuatu. La répression s’exerça contre les révoltés de Santo et Tanna avec l’aide de soldats de la PNG. La situation se tendit entre le Royaume-Uni et la France, mais P. Dijoud fut chargé de calmer le jeu (32). M. Levallois écrit : « Le 10 mars 1981 [à la fin du septennat] après plusieurs mois de brouille avec le Gouvernement du pasteur Lini et le renvoi de l’ambassadeur de France, les accords de coopération entre la France et le Vanuatu furent signes à huis clos » (33).

Les problèmes de la Nouvelle-Calédonie avaient compliqué la résolution des conflits néo-hébridais avec des rumeurs d’intervention d’hommes d’affaires calédoniens et tandis que l’indépendance (avec son lot de fuites de Français du Vanuatu) était vue depuis Nouméa comme porteuse de grands malheurs. Ce qui se passait au Vanuatu ébranlait la confiance en V. Giscard d’Estaing au sein du RPCR.

D/ L’étau statutaire s’était desserré, mais…

Pour autant, même après les statuts Stirn, une question légitime se posait, celle du degré de décolonisation. La question traitée encore par le politologue Sémir Al Wardi en 2018, était d’autant plus d’actualité pendant le septennat de VGE (34). Elle appelle des réponses nuancées. L’autonomie alors dispensée n’accordait aux élus qu’une marge de manœuvre limitée. Les autorités de l’État menèrent des politiques contradictoires, faute sans doute de bien connaître les Territoires. L’exemple de la réforme communale de 1969 en Nouvelle-Calédonie et de 1971 en Polynésie l’illustre bien car elle prit son effet dans les années qui suivirent. La création des communes devait à la fois assurer la promotion des populations défavorisées (ethniquement, socialement, géographiquement…), affaiblir les autonomistes et en même temps devait être le véritable apprentissage de la démocratie.

Si le premier objectif fut plutôt atteint et le second temporairement obtenu, le troisième fut un échec total en raison du développement difficilement évitable dans ces conditions du clientélisme et de la corruption qui gangrenait la vie politique, surtout en Polynésie française (35). De plus, le système était à peine mis en place que l’État opérait un changement total de politique et était désireux de favoriser l’autonomie.

On entra alors dans un système incohérent avec ces trois éléments : État, Territoire autonome, communes dépendantes de l’État. Comment VGE allait-il aider les autonomistes quand l’institution communale visait à les affaiblir ?

Comment prétendre développer la démocratie quand l’État recomposait le corps électoral de Nouvelle-Calédonie (lettre de Pierre Messmer du 19 janvier 1972 qui encouragea l’immigration dans le but de contrer la revendication kanak) ou quand le gouverneur s’immisçait clairement dans les élections en Polynésie (36) ?

Les questions sociales

Le Président avait bien conscience du retard pris par l’Outre-Mer en la matière. S’il put s’y attaquer partiellement dans les DOM, c’était plus complexe dans les TOM en raison de la spécialité législative.

A/ en Nouvelle-Calédonie : la réforme foncière

Olivier Stirn lança ce qu’on a appelé « la promotion mélanésienne » articulée autour de la création d’offices foncier, culturel et de développement. Son successeur, Paul Dijoud voulut réduire l’écart qui s’était creusé entre les Blancs (comme on les nommait) et les Kanak en misant sur une réforme foncière d’envergure :

Comment refuser [à la communauté mélanésienne] la terre dont elle est issue… Les Mélanésiens sont les plus anciens occupants d’une terre qu’ils pourraient considérer comme la leur… Un profond bouleversement s’est produit au siècle dernier lors de la colonisation des terres par les Européens (37).

En juillet 1978, P. Dijoud affirma que « les Mélanésiens doivent sentir qu’ils peuvent être parfaitement français et parfaitement mélanésiens et leurs traditions, leurs coutumes, leurs ancêtres, leurs terres, leurs clans doivent être compris et aimés par la France ; je vais affirmer leurs droits à être eux-mêmes et à vivre comme ils le veulent » (38). Quant au Président, lors de sa visite l’année suivante, il prononça des formules fortes qui ne rassurèrent pas les partisans de J. Lafleur : « rien de grand ni de durable ne ce fera dans ce territoire si vous ne parvenez pas à donner aux Mélanésiens la place qui leur revient » ou « l’un des meilleurs moyens pour y parvenir est de rendre aux Mélanésiens les terres qui leur ont été prises au fur et à mesure de la colonisation » (39). Ainsi les membres du RPCR ne pouvaient plus affirmer que la politique de P. Dijoud n’était pas celle du Président.

Ce projet rencontra des oppositions des côtés extrémistes du champ politique. Du côté caldoche, par exemple, le conseiller Gallimard avança que le texte de loi ne visait « qu’à satisfaire des revendications à caractère politique de ceux qui veulent le départ des autres ethnies [les non-Kanak] qui peuplent ce Territoire ». Quant à Eloi Machoro, il considéra que la réforme ne donnait « aux Kanak que ce dont ils ont droit ». Le centriste Morlet souhaita que « la cicatrice qui n’est pas encore refermée dans le cœur de chaque Mélanésien » le fût le plus vite possible. L’Assemblée, par 18 voix pour et 14 contre (deux abstentions) donna un avis favorable au projet qui fut approuvé au Parlement et publié le 7 janvier 1981 (40).

La Commission foncière racheta des terres et les redistribua aux tribus qui revendiquaient des droits coutumiers. La réforme fut achevée en 1988 (41).

La réforme foncière de P. Dijoud fit l’objet de vives critiques. J-M. Colombani y a vu une « réforme à contretemps » quand les Kanak attendaient davantage (42). Certes, il reconnaît que le secrétaire d’État avait cherché à persuader les Kanak que leurs revendications pouvaient aboutir sans violence, mais la période électorale qui s’ouvrait rendait le vocabulaire exprimé délicat et les Kanak virent chez lui une volonté de faire de la Calédonie « une France » des antipodes et, approche de l’élection présidentielle obligeant, il mit en garde Kanak et Caldoches sur le fait que « l’arrivée de la gauche serait une catastrophe » (43). M. Levallois considéra que la réforme était « un combat perdu contre l’indépendance » (44).

Les résultats de l’élection présidentielle prouvèrent que P. Dijoud avait su néanmoins traduire les volontés du Président et que celles-ci étaient populaires malgré le rejet très net des indépendantistes et celui plus ambigu du RPCR.

B/ En Polynésie française

L’amiral Vichot répéta plusieurs fois, notamment lors des états généraux de 2009 que pour protéger le CEP « on avait acheté la paix sociale ». Expression en grande partie exacte mais qui cache les dysfonctionnements de l’économie et les disparités sociales qui tendaient à s’accentuer. Les témoignages recueillis en 1984 allaient pratiquement tous dans le même sens : « on a été gâtés par Giscard ». Cependant, le problème a été que ceux qui furent gâtés purent consommer et par leur demande augmenter les prix des aliments et des loyers, plongeant dans les difficultés les couches de la population qui n’en profitaient pas, notamment les Polynésiens des îles « dites éloignées » qui avaient migré sur Tahiti.

L’économie était toujours dépendante du CEP et de ses activités. La crise économique mondiale n’affecta que partiellement cette économie dont le moteur, lui, ne ralentissait qu’épisodiquement et restait déconnecté du contexte mondial. Certes, les essais souterrains auraient dû amener une diminution des rentrées d’argent (personnels moins nombreux) mais « la manne qui transitait par les militaires qui réduisirent leurs besoins en abandonnant leurs essais dans l’atmosphère, allait désormais prendre la forme de crédits civils plus propres et en augmentation » (45).

Lors de sa visite de juillet 1979, V. Giscard d’Estaing fit quelques annonces spectaculaires en ce domaine : le Gouvernement avait décidé d’intégrer sur cinq ans 564 agents contractuels polynésiens à la fonction publique d’État, ce qui soulagerait les finances du Territoire. Le ministère de l’Éducation prendrait en charge progressivement l’ensemble des instituteurs. Il ajouta :

Cette année a été créé le Fonds d’Aide au Développement des Îles de Polynésie (le FADIP) qui bénéficie d’un crédit budgétaire de 160 millions de F. CFP, pour aider les producteurs de coprah, pour réaliser des équipements et pour aider les familles à se réinstaller dans leur île.

L’État a décidé d’accroître substantiellement les moyens de vos communes.

Le Président indiqua aussi que la nouvelle convention passée avec le CEP procurerait 1 090 millions de F. CFP de ressources supplémentaires. Il nota enfin qu’en 1979, les interventions de l’État en Polynésie représenteraient 18 milliards de F. CFP.

En 1981, les transferts économiques et sociaux de l’État représentaient 310 000 F CFP par habitant (PV de l’AT, 16 décembre 1982). L’économiste Bernard Poirine écrit :

Une part de plus en plus importante des dépenses locales est prise en charge directement par l’État… Le budget du Territoire sert donc de plus en plus à créer d’autres emplois publics, souvent moins nécessaires que ceux pris en charge directement par l’État, dans l’administration locale. Il faut tenir compte des offices et établissements publics territoriaux de plus en plus nombreux […] dont les effectifs deviennent bientôt pléthoriques (46).

En 1983, les administrations communales et territoriales employaient 37 % de la population active. Les dépenses publiques jouaient donc un rôle capital dans l’économie. C’est pour ces raisons que B. Poirine a pu parler « d’économie insubmersible » qui résista aux deux chocs pétroliers.

Cette économie comportait des défauts criants que chacun s’accordait à reconnaître mais que les responsables politiques et économiques ne cherchaient pas réellement à combattre. Le haut-commissaire déplora que certains commerçants prissent trop de marge (PV de l’AT, 12 août 1977), mais aucune mesure ne les frappa vraiment. La réforme fiscale ne se concrétisa pas non plus. Au fond, chacun se demandait si elle est vraiment nécessaire. Fin des années soixante-dix, l’illusion d’une richesse de la Polynésie imprégnait les esprits. La mer pourrait être une source inépuisable de richesses. Ce n’est pas par hasard si la question du contrôle économique maritime revenait souvent à l’assemblée. La Chambre de Commerce et d’industrie se moqua du rapport de Simon Nora (1976) qui prônait un impôt sur le revenu parce qu’elle imaginait que le Territoire trouverait des ressources considérables dans la mer. Francis Sanford était persuadé lui aussi que la richesse était là : les nodules, la perliculture, l’aquaculture… (voir ses discours lors des séances inaugurales des différentes sessions).

Ce qui frappait les observateurs, c’était l’inégale répartition des fruits de l’abondance.

Une note sans date émanant du haussariat décrivait les inégalités profondes. Ainsi, le SMIC mensuel au 1er juin 1981 était de 37 100 F. CFP alors que le salaire moyen du secteur public était supérieur à 150 000 F. « Le prélèvement fiscal, essentiellement indirect, n’intervenait pas pour resserrer l’éventail des revenus primaires, pas plus que les cotisations sociales assises sur des revenus plafonnés » déplorait le document (archives nationales).

L’assistance de l’État aux besoins du Territoire prit la forme d’une politique de conventions (titre III du statut (articles 69 et 70). Selon le juriste Alain Moyrand, « les relations financières empruntèrent la voie contractuelle et il n’était plus nécessaire, comme par le passé, que le Territoire renonçât à l’exercice de prérogatives pour que l’État apportât son soutien aux projets territoriaux » (47). Lors de sa visite à Tahiti, le Président fit l’éloge de la « politique originale » des conventions. Il nota que la totalité des ministères techniques était engagée dans le développement de la Polynésie.

Cette forme de relations fut critiquée par G. Flosse :

Actuellement, presque chaque mois des missionnaires partent pour aller demander de l’argent aux Français (il ne faut plus dire mendier…). Continuerons-nous encore comme cela ?

Comment pourrait-on dire alors que nous sommes adultes et que nous avons les destinées de notre pays entre nos mains, puisque la métropole continue à nous donner de l’argent nécessaire pour faire fonctionner le Territoire ? (48)

D’autres critiques furent formulées, par exemple par Alfred-René Grand qui y vit une départementalisation déguisée. F. Mitterrand dénonça un système qui ferait du gouvernement local un « perpétuel quémandeur de subsides » par ce biais et le rendrait moins autonome qu’auparavant (49).

La question nucléaire

Cette question touchait à la fois la Polynésie française et les divers États et Territoires océaniens (50). Elle empoisonnait les rapports entre la France, la Polynésie d’un côté et le reste de la région.

Dans les années 1970, l’opposition aux essais nucléaires a été forte en France. Des livres relatent cette époque. Le bataillon de la paix était composé d’un général (J de Bollardière, de députés socialistes (Ch. Josselin…), d’un prêtre (Ch. Avril), d’un pasteur (G. Richard-Molard), d’un homme de presse et ministre éphémère de VGE (J.J. Servan Schreiber) et d’un écologiste (B. Lalonde). (Fonds DM)

Sous G. Pompidou, tandis que la France continuait les essais, les responsables nationaux affirmaient l’absence de dommage « imputable aux essais français » (51). Ainsi, Michel Poniatowski, ministre de la Santé, déclara le 15 septembre 1973 :

Le taux de la radioactivité pour l’ensemble de la Polynésie reste dans les limites de fluctuation de la radioactivité naturelle… Il n’y a pas de modification de la fréquence des cancers ou de leucémies depuis dix ans.

Cependant, la pression internationale rendait de moins en moins supportable les essais aériens déjà interdits par le Traité de Moscou de 1963. De plus, l’ONU prépara le Traité de non-prolifération atomique (TNP) signé le 1er juillet 1968 et entré en vigueur le 5 mars 1970 (mais la France et la Chine ne les ratifièrent pas avant 1992). Le Traité impliquait un engagement de désarmement et son préambule incitait à l’arrêt de toutes les expériences et de la conception d’armes nucléaires et de leurs vecteurs.

La France, face aux critiques internationales, envisagea donc de trouver le moyen de procéder à des essais souterrains (d’abord en galeries comme au Sahara) dans un projet baptisé Trianon (52). En 1972, la DirCEN prit la décision de le faire en écartant d’abord les atolls de Moruroa et Fangataufa dont la géologie ne paraissait guère propice à de tels essais. Une étude déjà effectuée en 1965 à Moruroa semblait aller en ce sens (53). L’exemple américain ne semblait pas probant (il y aurait eu des fuites et de graves pollutions dans l’ouest américain).

Quand, en 1963, le transfert commença, des études sur la géologie des atolls furent menées, mais il semblait difficile de creuser des galeries dans la couronne récifale sans danger. Des puits devraient descendre à plus de 600 m sous le niveau du sol pour éviter l’instabilité du corail. La technique de puits profonds dans le récif jusqu’au basalte ne fut mise au point que plus tard et avec réticence.

Des projets resurgirent, comme celui des Kerguelen, mais trop coûteux et mal venu diplomatiquement. Des forages furent entrepris aux Marquises dans l’île inhabitée de Eiao qui s’avérèrent décevants (54).

LDT du 2 novembre 1973 rapporta que le directeur des essais, Claude Ayçoberry, annonça que les essais souterrains auraient bien lieu à Moruroa et Fangataufa « dont le sous-sol se prête parfaitement à de telles expériences ». Ce fut la technique de puits creusés dans la barrière récifale qui fut choisie.

La campagne électorale de 1974 n’apporta rien de bien nouveau puisque la décision de passer aux essais souterrains était prise. Cependant, les candidats ne négligèrent pas la question nucléaire. F. Mitterrand envisageait de procéder à un référendum qui consisterait à se prononcer sur le maintien du CEP en Polynésie, étant entendu que l’on procèderait à des tirs souterrains et, si la population le souhaitait, il faudrait chercher un autre site. Le candidat socialiste n’était plus hostile par principe à la dissuasion nucléaire. Les gaullistes locaux se divisèrent.

Jacques Chaban-Delmas avait le soutien de G. Flosse sous le prétexte qu’avec lui le CEP resterait en Polynésie. Toutefois, le candidat déclarait envisager la possibilité de passer aux essais souterrains et reconnaissait que les essais en Polynésie permettaient à la France d’être indépendante.

Par contre, des leaders politiques et syndicaux comme Charles Taufa et Frantz Vanizette apportèrent leur soutien à Valéry Giscard d’Estaing dont les positions dites « centristes » et « libérales » leur convenaient mieux. Pour eux, les essais nucléaires avaient apporté un « incontestable progrès économique et social » qui avait pu compenser les inconvénients. Ainsi, « la France devait continuer les essais indispensables… ». Toutefois, une certaine ambiguïté se dessinait sur l’avenir du CEP si VGE était élu. Son rapprochement avec Jean-Jacques Servan-Schreiber laissait planer un doute. Divers témoignages ont montré un président peu enthousiaste à l’égard du nucléaire. Il aurait dit : « tant que je serai président, on ne se servira jamais de cette saloperie ». Et même il renchérit : « je ne parviens pas à imaginer dans quelles conditions je devrais appuyer sur le bouton » (55).

Les résultats de l’élection révélèrent quelques surprises comme le vote des électeurs de l’atoll de Tureia. Dans cet atoll très touché par les retombées radioactives, 100 % des électeurs votèrent pour VGE.

Pourtant, il fit procéder encore à sept essais aériens dont le tristement néfaste Centaure. Il démit de ses fonctions de ministre JJSS qui s’opposait à la reprise des essais. Et il avait un Premier ministre fervent défenseur de la politique nucléaire… un certain Jacques Chirac. Reprenant les études du professeur Georges-Henri Soutou, J. Guisnel et B. Tertrais font valoir que le Président n’aurait pas eu la haute main sur les affaires nucléaires, sous-entendant que le Premier ministre négociait notamment des contrats dits « proliférants » et que son remplacement par Raymond Barre lui rendit la maîtrise des questions nucléaires. Toutefois, VGE se plia aux exigences de Washington pour éviter la prolifération nucléaire contre une aide américaine au programme nucléaire français.

À la fin du septennat éclata la crise des euromissiles dont F. Mitterrand aurait à traiter.

En ce qui concerne la Polynésie, sous le septennat se posa le problème de l’apport du CEP au Territoire (voir supra), notamment sous la forme du forfait.

Le Territoire prélevait en effet des taxes douanières sur les importations du CEP/CEA. Pour conserver le secret sur certaines des importations qui relevaient du secret Défense, un protocole d’accord n° 70-200 du 30 juin 1970 établissait un forfait que l’État verserait au Territoire. Le forfait avait aussi été établi en raison de l’activité en dents de scie du CEP. Il assurerait donc un minimum de ressources.

Alors que de 1970 à 1973, le forfait était de 350 millions de F CFP par an, il passa à 500 millions puis à 650 millions en 1976. Toutefois des conseillers estimaient que le CEP sous-estimait les importations. Après l’adoption du statut de 1977, Olivier Stirn précisa que le forfait serait indexé sur le coût de la vie. Il continua donc à être relevé. Il atteignit 1,7 milliard en 1979. Il dépassa les deux milliards en 1980 (56).

Les autonomistes traditionnels (autour de J. Teariki et de F. Sanford) qui avaient été jusque-là hostiles au CEP se firent plus discrets et les revendications furent reprises par les nouveaux partis indépendantistes (Ia Mana et Tavini).

Les relations avec les puissances de l’Océanie

Le Général ne souhaitait pas que les « étrangers » s’intéressent aux Territoires français d’Océanie et ne voulait tenir aucun compte des critiques néo-zélandaises et australiennes (57) et surtout américaines (58), sachant que les Américains espionnaient les essais français (59).

Au début des années soixante-dix, tandis que des pays de la région accédaient à l’indépendance (Fidji et Tonga en 1970), la dépendance des Territoires français paraissait anachronique. Le fait nucléaire amplifiait le rejet de la présence de la France (60). En 1973, les protestations internes à la Polynésie, soutenues par des personnalités métropolitaines se joignirent aux contestations venues des pays océaniens (61).

En effet, dans une atmosphère de contestation nouvelle, fut créé à Fidji, en 1970, un mouvement antinucléaire à forte connotation religieuse qui structurait peu à peu ces idées (62) : ATOM (Against Tests on Moruroa). Ses membres émanaient de l’Université de théologie protestante de Suva, de l’Université du Pacifique Sud et du Young Men’s Christian Association (YMCA) de Fidji. Cette organisation obtint rapidement le soutien officiel de la Conférence des Églises du Pacifique (63) et organisa la première conférence pour un Pacifique dénucléarisé en 1975.

La Nouvelle-Zélande fut particulièrement en pointe dans le combat antinucléaire et entreprit une série d’actions, en particulier entre 1972 et 1975 lorsque les travaillistes étaient au pouvoir :

faire condamner les expérimentations nucléaires françaises par l’ONU (64)

saisine de la Cour internationale de Justice (65)

projet de création d’une zone dénucléarisée avec le soutien officiel de la Conférence des Églises du Pacifique (66) en 1975.

Le président de la République put penser que le passage aux essais souterrains calmerait les protestations. Or, pour les pays océaniens, l’arme atomique n’était pas considérée comme un instrument de dissuasion, mais comme un instrument de destruction totale. Des thèmes unissant mythes religieux pré-chrétiens ou chrétiens et écologie ressurgirent. Dieu avait donné aux Océaniens des terres vierges. Les Français avaient pollué l’atmosphère, puis les entrailles de la terre à Moruroa et Fangataufa. C’était aller contre la volonté de Dieu qui entendait voir se maintenir la pureté des îles.

Le nucléaire n’était qu’un élément du désamour des pays océaniens envers la France. La question des séquelles du colonialisme (présentées comme telles) alimentait la rancœur.

En 1971, se tint la première conférence des pays du Forum du Pacifique Sud, institution au sein de laquelle les pays insulaires indépendants pouvaient débattre de leurs priorités en matière de politique de développement. Le Forum devint rapidement un instrument actif contre la France. Il contesta avec virulence les essais nucléaires en Polynésie et le « colonialisme » en Nouvelle-Calédonie. Il critiqua avec constance l’attitude, jugée arrogante, de la France sur ces deux points (67). Wellington et Canberra n’eurent aucune difficulté à orchestrer une symphonie anti-française sur une partition combinant la phobie du nucléaire, les sentiments religieux et l’anticolonialisme. La France était-elle devenue « l’ennemi numéro un du Pacifique Sud » comme le commente S. Mohamed-Gaillard ?

Toutefois, les visées soviétiques et chinoises sur la région amenèrent les deux grands pays océaniens à s’inquiéter de la radicalisation des mouvements indépendantistes et antinucléaires dans les Territoires français. Des ingérences cubaines et libyennes étaient redoutées (68). De même que plusieurs pays (Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Allemagne et Pays-Bas) apportaient des aides financières aux petits États insulaires, la France (hors des aides considérables apportées à ses possessions) s’engagea dans des aides bilatérales, par exemple avec Fidji, la PNG et Tonga. Quant à l’Europe, elle apporta des aides multilatérales aux nouveaux pays ACP entre 1975 et 1981.

Malgré ses interventions financières, la France était toujours considérée comme une intruse. Ainsi, les pays océaniens saluèrent-ils l’élection de F. Mitterrand, sans avoir pris conscience des évolutions qu’il avait opérées sur le nucléaire et la défense de l’Occident.

Conclusion

En 1981, le Président sortant est battu sur le plan national. Dans le Pacifique français, il triomphe. Il aurait confié à un de ses collaborateurs des propos qui ne visaient pas directement l’Océanie mais s’y appliquaient à coup sûr : « j’ai beaucoup aimé les Outre-Mer et ils me l’ont bien rendu » (69).

1 - Note de l’auteur : Le thème de cet article n’a pas été traité jusqu’ici en tant que tel. Toutefois, les TOM océaniens ont fait et font toujours l’objet d’études multiples et variées dans les sciences humaines sur des périodes longues. L’auteur a utilisé, outre ses travaux personnels, de nombreux ouvrages et articles. Tous ne pouvaient pas être cités.

Selon la tradition, les personnalités qui visitent la Polynésie reçoivent un surnom lors des manifestations en leur honneur. Selon Philippe Mazellier, VGE aurait reçu celui de Terioivaetura i Tefana i Ahurai, reprenant ainsi le titre d’un glorieux roi de Faa’a (in Tahiti autonome). Selon Patrick Poivre d’Arvor, la traduction serait « le prince qui a fendu les océans » parce qu’il serait venu dans le Pacifique et en particulier à Wallis que jamais encore un Président n’avait visité (Portail des Outre-Mer, 2 décembre 2020).

2 - La Constitution de 1958 ne prévoyant pas de statut de protectorat, il fallut choisir entre TOM et DOM. Après consultation de la population, un statut fut signé par le général de Gaulle le 29 juillet 1961. Voir Angleviel F., « Comment le fait migratoire transforma le protectorat en TOM », JS0, 2006, pp. 61-76.

3 - Le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, de 1982 à 1984, Jacques Roynette, pourtant nommé par un Gouvernement socialiste, fit cette étrange déclaration : « Nous avions heureusement, dans nos malheurs post-coloniaux, le moyen de nous consoler avec les Polynésiens de Wallis et Futuna ; eux, au moins, loin des tentations qui animaient cette région du monde, n’exprimaient guère le souci de se séparer de la mère patrie ». Roynette J., Le piège calédonien, L’Harmattan, 2008, p. 53. Toutefois, depuis quelques années, les dirigeants de Wallis et Futuna souhaitent des évolutions statutaires pour amoindrir le contrôle du représentant de l’État.

4 - Note à l’auteur, 19 juin 1995 et la thèse d’Allison Lotti, Le statut de 1961 à Wallis et Futuna : genèse de trois monarchies républicaines (1961-1991), Université de Bordeaux 3, 9 décembre 2008.

5 - Assemblée nationale, 20 décembre 1963.

6 - Colombani J-M., Double Calédonie, d’une utopie à l’autre, Denoël, 1999, p. 66.

7 - Regnault J-M., « Citoyen et/ou sujet dans les colonies : généralités et exemple des possessions françaises du Pacifique », in Identité, nationalité, citoyenneté outre-mer, 1999, diffusion La Documentation française, p. 153 à 170.

8 - Foccart J., Foccart parle, Fayard/Jeune Afrique, 1995, pp. 255-256.

9 - Le Borgne J., Nouvelle-Calédonie, 1945-1968, la confiance trahie, L’Harmattan, 2005, p. 521.

10 - Regnault J-M., « Gouverneurs du Pacifique (1958-1977) » in Audigier F., Lachaise B., Laurent S., Les gaullistes, hommes et réseaux, Paris, Nouveau monde éditions, 2013, p. 261 à 282.

11 - « Le Général était soucieux de tenir les étrangers à l’écart des gisements de nickel ». Il craignait qu’un gouvernement autonomistes n’introduisit des pays étrangers dans l’exploitation de la ressource. Foccart parle, vol. 1, 1995, pp. 255-256. D’où les lois dites « lois Billotte » de janvier 1969.

12 - Le Borgne J., op. cit.

13 - Kohler J-M., « Identité canaque et intégration coloniale », JSO, n° 92, 1991, pp. 47-51.

14 - Courrier de M. Levallois à l’auteur, 13 décembre 2009. Voir aussi le témoignage posthume de M. Levallois, De la Nouvelle-Calédonie à Kanaky. Au cœur d’une décolonisation inachevée, Vents d’ailleurs, 2018, 532 p.

15 - C’est ce qui ressort de l’examen de diverses archives et du témoignage de J. Montpezat. Argument repris à partir de 1980 par G. Flosse.

16 - Ouvrage publié par le Congrès de Nouvelle-Calédonie, 1885-2010, Du Conseil général au Congrès, 2011, p. 180.

17 - Lafleur J., L’assiégé, Plon, 2000, p. 32.

18 - Angleviel F., Brève histoire politique de la Nouvelle-Calédonie contemporaine (1945-2005), GRHOC, 2006, p. 136.

19 - Nous avons fait litière de cette rumeur dans l’ouvrage collectif : François Mitterrand et les territoires français du Pacifique (1981-1988) : mutations, drames et recompositions ; enjeux internationaux et franco-français, Les Indes Savantes, Paris, 2003, 584 p. Voir la cinquante-huitième proposition du candidat socialiste.

20 - Regnault J-M., Pouvanaa a Oopa et de Gaulle. La candeur et la grandeur, Papeete, Api Tahiti Éditions, 2016, 480 p. et Regnault J-M., « Gouverneurs du Pacifique (1958-1977) » (article cité, p. 268).

21 - Francis Sanford a attribué la défaite des autonomistes « au poids électoral que les militaires du CEP » représentent et à l’erreur tactique des autonomistes qui a consisté à partir séparés aux élections. (in « Le Bataillon de la Paix », p. 54).

22 - Angeli P., « Quelques souvenirs d’une mission en Polynésie française », JSO, n° 74-75, 1982.

23 - Elle est publiée au JORF du 13 juillet 1977 et au JOPF le 18 juillet suivant.

24 - P. Mazellier, Tahiti autonome, p. 138 à 146.

25 - Regnault J-M., Des partis et des hommes en Polynésie française, Here Ai’a, Ia Mana, Tireo, Tavini, Éditions Haere Pō no Tahiti, Papeete, 1995, 204 p. et Oscar Temaru, l’Océanie au cœur, Api Tahiti éditions, 2020, 400 p.

26 - Regnault J-M, Gaston Flosse, un Chirac des tropiques ? Api Tahiti éditions, 2020, 456 p.

G. Flosse obtint du RPR de pouvoir voter différemment du groupe gaulliste de l’Assemblée nationale dès lors que les intérêts de la Polynésie pouvaient l’exiger. Entendons par là qu’il ne fallait pas fâcher le pouvoir tant qu’il n’aurait pas fait adopter le nouveau statut.

27 - Voir par exemple son livre : Après l’indépendance, le Vanuatu, une démocratie dans le Pacifique, Aux lieux d’être, 2006, 192 p. Nous tirons de cet ouvrage les aspects chronologiques de la marche vers l’indépendance.

28 - « Autour de l’idée de souveraineté au Santo avant l’indépendance du Vanuatu : un discours nagriamel révélateur par Jimmy Stevens, in de Deckker P. et Lagayette P., États et pouvoirs dans les territoires français du Pacifique, L’Harmattan, 1987, pp. 149-157.

29 - Mohamed-Gaillard S., L’archipel de la puissance ? Éditions P.I.E. Peter Lang, 2010, pp. 81-85.

30 - Ibidem, p. 83.

31 - Ibidem, p. 97.

32 - Ibidem, p. 98.

33 - Levallois M., op. cit., p. 129.

34 - Al Wardi S., « La Polynésie française est-elle une colonie ? », Revue Outre-Mers, 2018/1, pp. 235-254.

35 - De l’aveu même de Francis Sanford dans son discours d’investiture du 7 juin 1977. Regnault J-M., Tahiti, malade de ses politiques, Les éditions de Tahiti, 2007, p. 76.

36 - Regnault J-M., Le nucléaire… op. cit. p. 177 (le témoignage « naïf » d’Anatila Bréaud).

37 - Cité par Angleviel F., op. cit., p. 136.

38 - Levallois M., op. cit., p. 118.

39 - Ibidem, p. 126.

40 - Livre du Congrès déjà cité, pp. 186-187.

41 - Ouvrage collectif coordonné par F. Angleviel, L’Histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 mots, Île de lumière, 1997, p. 96.

42 - Colombani J-M., op. cit., p. 125.

43 - Propos rapportés par Le Monde, 14 mai 1981.

44 - Levallois M., op. cit., p. 112.

45 - Encyclopédie de la Polynésie, vol. 9, p. 123.

46 - B. Poirine, Tahiti, stratégie pour l’après-nucléaire, L’Harmattan, 1996, p. 19.

47 - Moyrand A., Droit institutionnel de la Polynésie française, L’Harmattan, 2ème édition, 2012, p. 48.

48 - 7 mars 1980, interview de G. Flosse en tahitien à la télévision, par Ahiti Roomataroa.

49 - Regnault J-M., François Mitterrand… op. cit., p. 28.

50 - Nous avons traité cette question dans notre livre Le nucléaire en Océanie, collection Tu connais ?, Api Tahiti éditions, 2021, 212 p. Elle est ici résumée.

51 - Barrillot B. L’héritage de la bombe. Les faits, les personnels, les populations. Sahara, Polynésie (1960-2002), CDRPC, Lyon, 2002, p. 163.

52 - B. Dumortier, Les atolls de l’atome, Marines éditions, 1997, p. 108.

53 - Barrillot B., op. cit., p. 203.

54 - Jean-Louis Candelot (alors technicien au CEA à Mahina), a raconté son séjour de dix mois à Eiao d’août 1972 à juin 1973 (in C. Beslu, Tranche de vie à Moruroa, SEO et Le Motu, 2003, 2003, pp. 118 à 124) en vue d’étudier la structure de l’île. Les préparatifs de l’expédition laissaient supposer une opération de grande envergure et la presse s’interrogea… mais l’amiral Claverie prétendit qu’elle n’avait aucun rapport avec le CEP.

55 - Guisnel J. et Tertrais B., Le Président et la bombe, Jupiter à l’Élysée, Odile Jacob, 2016 pp. 85-102.

56 - Les chiffres avancés sont extraits du livre de Bernard Poirine, Tahiti : stratégie pour l’après-nucléaire, 1992, p. 22.

57 - L’opposition anglo-saxonne ne l’émut pas outre mesure :

Il ne faut pas attacher d’importance à ce que les Australiens ou Néo-Zélandais ragotent ou ne ragotent pas ! Qu’ils soient pour ou qu’ils soient contre, nous est complètement égal. […] Ce n’est rien. (25 novembre 1964).

Un ministre ayant fait remarquer au Général qu’il y avait en Nouvelle-Zélande des « associations remuantes » eut droit à cette réplique : « Ah ! Oui ! Des ligues de vieilles demoiselles ! » (même date).

Source : Peyrefitte A., C’était de Gaulle, vol 2, éditions de Fallois/Fayard, 1997.

58 - Mohamed-Gaillard S., op. cit., pp. 215-216.

59 - Regnault J-M., op. cit., p. 150.

60 - Ibidem, p. 134-135.

61 - Ibidem, op. cit., p. 184-185. Ce fut l’épisode du Bataillon de la Paix avec JJSS.

62 - De Deckker P., Regnault J-M., « La question nucléaire dans le Pacifique Sud. Travaillisme, syndicalisme et églises océaniennes dans les relations internationales », in Revue d’Histoire diplomatique, 2003, n° 1, p. 63 à 81.

63 - La Conférence des Églises du Pacifique (PCC) fut créée en 1966 par les protestants. La Conférence des Évêques du Pacifique y adhéra en 1976. La PCC a été une organisation très active contre les formes subsistantes de colonialisme et contre le nucléaire. Voir le témoignage de John Doom, in Regnault J-M., 2021, p. 156-157.

64 - Le 11 décembre 1975, l’Assemblée générale de l’ONU examina une résolution en ce sens, cosignée par la Nouvelle-Zélande, la Papouasie Nouvelle-Guinée et Fidji. Elle fut adoptée par 110 voix contre zéro et 20 abstentions (dont les États-Unis et l’URSS).

65 - La Cour ayant prononcé son arrêt après la renonciation française aux essais aériens, elle estima que la plainte déposée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande n’avait plus d’objet.

66 - La Conférence des Églises du Pacifique (PCC) fut créée en 1966 par les protestants. La Conférence des Évêques du Pacifique y adhéra en 1976. La PCC a été une organisation très active contre les formes subsistantes de colonialisme et contre le nucléaire. Voir le témoignage de John Doom, in Regnault J-M., op. cit., p. 156-157.

67 - Voir les premières tentatives de faire réinscrire la Nouvelle-Calédonie sur la liste onusienne des pays à décoloniser : Mohamed-Gaillard S., op. cit., pp. 339-342.

68 - Mohamed-Gaillard S., op. cit., pp. 223-302.

69 - Jean-Pierre Philibert dans Antilla-Martinique, 11 décembre 2020.

Commentaires