Le rugby, sport roi du Pacifique Sud

- 1 avr. 2025

- 17 min de lecture

par Teiki DUBOIS

Quelle est la place du rugby dans le Pacifique insulaire ?

Le 1er octobre 2011, les « Ikale Tahi » (Aigles de mer), surnom donné à l’équipe nationale des îles Tonga, battaient le XV de France (équipe nationale de la France) en Coupe du monde de rugby. Le match se déroulait à Wellington, capitale du pays au long nuage blanc (« Aotearoa »), mais surtout pays des redoutables All Blacks, l’équipe la plus populaire du monde. Ce jour-là, l’équipe Tongienne a signé sa plus belle victoire, mais aussi a rappelé à tous que le rugby est bien le sport n°1 des îles du Pacifique, le sport roi du Pacifique Sud.

Voici quelques chiffres pour étayer cette affirmation. Le petit État-Royaume de Tonga, 176 îles pour 107 000 habitants, venait de faire tomber la France, nation de 67 millions d’habitants. Si la différence démographique est abyssale, cela se confirme également avec le chiffre du nombre de licenciés pratiquant le rugby : 23 900 à Tonga contre 275 247 pour la France, soit un rapport de 1 pour 10…

Il s’agit ici de chiffres bruts, mais si on affine notre lecture et que l’on rapporte cela au nombre d’habitants, on peut alors mieux mesurer l’importance du rugby aux îles Tonga : 22 % de licenciés chez nos cousins polynésiens contre 0,4 % en métropole !

Cette situation n’est pas propre au Royaume de Tonga. Par exemple, les îles Fiji comptent 123 900* licenciés (sur 929 700 habitants) (chiffres de 2022), soit 13,3 % de la population. Les îles Samoa totalisent 21 232* licenciés sur 282 300 habitants (2002), 7,5 % de la population.

Si le nombre de licenciés est un indicateur de l’importance du rugby dans ces 3 îles du Pacifique, leurs résultats attestent également de l’importance de ce sport. Les « Ikale Tahi », tout comme les « Manu Samoa » (équipe nationale des Samoa) et les « Flying Fijians » (équipe nationale de Fiji) se sont qualifiés à 9 des 10 éditions de la Coupe du monde de rugby à XV.

Plus proche de nous encore, lors de la dernière édition (2023), les îles Fiji ont battu pour la première fois, depuis 1954, les Wallabies (équipe de rugby à XV de l’Australie, double vainqueur de la Coupe du Monde 1991 et 1999), les éliminant ainsi de la compétition.

Ces 3 nations figurent d’ailleurs dans le Top 20 mondial (Fiji 11e, Samoa 14e et Tonga 15e, 2023).

Au-delà du rugby à XV, une autre forme de rugby se développe, il s’agit du rugby à 7. C’est cette forme de Jeux qui est représentée aux Jeux olympiques depuis 2016, et dont les doubles premiers médaillés d’or sont… les Fiji ! Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Fijiens manquent de peu la passe de 3 en s’inclinant, en finale, face à l’équipe de France.

Cette forme de jeu (rugby à 7) organise aussi sa Coupe du monde, tous les 4 ans, dont les Fiji ont remporté 3 éditions sur 8, (3 autres pour la Nouvelle-Zélande) et un circuit mondial annuel depuis 1999, déjà remporté par les Fiji (4 fois), les Samoa (1 fois) (Nouvelle-Zélande 14 titres, Australie 1 titre et Afrique du Sud 4 titres).

L’ensemble de ces résultats démontrent que les îles du Pacifique occupent une place importante sur l’échiquier du Rugby mondial. Si, en plus, on y ajoute les résultats des « grandes » îles que sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande, on se rend alors compte de l’hégémonie des nations du Pacifique sur le rugby mondial.

Le rugby est le seul sport, parmi les sports mondiaux les plus populaires et les plus médiatiques, qui présente une si grande densité de pays du Pacifique parmi ses meilleures nations.

Il a également permis, pour beaucoup, de situer les Pays du Pacifique sur une carte du monde. En effet, il y a 30 ans, peu de personnes connaissaient l’existence des îles Samoa, alors qu’aujourd’hui, grâce à ses résultats en Coupe du Monde de rugby, les îles Samoa ont gagné une certaine visibilité, leur permettant même d’accroître le tourisme dans cet archipel polynésien.

Comment le rugby s’est-il implanté dans le Pacifique ?

Ce petit inventaire à la Prévert réalisé, intéressons-nous maintenant aux raisons qui ont permis d’installer le rugby comme sport roi du Pacifique insulaire.

En compilant un ensemble de récits et de faits relatés au travers de divers écrits, des institutions du rugby, mais aussi au travers des échanges et des témoignages partagés au fil du temps et des rencontres, voici un début d’explication.

Dans les temps anciens, les îles du Pacifique étaient souvent le théâtre de conflits tribaux et interinsulaires. Chaque chefferie possédait donc ses guerriers. Peu connue du grand public en Polynésie française, l’histoire du peuplement du Pacifique a mis en avant l’existence de plusieurs empires qui se sont succédé et affronté. L’empire « Tu’i Pulotu » aux îles Fiji, Tonga, Samoa, Wallis et Futuna, Tokelau (entre le IXe et le XIIIe siècle), l’empire « Tu’i Manua » aux îles Samoa (entre le Xe et XVIe siècle) qui s’étendait d’une partie des îles Fiji, aux îles Cook, Tonga, et l’empire des îles Tonga « Tu’i Tonga », entre le XIIIe et XVIe siècle s’était étendu, depuis Niue jusqu’aux îles Salomon, en passant par les Samoa, Uvéa et Futuna.

Dans chacun de ces empires, les guerriers étaient honorés et respectés non seulement pour leur force, leur courage et leur habileté au combat, mais également pour les valeurs fondamentales qui guidaient leur comportement, telles que la loyauté envers leur tribu, la solidarité et la détermination. Ces principes ont joué un rôle crucial dans la prospérité et l’expansion de ces empires.

Lorsque le rugby a été introduit dans les îles polynésiennes au début du XXe siècle par les missionnaires et les administrateurs coloniaux britanniques, il a rapidement offert un nouveau moyen d’exprimer et de valoriser ces valeurs. Le rugby s’est alors imposé comme une alternative à la tradition guerrière. La fierté des guerriers d’autrefois a ainsi pu évoluer pour former de redoutables joueurs de rugby, perpétuant l’esprit guerrier à travers ce nouveau sport.

Au-delà des compétences guerrières, physiques et combatives typiques des peuples du Pacifique, le rugby joue également un rôle essentiel dans l’équilibre des sociétés en pleine évolution et changement, en raison de la modernisation et de la mondialisation. Il offre une voie qui permet de canaliser l’énergie et les passions des jeunes en s’appuyant sur des valeurs de courage, de loyauté et de solidarité, nécessaires pour le succès collectif. Ces valeurs guerrières, qui étaient indispensables pour triompher lors des combats tribaux d’antan, trouvent désormais leur place sur le terrain de rugby. Les jeunes, jadis formés aux arts de la guerre pour défendre leur tribu, leur chefferie, deviennent aujourd’hui des joueurs qui se battent pour leur communauté et, par extension, pour leur pays.

Le rugby est également devenu un puissant catalyseur de cohésion sociale et de solidarité dans les sociétés insulaires, où les liens communautaires sont souvent très serrés. Ce sport constitue une plateforme idéale pour renforcer ces connexions. Les villages se mobilisent pour soutenir leurs équipes, et la nation tout entière se regroupe pour encourager son équipe nationale.

Au fil des décennies, le rugby est devenu bien plus qu’un simple sport dans les États insulaires du Pacifique ; il est devenu un moyen d’unir les populations, de célébrer l’héritage des guerriers en rivalisant avec les grandes nations du Monde ! Le rugby représente ainsi une source de fierté et un lien vital avec le monde extérieur pour toutes les communautés du Pacifique.

Autre symbole de ce lien entre passé guerrier et fierté contemporaine : le Haka qui est une démonstration de force, d’unité et de fierté d’une tribu. Il ne s’agit pas d’une simple danse. Jadis, le Haka était effectué par les tribus maori pour se donner du courage avant le combat. Au fil du temps, il a évolué. Il est également devenu un moyen d’honorer les invités lors des cérémonies et des célébrations.

Si le plus connu de tous est le « Ka Mate » des All Blacks, il faut savoir que les autres îles possèdent aussi leur propre danse guerrière. Les Fiji ont le « Cibi », les Tonga le « Kailao » et les Samoa le « Siva Tau ». Lorsque celui-ci est effectué avant chaque match, il fait vibrer l’esprit guerrier de tous et donne lieu à des moments d’extrêmes tensions quand les émotions prennent le dessus libérant ainsi une énergie positive qui pousse à se dépasser.

Aujourd’hui à chaque match impliquant une équipe du Pacifique, les spectateurs et téléspectateurs attendent le « Haka » pour lancer le match. Les nations du Pacifique ont réussi l’exploit de faire de cette danse traditionnelle une partie intégrante du match de rugby, alors même qu’elle n’existe dans aucune règle du jeu. Les législateurs du jeu ont donc dû faire une petite entorse au protocole d’avant match, uniquement pour les équipes du Pacifique ! L’intégration et l’assimilation de ce code culturel du Pacifique démontrent ainsi la relation exceptionnelle entre le rugby et les îles du Pacifique.

Au-delà de l’identité guerrière et culturelle, des peuples du Pacifique, il faut aussi comprendre que ce sport est complètement intégré dans la vie quotidienne de la société de plusieurs pays du Pacifique.

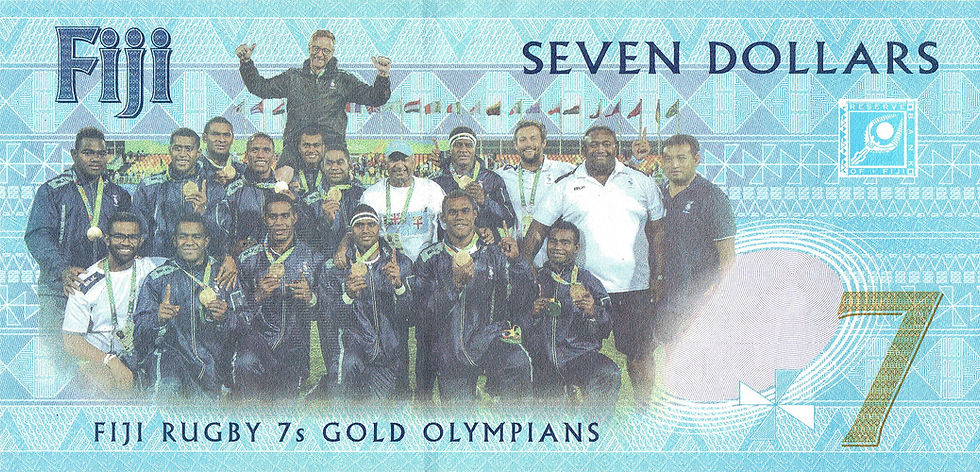

Prenons l’exemple de ce qui s’est passé après le premier titre de champion olympique obtenu par les Fidji (2016), qui témoigne d’ailleurs d’une véritable ferveur populaire. Le jour du retour des joueurs dans l’archipel a été décrété jour férié par le Premier ministre Bainimarama. Plus encore, en 2017, les Fiji ont mis en circulation un billet de 7 dollars à l’effigie de l’équipe de rugby à 7 pour rendre hommage à l’exploit réalisé ! Un autre billet de 7 dollars a été de nouveau édité, suite à la nouvelle médaille d’or de l’équipe fijienne aux jeux Olympiques de Tokyo. Celle-ci a d’ailleurs été couplée à la médaille de bronze gagnée par les Fijiana (équipe féminine des îles Fiji).

Puisque nous sommes sur les îles Fiji, faisons un petit focus sur l’entrée du tout jeune joueur ainsi que la pratique communautaire et familiale de ce sport dans l’archipel composé de 844 îles. Un jour, j’ai demandé à Franck Boivert, mon formateur pour World Rugby, ancien directeur technique national du rugby à Fiji, formateur de plus de 600 entraîneurs fijiens et qui y vit depuis 30 ans, comment les fijiens font-ils pour être aussi forts au niveau des appuis et de l’agilité. Il a rigolé et m’a expliqué que là-bas, le rugby est avant tout un jeu. Sur les plages, toute la communauté se retrouve pour jouer de nombreuses heures au rugby ou au « touch rugby » (forme de jeu sans contact physique), avec parfois des règles spécifiques. Si le ballon tombe une seule fois, il passe à l’adversaire (d’où l’importance donnée à l’agilité) et, en même temps, cela oblige le porteur et les joueurs alentours à être tout le temps en mouvement et en alerte. Ce qui est aujourd’hui une grande force du rugby fijien, avoir constamment des joueurs proches au soutien. Autre nécessité, les petits doivent maîtriser les changements d’appuis pour éviter de se faire attraper par des colosses beaucoup plus grands afin d’éviter des collisions qui risqueraient de leur laisser des traces… Ainsi, au-delà des prédispositions génétiques et de l’attitude guerrière, la manière d’y jouer, de façon ludique, influence fortement la maîtrise de gestes techniques alors que les athlètes sont en pleine croissance et en plein développement.

Plus récemment encore, lors d’un atelier sur le coaching au Stade de France, j’ai pu échanger avec Ben Ryan (entraîneur des Fijiens, médaillé d’or aux JO de Rio 2016) qui expliquait comment il a cherché à optimiser la préparation de ses joueurs avec les moyens dont il disposait dans l’archipel, loin de toutes les technologies qui entourent certaines équipes. Il a porté le message que les Fiji ont tout ce qu’il faut, sur place, pour se préparer. Avec des troncs de bananier, dans la boue, ou encore en gravissant régulièrement une énorme dune de sable, les joueurs sont liés les uns aux autres… Il a habitué ses joueurs à aller chercher au plus profond d’eux-mêmes les ressources physiques nécessaires, tout en les laissant louer le Seigneur par de superbes chants venant du plus profond de chacun d’eux. Il a apporté une certaine rigueur dans l’optimisation de la performance sans jamais chercher à détacher le joueur Fidjien de sa culture, de ses racines et de sa foi… Pour la petite histoire, en novembre 2023, l’équipe de France à 7, dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques, est venue s’entraîner aux îles Fiji, sur ces mêmes dunes, allant même jusqu’à répéter l’effort en compagnie des joueurs fidjiens. Les deux équipes se retrouvent 8 mois plus tard, en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec le résultat que l’on connait.

Alors même que l’équipe de France dispose d’un centre d’entraînement technique (Marcoussis) haut de gamme, c’est bien au cœur de l’océan Pacifique que ces joueurs sont venus partager un temps de préparation et certainement prendre un peu du « Mana » Pacifique… Bien sûr, la victoire finale ne se résume pas à cet épisode, mais peut-être que celui-ci a apporté un petit plus permettant la victoire finale de l’équipe de France ?

Le rugby est-il pratiqué de manière uniforme dans le Pacifique ?

À la lecture des résultats des compétitions internationales, on peut considérer le rugby comme le sport roi du Pacifique, mais lorsqu’on le regarde de plus près, on peut se rendre compte qu’il a des particularités et qu’il ne se pratique pas de la même façon partout dans le Pacifique. En effet, on peut distinguer une différence de jeu entre les joueurs polynésiens et les joueurs mélanésiens.

Les joueurs issus des îles polynésiennes sont en général plus grands, plus costauds et ont un style de jeu basé sur l’affrontement, le défi physique, alors que les joueurs mélanésiens ont un profil plus petit et moins massif et présentent ainsi un style de jeu basé plus sur l’évitement.

Si ces particularités peuvent faire clichés, elles sont pourtant bien remarquables lorsque toutes les équipes du Pacifique s’affrontent lors des Oceania à 7 de Rugby. Les Oceania à 7 sont une compétition régionale annuelle où chaque équipe nationale vient se mesurer aux équipes rivales sur du rugby à 7.

Toutefois, avec la structuration du travail de formation et de détection effectué au sein de chaque fédération, chaque année, les équipes sont de plus en plus homogènes en termes de style de jeu. Les morphotypes des équipes s’harmonisent ainsi de plus en plus, car les entraîneurs sélectionnent désormais des joueurs qui, en fonction du poste joué, présentent une morphologie précise (plus grand et costaud pour les avants, plus petit et vifs pour les arrières).

Malgré cette homogénéisation des profils et des morphologies, les compétitions interinsulaires restent dominées par les mêmes équipes, notamment les Fiji, les Samoa et les Tonga, ce qui n’empêche pas le rugby d’être considéré comme le sport n°1 dans plusieurs États du Pacifique. En se rendant sur place (îles Cook, Tokelau, Samoa américaine, Vanuatu…), on se rend compte que le rugby est bien le sport roi du Pacifique, malgré des organisations et des moyens différents dans chacune des îles.

Autre indicateur d’implantation du rugby dans de nombreux pays du Pacifique, son implantation dans le milieu scolaire. En effet, c’est au travers des écoles et des collèges que se déroule la formation et les compétitions pour les jeunes joueurs. Cette situation permet donc de renforcer la pratique et la passion du rugby dès le plus jeune âge.

Cette situation n’est toutefois pas une généralité pour l’ensemble des États du Pacifique, notamment ceux de Micronésie et du Pacifique francophone (on le verra plus loin.)

Aujourd’hui, le rugby à 7 et à XV est en perte de vitesse dans le Pacifique et voit revenir la concurrence d’autres sports, comme le football et son programme de développement qui apporte des millions aux fédérations qui y adhérent, mais aussi une autre forme de rugby, le rugby à 13, sport n°1 en Australie, qui commence à tisser sa toile dans le Pacifique. Par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sous forte influence australienne, le rugby à 13 y est aujourd’hui plus populaire que le rugby traditionnel.

Le rugby est-il plus qu’un sport ?

Au-delà de la tradition guerrière, il y a un autre aspect qui doit être pris en compte pour comprendre l’importance du rugby dans le Pacifique : il s’agit de l’aspect économique.

Plus qu’un caprice exotique, le joueur de rugby polynésien est recherché par de nombreuses équipes professionnelles pour la dimension qu’il peut apporter entre son impact physique et sa mentalité de guerrier.

Si d’autres Polynésiens avaient marqué les esprits des connaisseurs du rugby, il est important de comprendre que l’avènement de Jonah Lomu (1,95 m et 118 kg en 1995), joueur d’origine tongienne, dans la célèbre équipe des All Blacks à un poste habituellement réservé à des joueurs au profil plus fin et fluet, conjugué au début du rugby professionnel, marque un tournant pour les joueurs polynésiens.

Outre sa puissance, qui lui permettait de casser de nombreux plaquages, Jonah Lomu courait le 100 m en moins de 11 secondes. Avec lui, le joueur polynésien devenait indispensable pour le côté spectaculaire, mais aussi efficace. Au rugby à 7, un autre joueur du Pacifique a également brillé, il s’agit du magicien Waisale Serevi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de rugby à 7 de tous les temps.

Dès lors, les joueurs polynésiens deviennent recherchés. De nombreuses équipes professionnelles de Nouvelle-Zélande, d’Australie, mais aussi de France, d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande leur proposent des contrats. La Nouvelle-Zélande et l’Australie allant même plus loin en offrant des bourses à de nombreux jeunes talents du Pacifique pour rejoindre des collèges. Nombreux deviendront ensuite des joueurs professionnels dans les clubs néo-zélandais ou australiens.

Tous ces joueurs, devenus professionnels, participent également au développement économique de leur pays, car nombre d’entre eux financent une partie des dépenses de la famille au pays. Des dépenses allant des simples courses à la construction de grandes maisons dans les villages.

S’il y a une vingtaine d’années, seuls les meilleurs joueurs rejoignaient les plus grands clubs, aujourd’hui, plus d’un demi-millier de joueurs polynésiens jouent de manière professionnelle dans de nombreux clubs de 1ère, 2e, et même 3e division et plus uniquement dans les grands pays d’Europe du rugby, mais également en Espagne, en Roumanie, en Belgique, mais aussi au Japon, et même aux États-Unis. On estime aujourd’hui à 15 % (chiffre de Pacific Rugby Welfare) la part des joueurs du Pacifique dans les équipes professionnelles dans le monde.

Cette situation provoque donc une évolution dans les mentalités des familles polynésiennes. Les jeunes Polynésiens qui, bien souvent, ont un avenir d’insertion professionnelle limité dans leurs îles, se projettent, dès le plus jeune âge, dans cette ambition de devenir joueur professionnel afin de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ils mettent ainsi tout en œuvre pour arriver à atteindre leurs objectifs et les familles poussent également leurs enfants à réussir dans cette voie.

Si, bien souvent, dans un premier temps, les joueurs viennent seuls s’installer en Europe, ils sont par la suite rejoints par leur famille, parfois plus élargie. On peut presque parler d’un phénomène de migration inversée, tant le nombre d’individus concernés (le joueur et sa famille) s’accroît chaque année.

Si le rugby professionnel est vu comme un moyen d’insertion et de réussite, il est hélas faux de dire que c’est la réalité pour tous. Il existe de jeunes Polynésiens, venus en Europe pour faire carrière, qui n’arrivent pas à s’imposer dans leur club ou ne parviennent pas à signer de bons contrats, à cause parfois de pseudo-agents ou de dirigeants peu scrupuleux, ou encore à cause d’un éloignement familial ou d’un changement culturel mal vécu. Pour certains d’entre eux, la fin de carrière arrive parfois trop vite ou se termine mal, entre extrême pauvreté, solitude ou mauvaise intégration, et entraînant même parfois le pire (suicide).

C’est pour cette raison qu’en 2016, l’ancien joueur des « Manu Samoa », Dan Leo, crée l’association Pacific Rugby Welfare dont l’objectif, comme son nom l’indique, est d’apporter une aide sociale aux quelques 500 joueurs du Pacifique, professionnel ou semi-professionnel, qui sont en Europe. « En arrivant en Europe, beaucoup de joueurs se retrouvent totalement désœuvrés, coupés de leur communauté. » « Notre culture, dans les îles du Pacifique, repose sur des valeurs ancestrales : on s’appuie beaucoup sur notre famille, notre culture, notre église », détaille Dan Leo. « Si l’on est coupé de ces éléments, la vie peut être très dure ». L’isolement social peut être un élément très perturbant pour les îliens. « Nous nous sommes rendu compte que ces joueurs, mais aussi leurs familles, avaient besoin de soutien. »

Quel est la place du rugby dans le Pacifique francophone ?

Nous avons mentionné que le rugby est le sport roi du Pacifique, mais il est important de noter qu’il y a une distinction entre le Pacifique anglophone (anciennes colonies britanniques) où le rugby est le sport dominant et le Pacifique francophone (Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) où le rugby a connu une expansion beaucoup moins importante.

Quelles en seraient les causes ?

Parmi les principales raisons, nous pouvons souligner l’héritage colonial. Effectivement, si le rugby a été porté par les Britanniques dans tout le Pacifique, ce n’est pas le cas pour les trois territoires francophones où le football, le volley-ball ou encore le basket-ball ont été privilégiés, et plus largement, c’est une culture multisports qui a été privilégiée. Le rugby n’a donc pas été soutenu de la même manière par les institutions, les partenaires, mais aussi les médias. La place accordée au football et sa popularité sont d’ailleurs souvent bien supérieures à celle des autres sports dans les anciennes colonies françaises.

Alors que la fédération française de rugby a soutenu le développement du rugby dans les trois territoires du Pacifique entre les années 1970 et 1990, entrainant ainsi une certaine popularité de ce sport, avec un gros travail de diffusion dans le milieu scolaire. Cette situation s’est ensuite effritée dans le temps et plus encore en Polynésie française depuis que le comité du rugby de Polynésie française est devenu une fédération indépendante, la fédération tahitienne de rugby. Cette situation répond alors au tout nouveau statut d’autonomie qui fait du sport une compétence du pays depuis 1984. Cependant, ce n’est qu’en 1989, avec une délibération votée à l’assemblée de la Polynésie française (délibération n°88-53 AT, du 2 juin 1988) que tous les comités se voient obligés de se désengager des fédérations françaises pour s’affilier aux fédérations internationales. En d’autres termes, les nouvelles fédérations tahitiennes doivent se développer, se structurer et se conduire par elles-mêmes.

La Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna n’ayant pas le même statut au sein des outre-Mers, leurs comités sont restés affiliés à la fédération française et la place du rugby a ainsi pris des trajectoires différentes entre les trois territoires francophones. La Fédération française a poursuivi son travail de formation de cadres et de joueurs dès le plus jeune âge et les clubs métropolitains ont mis en place des partenariats avec les clubs locaux. De nombreux joueurs wallisiens et calédoniens ont ainsi pu bénéficier de cette formation et des passerelles existantes pour faire carrière en France. Aujourd’hui, plusieurs joueurs originaires de Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie évolue au plus haut niveau avec le XV de France (à l’exemple de Peato MAUVAKA ou Yoram MOEFANA…).

Le rugby, quant à lui, a continué d’exister en Polynésie française, mais sans pour autant accroître son nombre de licenciés et régressant même sur sa diffusion dans le milieu scolaire. La responsabilité incombe à une fédération désormais autonome qui manque de cadres et dont la priorité n’a pas toujours été le développement chez les jeunes. Ce n’est que depuis les années 2010 que les écoles de rugby ont (re)commencé à se restructurer puis, avec la création de la nouvelle fédération polynésienne de rugby (2015), que le travail de développement et scolaire s’est intensifié.

Depuis 2005 et 2006, le nombre de Tahitiens qui rejoignent des clubs métropolitains (semi-professionnels ou amateurs) ne cesse de croître, mais très peu d’entre eux évoluent au plus haut niveau professionnel et seul Teiva Jacquelain a réussi à atteindre les équipes de France (Équipe de France à 7).

En Polynésie française, on peut aussi constater que le rugby n’est pas un sport considéré comme majeur et prioritaire dans l’attribution des subventions ou encore la mise à disposition des infrastructures par les autorités politiques du pays qui priorisent les sports rapportant le plus de médailles aux Jeux du Pacifique. Une compétition dans laquelle la médaille du rugby est difficilement atteignable aujourd’hui, eu égard au niveau des adversaires rencontrés qui font partie du gratin mondial. On peut toutefois regretter cette situation, car le joueur Tahitien présente des qualités, à l’instar de ses cousins du Pacifique, qui sont recherchés par les clubs professionnels ou semi-professionnels. Ce n’est pas faute d’essayer de convaincre le politique que le rugby est un des rares sports en Polynésie qui peut offrir des perspectives d’insertion sociale et professionnelle. Cela est d’autant plus important aujourd’hui que nos politiques doivent faire face à une véritable problématique qui est justement le manque de perspectives concernant l’insertion sociale et professionnelle de notre jeunesse.

Conclusion

Nous avons tenté de démontrer qu’en valorisant les aptitudes physiques et en canalisant les traditions guerrières, le rugby s’est parfaitement intégré dans les cultures et sociétés du Pacifique jusqu’à en devenir le sport Roi.

Sans vouloir offenser les autres disciplines sportives, c’est bien le rugby à 7 qui est la seule dont les performances mesurées sur le terrain, lors des Jeux du Pacifique ou encore des Oceania (compétitions entre nations du Pacifique) correspondent au très haut niveau mondial. Les Fiji, les Samoa et les Tonga, qui trustent toutes les médailles du rugby aux Jeux du Pacifique depuis plus de 20 ans, sont dans le TOP 15 mondial. Existe-t-il d’ailleurs un autre sport aux résultats et au plateau aussi relevés dans le Pacifique ?

Lorsqu’on annonce que 15 % des effectifs professionnels de rugby dans le monde (chiffres de Pacific Welfare) sont d’origine du Pacifique, ce chiffre, lorsqu’on le rapporte aux populations autochtones, démontre l’importance de ce sport qui propose des perspectives d’insertion importantes.

Nous pouvons toutefois nuancer ce propos en excluant de cet état de fait le Pacifique francophone, avec encore des sous-nuances. Si Wallis et la Nouvelle-Calédonie ne rayonnent pas par leur résultat en tant qu’équipe, elles ont toutefois bien développé la filière de la formation pour avoir aujourd’hui de nombreux joueurs évoluant dans le rugby professionnel (surtout en métropole) avec des têtes d’affiche bien implantées en équipe de France. Celles-ci permettent de renforcer la place de ce sport dans ces territoires.

Concernant la Polynésie française, le rugby est bien loin du Va’a, du football ou encore du volley-ball qui sont les sports bien plus populaires, mais la nouvelle fédération fait actuellement un gros travail de développement, notamment dans le milieu scolaire avec l’ouverture de la première Classe à horaires aménagés rugby (CHAR) puis des classes à options rugby avec comme objectif de séduire de nouveaux publics.

Aujourd’hui, la Fédération polynésienne de rugby fait partie des quelques fédérations qui ont intégré le Centre de performance polynésien (CPP) avec une promotion de 12 jeunes. Tout ce travail, encore invisible aux yeux du grand public, est pourtant essentiel à l’émergence d’une nouvelle génération de joueurs qui pourront peut-être faire rêver les jeunes générations et en pousser le plus grand nombre vers la pratique de cette discipline jusqu’au plus haut niveau. C’est tout le mal que l’on puisse souhaiter pour ce sport pourtant roi du Pacifique…

*source : world rugby

Commentaires