Le sourire de l’Aborigène Le tatouage féminin aïnou : tradition ou résistance à la japonité ? Un mot sur les Aïnous et leur statut au Japon

- bureau Nahei

- 1 avr.

- 10 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 3 jours

par Rémy VALAT

Nous connaissions les textes du jeune anthropologue et historien André Leroi-Gourhan (1911-1986) sur les Aïnous. En 1936, en effet, le Ministère des Affaires Étrangères du Japon, par l’intermédiaire de la Société pour les Relations Culturelles Internationales, invitait pour la première fois deux étudiants français à poursuivre pendant deux années leurs recherches sur le sol japonais. Quoique n’étant pas alors particulièrement orienté vers l’ethnographie du Japon, mais adonné à un travail général sur les côtes septentrionales du Pacifique, Leroi-Gourhan eut l’honneur d’être désigné et quitta la France avec sa femme au début de 1937, restant au Japon jusqu’au milieu de 1939, deux années de travaux de terrain restés à ce jour inédits mais réédités en 2004 à titre posthume chez l’éditeur Jérôme Million sous le titre Pages oubliées sur le Japon. Ce sont autant de précieux témoignages pour mieux comprendre la profonde originalité de sa démarche intellectuelle, mais aussi un éclairage de première importance sur le Japon, ce pays et ce peuple qui restent toujours du point de vue ethnographique si méconnus et lointain. L’article qui suit de l’historien Rémy Valat qui réside aujourd’hui au Japon dresse ici un petit historique du tatouage depuis la période Jômon, car c’est de là que part la pratique. L’article tombe à point nommé au moment de la sortie japonaise en film adapté du célèbre manga Golden Kamui, où il est question des Aïnous et de leurs tatouages si insolites.

Michel L’HOMME

Un mot sur les Aïnous et leur statut au Japon

L’ancienne pratique du tatouage pratiquée par les Aïnous du Nord du Japon s’insère dans un cadre historique et culturel opposant les communautés agraires japonaises aux descendants des populations de chasseurs-cueilleurs de la protohistoire. Deux modes de vie inconciliables ayant conduit à la quasi-dispartion de ces derniers : les Aïnous.

Cette tragédie est masquée par le discours contemporain des élites japonaises qui considèrent leur peuple, parce qu’insulaire, comme ethniquement et culturellement homogène ; un discours oublieux de l’histoire et des politiques d’assimilation forcées de populations périphériques (les habitants des îles Ryûkyû – l’actuelle préfecture d’Okinawa – et les Aïnous) ou réduites au travail forcé (les Coréens). D’autres minorités sont le résultat des migrations internationales contemporaines et de divisions culturelles au sein de la société, telles les individus (et leurs collatéraux) exerçant des métiers jugés « impurs » d’un point de vue religieux (les métiers en relation avec le sang et la mort), les membres de la mafia japonaise (les yakuzas), et jusqu’à récemment encore les victimes des bombardements atomiques.

Concernant les Aïnous, leur origine remonterait au mésolithique japonais (la période Jômon), mais cette question demeure sans réponse certaine. La culture Jômon (11 000 ans à 1 000 ans avant le présent) a été progressivement subjuguée par des migrants venus de la péninsule coréenne, importateurs de technologies (riziculture et métallurgie) et de traits culturels inédits sur l’archipel. Ces immigrés par leur métissage avec les chasseurs-cueilleurs locaux figurent parmi les ancêtres des Japonais contemporains. Les populations constitutives de la culture ainoue étaient implantées dans la zone septentrionale insulaire de Hokkaidô, de Tôhoku, des Kouriles, de Sakhaline, du sud de la péninsule du Kamtchakta et de la vallée de l’Amour, ces dernières se sont amalgamées avec les chasseurs-cueilleurs repoussés vers le nord par les populations agraires japonaises.

Au XVIIIe siècle, en réponse à l’expansionnisme russe dans la région, le gouvernement japonais mit un terme à la résistance des Aïnous et entame une politique d’assimilation forcée. Au XIXe siècle, en imitation du modèle nord-américain à l’endroit des Amérindiens, l’île de Hokkaidô est annexée à l’Empire, les populations déplacées dans des réserves et les indigènes soumis à un statut particulier (celui d’ « anciens aborigènes ») visant à mettre un terme à leur particularisme par un alignement sur les usages japonais ; la pratique du tatouage est à partir de ce moment interdite (1872).

Les origines et l’évolution du tatouement dans l’archipel du Japon

Un faisceau d’indices convergents attestent de la pratique du tatouage dans l’archipel du Japon dès le mésolithique. Au cours de cette période, les découvertes archéologiques ont permis de constater une appétence de ces peuples pour les marques corporelles volontaires et irréversibles, indubitables signes distinctifs de l’individu. L’extraction de dents, par exemple, était une pratique courante de la période du Jômon final sur l’ensemble de la façade maritime est-asiatique, en Chine, en Corée et au Japon. Sur l’archipel, l’examen d’ossements retrouvés dans les tombes a permis de constater que s’étaient généralement les canines supérieures et/ou inférieures qui étaient arrachées, parfois les deux incisives inférieures (moitié sud de l’archipel). Nous ignorons la signification de ces ablations qui auraient été pratiquées in vivo, l’hypothèse la plus couramment retenue serait la corrélation avec des rites de passage et/ou la volonté de se distinguer radicalement des personnes étrangères au clan. Les sources consultées pour cet article ne me permettent pas de préciser le genre des personnes ayant subi ces ablations (homme et femmes ? hommes ou femmes ?). Notons qu’une pratique approchante, une forme de résurgence de la pratique, s’est développée sur le territoire japonais entre la période de Heian et 1873 : les femmes mariées de toutes les couches sociales devaient se raser les sourcils et se teindre les dents en noir. La teinture se faisait à l’aide de fer oxydé dans du vinaigre et de la poudre d’aconit.

Concernant plus particulièrement les tatouages, les artefacts de la période jômon, en particulier les masques et les statuettes (dôgu) paraissent en donner la preuve. Ces statuettes sont généralement ornées, en particulier le visage, dont le pourtour de la bouche et/ou des yeux sont piquetés. L’archéologie confirme la pérennité de cette pratique pour les périodes ultérieures, grâce aux statuettes des périodes Yayoi (1er millénaire avant J.C-IIIe siècle après J.C) et Kôfun (IVe-VIe siècle ap. J.C) et, pour la période kôfun uniquement, les haniwa (offrandes en terre cuite déposées autour des tumuli funéraires, dont les représentations humaines sont parfois porteuses de marques sur le visage).

Extérieurement à l’archipel nippon, une source littéraire chinoise, le Gishi Wajin-den (daté de 297 av. J.C) mentionne le tatouage, parmi les traits culturels des ancêtres des Japonais (les Wa) et souligne qu’il s’agissait alors d’un phénomène uniquement masculin, avec une finalité superstitieuse de protection, puis esthétique et que celui-ci aurait été pratiqué sur un hémisphère du corps (à gauche ou à droite) :

« Les hommes, grands ou petits, ont tous le visage et le corps tatoués […]. Pour les Wo (en japonais : Wa) qui vivent près de l’eau et qui aiment s’y plonger pour pêcher des poissons et d’autres bestioles, ils se tatouaient le corps afin de se protéger des gros poissons et de tous les animaux aquatiques. Par la suite, cela est devenu décoratif. Les tatouages sont différents selon les royaumes. Ils se font soit à droite, soit à gauche. Ils sont de grande ou de petite taille. Ils sont différents selon le rang des individus » (Gishi Wajin-den, traduction Laurence Caillet, in Harmut O. Rotermund (dir), Religions, croyances et traditions populaires du Japon, Maisonneuve et Larose, 2000).

Les annales du Japon, le Nihon Shoki (dont la rédaction prit fin en 720 ap. J.C), font également apparaître l’apparition du tatouage, comme une marque infamante appliquée sur le front des criminels, coutume juridique qui sera ensuite abandonnée pour être reprise pendant la période d’Edo (1600-1868).

Globalement, et ceci depuis les temps anciens, le tatouage appartient à trois domaines superposables : l’ornement corporel (bunshin), rituel (horimono) et discriminatoire (irezumi). Ainsi, au Japon, il était (et reste) une pratique déconsidérée, un marqueur de l’appartenance à la marge de la société... Pendant la période d’Edo, ils furent à nouveau l’apanage des condamnés, des prostituées (démarche délibérée pour souligner leur statut et parfois leur attachement à un ou plusieurs clients particuliers), des acteurs de kabuki (théâtre populaire japonais) et des membres du crime organisé, les célèbres yakuzas, qui usaient de ce procédé pour camoufler par une surimpression, les tatouages effectués après leur condamnation.

Pendant la Restauration Meiji, le tatouage des condamnés par les pouvoirs publics et le tatouage individuel pour des motifs esthétiques sont interdits, et les personnes tatouées antérieurement à cette décision étaient tenues de se soumettre à un recensement : de fait le tatouement entra dans la clandestinité. Néanmoins, la mode se diffuse dans la société, en particulier dans la corporation des tireurs de pousse-pousse et perdura chez les yakuzas.

Actuellement, l’accès aux bains publics sont interdits aux personnes tatouées, même si dans la pratique, la restriction se mue en tolérance selon les établissements.

Le tatouage féminin dans l’ancienne tradition aïnoue

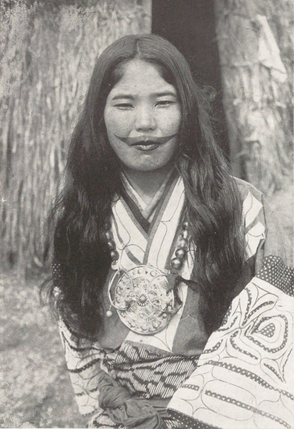

Chez les Aïnous, le tatouage, appelé An-Chik, était encore pratiqué au siècle dernier par les populations aïnous du Hôkkaidô, et seules les femmes l’étaient. La dernière Aïnoue a avoir subie ce traitement s’est éteinte en 1998.

Jadis, les marques s’ajoutaient au fil des années (généralement entre 3 et 17 ans, âge où la jeune fille est candidate au mariage). Dès l’âge de trois ans la fillette subissait son premier tatouage : un point sous le nez, puis vers six-sept ans, les points ont évolué vers le demi-cercle. Ensuite un ajout est fait chaque année, mais c’est à l’approche du mariage que l’ensemble du dessin était terminé, avec les deux pointes allant de la joue vers les oreilles. Il était fréquent que l’époux termine lui-même le motif.

L’opération était particulièrement douloureuse, en particulier les scarifications faites dans la région au-dessus des lèvres. Les jeunes femmes ne pouvant pas supporter les opérations limitaient l’ornementation à la partie supérieure de la bouche avec un motif d’une surface moins importante sous celle-ci. Le tatouage se faisait par une série d’incisions, pratiquées, comme au mésolithique avec la pointe d’un couteau en obsidienne, puis celles-ci étaient frottées avec de la cendre de bouleau ou de la suie jusqu’à ce que la peau en garde la marque indélébile. La couleur du tatouage était un ensemble de nuances de bleu (couleur très prisée des Aïnous) et de noir.

D’une manière générale, c’était la partie publique (visible lorsque la personne est vêtue) qui est tatouée. Outre, le visage se sont les avant-bras et les mains qui sont ainsi ornés, mais les membres le sont toujours par des motifs géométriques se limitant parfois à quelques lignes parallèles avec un ou deux losanges sur la main, gagnant parfois les doigts et leurs interstices. Il n’est pas à exclure que les parties non-visibles, privées pourrions-nous dire, étaient également marquées.

Ces dessins étaient des marqueurs sociaux, ils indiquaient le statut de la femme, disponibilité ou non pour le mariage, le nombre d’enfants, mais vraisemblablement aussi une dimension religieuse. Le tatouage féminin se voulait probablement une représentation humaine des attributs de divinités vénérées par les Aïnous : il est troublant de constater une similarité-continuité entre les figurines de la période Jômon (qui représentaient possiblement des divinités), le design des habits féminins aïnous et l’importance accordée à l’ornementation du pourtour de la bouche. Enfin, autre indice de l’importance religieuse donnée à ce signes d’appartenance, la femme non-tatouée était exclue ou mal venue lors des célébrations collectives.

Une possible évolution sémantique vers une forme de résistance à la japonité

Femmes aïnoues tatouées et vêtues de leur tenue traditionnelle, elle-même ornée de motifs symboliques et religieux, généralement portée lors de journées particulières, les festins ou les cérémonies.

Il est certain en revanche que le statut particulier des Aïnous, soumis à une sévère politique d’assimilation de la part du gouvernement japonais, a fait évoluer la portée et la signification de ces tatouages, toujours pratiqués malgré l’interdiction officielle.

Lors de leur séjour au Japon, Arlette et André Leroi-Gourhan, se sont rendus auprès d’un groupe d’Aïnous n’ayant pas encore été assimilés (été 1938), pour y effectuer une enquête ethno-anthropologique. Pour eux, ces « femmes à moustache » étaient, selon eux, un révélateur de l’inconscient collectif, une mise en avant de la mentalité patriarcale : le « sourire » ou la « moustache » de la femme mariée signifierait que « les mains de l’épousée ne travailleront plus et aucune paroles ne sortiront de sa bouche ». Dans la pratique, les Aïnous, mais aussi les métisses étaient tatouées : il était la règle que les femmes étrangères qui intégraient les communautés (par rapts de femmes ou adoptions d’enfants japonais) devaient impérativement l’être. Au début du XXe siècle, les mœurs changent (sous le poids de la réglementation nippone), le marquage n’est plus irréversible ; les femmes métisses (d’origine japonaise) se peignent le visage lors de la visite de touristes : la dimension folklorique ayant pris le pas sur la tradition.

Néanmoins, il s’agissait, selon moi, d’un signe identitaire fort. Outre, la peinture corporelle, les Japonais abhorrent l’excès de pilosité, la leur (comme celle des populations asiatiques en général) étant moins fournis. Les estampes japonaises de l’époque moderne sont peu avenantes à l’endroit des hommes et des femmes aïnous, ces dernières sont représentées les sourcils et les cheveux abondants et en broussailles, sur un modèle esthétique rappelant celui des « oni », les « monstres » japonais. Il est probable que le tatouage pratiqué autour de la bouche souligna doublement la volonté d’appartenance à la culture aïnoue à la fois par le tatouage en soi et plus tardivement par le choix du motif, une barbe stylisée (ou un sourire).

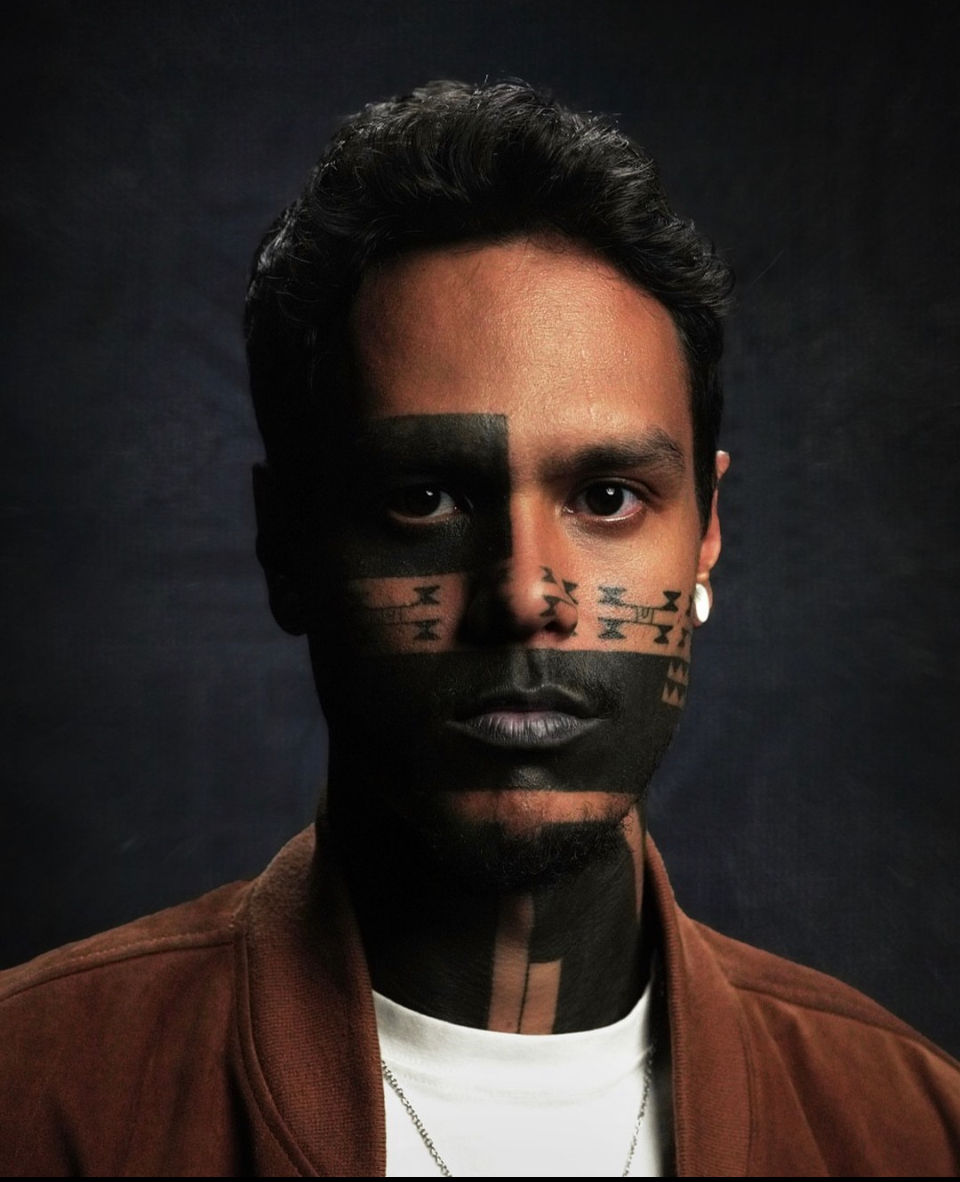

Cette démarche est commune aux peuples victimes de discriminations, ceux-ci s’appropriant les caractères péjoratifs que leur attribue la classe dominante. Dès la période de transition agricole, les Wa (ancêtres de Japonais) qualifiaient les chasseurs-cueilleurs d’ « araignées de terre » (tsuchi-gumo), parce que velus et vivant dans des maisons semi-enterrées (ce modèle d’habitant perdurera jusqu’au XIXe siècle chez les Aïnous). Ainsi, pilosité et tatouage marqua progressivement et très tôt, le clivage entre civilisation et barbarie, un centre civilisé (l’île de Honshu) et une périphérie arriérée (l’île septentrionale de Hokkaïdô). Un clivage entre Japonais agriculteurs, urbains, emprégnés de culture chinoise et bouddhique et les descendants des chasseurs-cueilleurs de la protohistoire (les cultures Jômon, épi-Jômon, puis Aïnoue).

De nos jours, les tatouages ont disparus des visages des descendantes de populations aïnous, cela tient certes à la politique forcée d’abandon de cette pratique, mais aussi, sous l’influence d’un monde moderne et mondialisé, d’un changement de goût esthétique.

Kanazawa, 5 mai 2024.

Comments