Rencontres en héritage - Centenaire de Victor Segalen et art visuels polynésiens

- bureau Nahei

- 1 avr. 2023

- 7 min de lecture

(Brest 2019)

par Jean-Daniel Tokainiua DEVATINE

Suite aux échanges et rencontres amorcées dès 2017 et en 2018 au Centre des Métiers d’art de la Polynésie française avec Madame Géraldine Le Roux, anthropologue et enseignant-chercheure à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), puis par correspondances avec M. Mohammed Saki, doyen de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l’UBO et Mme Marie-Armelle Barbier, respectivement président et vice-présidente de l’association « Segalen de Brest » ont invité les enseignants artistes de l’établissement polynésien, dirigé par M. Viri Taimana, à présenter une exposition d’arts visuels dans la salle d’exposition Les Abords, au sein de la faculté.

Cette invitation est intervenue à l’occasion des manifestations du centenaire de la mort de Victor Segalen, patronyme de la faculté de Lettres et Sciences humaines de l’UBO, organisées tout au long de l’année 2019. L’exposition représentait l’un des temps fort du croisement de regards et de points de vue mis en place par l’association brestoise.

Trois moments ont été organisés avec différents publics afin d’échanger sur les processus de création, les places et les rôles des artistes, la fonction des œuvres artistiques dans les sociétés, et ainsi favoriser un partage d’expériences et d’analyses.

Une table ronde a été organisée à la bibliothèque universitaire de l’Université pour des échanges croisés mêlant littérature, arts visuels, perspectives historiques et actuelles, expériences bretonnes, tahitiennes, autres…, parcours personnels et initiatives sociétales.

L’exposition intitulée MAEVA a été ouverte au public du 06 au 19 décembre 2019 avec l’envoi d’une délégation de 3 artistes : Hihirau Vaitoare, Norbert Vana’a et Jean-Daniel Tokainiua Devatine. Ces derniers ont été rejoints par Orama Nigou, ancienne étudiante du CMA, alors étudiante en DNMADE depuis 2018, pour une partie des quelques semaines que dura cette résidence artistique.

La délégation tahitienne a enfin été invitée à la cérémonie en l’honneur de Victor Segalen qui s’est déroulée autour de sa stèle, face à la rade.

Être à Brest à l’occasion des manifestations liées au 100e anniversaire de la disparition de Victor Segalen fut une expérience très intéressante permettant de découvrir l’hommage qui était rendu à cet enfant du pays et l’impact de son œuvre, de sa vie, aussi riche que trop brève, sur ses contemporains et sur son milieu d’origine à savoir sa famille, la ville de Brest, la Marine, les médecins de Marine, les universitaires. Il a été rappelé les qualités d’un homme curieux, généreux, secret et en avance sur son temps.

Bien que conçue sans lien directe avec des éléments précis de l’œuvre de Segalen l’exposition MAEVA fut présentée en tant qu’une réponse possible au roman Les Immémoriaux dont l’histoire prend place en Océanie et notamment à Tahiti. Cet ouvrage fut l’une des fortes expériences littéraires de nombreux Polynésiens s’intéressant aux dimensions sociales et culturelles de leurs sociétés au 18e siècle.

Il s’agissait en quelque sorte de faire état de la suite dans le réel du parcours de Teri’i, héros tragique du roman, de son Odyssée à travers le temps et l’espace océanien et que Victor Segalen ne pouvait avoir imaginé. L’exposition était le prétexte permettant de faire le voyage inverse, de Tahiti à Brest, dans son « Bout du monde » et d’affirmer l’existence d’une d’expression culturelle contemporaine qu’exploraient les « héritiers » de Teri’i. Ces « héritiers », au sens de personnes marqués par le destin de personnage de Teri’i, n’ont pas tout oublié, ils n’ont pas qu’oublié, ni renié ! Ils s’adaptent, transforment, recréent et racontent !

La tentative de rendre compte de manière concise des œuvres exposées ne peut ici rendre pleinement justice aux talents et qualités techniques et artistiques de leurs auteurs, ni aux idées et subtilités ayant présidées à la réalisation des œuvres. Cependant, ne pas en rendre compte ne serait-il pas pire ?

Les œuvres de Heiata Aka, Tevaite Rey et Roger Tetuira font état de l’inscription dans des matériaux variés d’une maîtrise technique et d’un langage visuel à la fois en continuité et en rupture avec un état antérieur des sociétés océaniennes en constante évolution.

Flora Aurima Devatine, à travers la production d’images réalisées à partir de bris de verre collectés une fois que ces derniers aient été roulés et polis par les vagues sur le rivage, des hu’ahu’a – « tout petit », « minuscule », « particules », « grains de sable », « atome », « jeunes enfants » (1) – indique l’intérêt qu’elle porte aux petites choses. Sa démarche à propos de ces éléments dont peu de personnes se soucient souligne sa qualité de fine observatrice de la société tahitienne.

Jean-Daniel Tokainiua Devatine présente une vidéo sur un espace convoité à Tahiti que ses habitants étaient contraints de quitter afin d’être relogés dans des espaces dépourvus d’accès à la mer et de surfaces cultivables, menaçants de fait leurs modes d’existence et de subsistance et leur reproduction par la jeune génération. Depuis, les habitants ont été déplacés et l’accès n’est plus permis. Des travaux de remblais sont en cours de réalisation et des sources d’eau douce, alimentant jadis des cultures vivrières, sont désormais ensevelies.

Hihirau Vaitoare réalise des œuvres dans la sphère du graphisme océanien, l’édition, la trace et la ligature par le biais de gravures sur des bouées en verre autrefois utilisées pour la pêche et des impressions au moyen de vernis sélectifs.

Orama Nigou et Karine Taimana proposent des travaux à partir de tapa et de textiles mêlant traditions, réappropriation, valorisation, création et sensibilité. Karine y ajoute une dimension photographique très personnelle.

Maronui Taimana fixe des scènes quotidiennes et des moments vécus dans l’archipel des Tuamotu, lieu d’origine et de vie de sa famille, dans lesquelles coexistent tradition et modernité.

Les œuvres en peinture et en sculpture de Viri Taimana représentent des métaphores de situations ubuesques dans les domaines environnemental, politique et social dans laquelle la Polynésie évolue, souvent silencieuse.

Au travers d’œuvres intimes, tressées, assemblées et photographiées, Vaihere Taura’a expérimente un dialogue entre les déchets naturels et déchets industriels et exprime une conscience grandissante des changements environnementaux impactant les savoir-faire, les biens culturels et leurs usages dans la société.

Enfin, les œuvres de Norbert Vana’a naissent de la tension ressentie par ce dernier d’une part pour la littérature et d’autre part pour les arts visuels. Il en ressort une production originale et singulière, fruit d’une alchimie graphique et scripturale.

L’exposition MAEVA, les discussions et échanges menés ont permis de faire état d’interrogations, de projections de membres de la société tahitienne qui ont poursuivi le voyage de leurs ancêtres à travers le temps et l’espace, mais aussi dans de nombreux domaines, parmi lesquels ceux des idées, ceux de la recherche en arts plastiques, ceux de l’histoire, ceux de la sociologie, ceux de la philosophie et ceux de se représenter eux-mêmes dans le Monde du 21e siècle. De nouveaux territoires d’expressions ont ainsi été abordés.

Les populations océaniennes, dont celle tahitienne, sont issues de la diversité depuis des temps immémoriaux et elles choisissent leurs héritages multiples plutôt que l’essentialisme de cultures fantasmées. Il convient cependant de retrouver des bases, un papa (2), stabiliser les fondations mais aussi continuer à composer avec de nouvelles réalités. Ce chemin est tantôt un chemin nécessairement solitaire, tantôt un chemin nécessairement de rencontres.

Ce déplacement à l’occasion des manifestations du centenaire de la mort de Victor Segalen a permis de remplir de multiples objectifs, parmi lesquels la tenue d’une exposition d’art contemporain polynésien. Il a permis aussi le suivi d’anciens étudiants en poursuite d’études dans cet ailleurs que représentent la France d’un point de vue culturel, académique et littéraire.

Victor SEGALEN - Bibliographie sélective

1 - Écrits polynésiens publiés du vivant de l’auteur (cycle polynésien ou cycle maori)

Vers les sinistrés (publié en 1903, revue Armée et marine), article écrit après les cyclones de janvier 1903 aux Tuamotu.

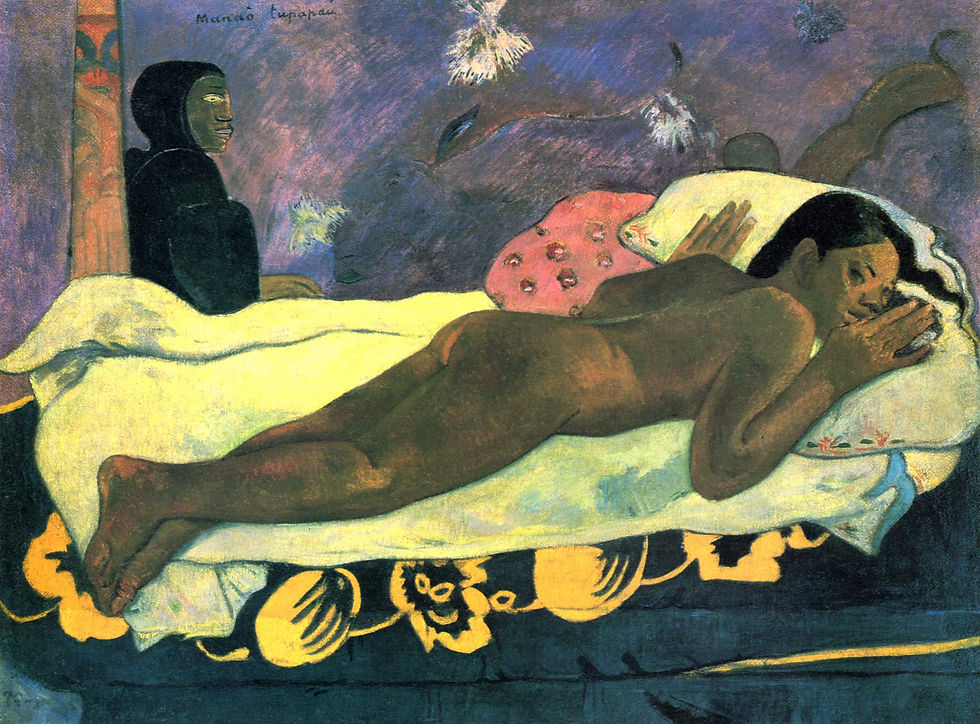

Gauguin dans son dernier décor (essai publié en 1904 par Le Mercure de France).

Le double Rimbaud (Mercure de France, 1906).

Les Immémoriaux (roman publié en septembre1907) sous le pseudonyme de Max Anély.

Voix mortes : musique maori, article (Segalen/Debussy) publié dans le Mercure musical en octobre 1907.

2 - Publications polynésiennes publiées à titre posthume depuis 1919

Hommage à Gauguin (publié en 1918, 1919 sur la couverture).

Préface à Noa-Noa (écrite en 1913, publiée en 1919).

Le Maître du jouir, roman inachevé (pensé en 1907, retravaillé jusqu’en 1916, publié en 1995).

Journal des îles, le titre n’est pas de Segalen il est publié aux Éditions du Pacifique à Tahiti en 1978 avec une introduction d’Annie Joly-Segalen.

Hommage à Saint-Pol-Roux (écrit en 1909 publié en 1975).

Penser païens (écrit en 1906, publié en 1975).

La Marche sur le feu (nouvelle écrite en 1908).

Essai sur l’exotisme (notes prises après le séjour en Polynésie), le Mercure de France, 1955, puis Fata Morgana 1978.

3 - Bibliographies sélectives

A - Œuvres de Victor Segalen

Œuvres complètes établies par Henry Bouillier, collection Bouquins, Robert Laffont, 1995.

Œuvres publiées sous la direction de Christian Doumet, 2 volumes, Bibliothèque de la Pleïade, NRF Gallimard 2020.

B - Biographies sur Victor Segalen

Bouillier Henry, Victor Segalen, Mercure de France, 1961 et nouvelle édition revue et corrigée 1986.

Dollé Marie, Victor Segalen, le voyageur incertain, éditions Aden 2008.

Manceron Gilles, Segalen, J. Cl. Lattès 1991.

C - Ouvrages critiques sur Victor Segalen et la Polynésie

Boulay Roger et Absalon Patrick (sous la direction), Rencontres en Polynésie, Victor Segalen et l’exotisme, Somogy 2011.

Camelin Colette (sous la direction), Exotisme et altérité, Segalen et la Polynésie, Cahiers Victor Segalen, Honoré Champion 2015.

Coldrey Camille, Victor Segalen et l’irruption de la langue tahitienne, L’Harmattan 2009.

O’Reilly Patrick, Victor Segalen et l’Océanie, illustrations Jacques Boullaire, Les éditions du Pacifique, 1985.

Scemla Jean, Les Immémoriaux de Victor Segalen, collection Origine du verbe, Éditions Haere po no Tahiti, 1986.

D - Ouvrages généraux de critiques

Camelin Colette (sous la direction), Victor Segalen « attentif à ce qui n’a pas été dit », colloque de Cerisy 2018, éditions Hermann, 2019.

Coatalem Jean Luc, Mes pas vont ailleurs, prix Femina Essai, prix de la langue française, Stock 2017.

Cheng François, de l’Académie française, L’un vers l’autre, En voyage avec Victor Segalen, Albin Michel 2008.

Collin David, La grande diagonale, Hippocampe éditions 2019.

Doumet Christian, Victor Segalen, l’origine et la distance, Champ Vallon, 1993.

Esponde Jean, Une longue marche, Victor Segalen, éditions Confluences 2007.

Germe Etienne, Segalen, l’écriture, le nom, Architecture d’un secret, Presses universitaires de Vincennes, 2001.

Laliberté Robert, L’imaginaire politique de Victor Segalen, Institut québécois de recherche sur la culture, 1989.

L’exotisme ou la tentation d’une histoire immédiate, colloque 2011 Brest, Abbaye de Daoulas 2011.

Madou Jean-Pol, Errance et épopée, Glissant, Segalen, Walcott, éditions Passages, 2016.

Ollier Marie, L’écrit des dits perdus, l’invention des origines dans les Immémoriaux, L’Harmattan 1997.

Postel Philippe (sous la direction), Segalen : le rythme et le souffle, colloque Nantes 2000, éditions Pleins feux, 2002.

Regard, espaces, signes, Victor Segalen, colloque du musée Guimet de 1978 pour le centenaire de la naissance de Segalen, L’Asiathèque 1979.

1 - Fare Vana’a.

2 - « Assise de corail comprimé et stratifié » (Fare Vana’a).

Commentaires