SEGALEN

- bureau Nahei

- 1 avr. 2023

- 6 min de lecture

Un vaitā du XXe siècle ?

par Tonyo TOOMARU

Liminaire : Les ressources documentaires sont tirées de Tama’i, des rivalités ancestrales à la bataille des Fei Pi, annexions et résistances en Océanie française (livre à paraître).

Tout comme Moetai, je me suis posé la question : pourquoi ai-je été convié à cette soirée ? C’est certainement grâce à mon aimable inspecteur académique de Lettres Modernes, monsieur Gaétan Le Lu, avec qui j’ai l’immense joie et chance de travailler. Avant d’être en poste à l’ESPE (1), j’ai été professeur de français et de tahitien au collège de Teva i Uta, sur la côte ouest de l’île de Tahiti, le dernier établissement du secondaire dans lequel j’ai enseigné, notamment dans le niveau 3e, en français comme en tahitien. Mon intervention, aussi brève soit-elle, consistera à présenter de quelle manière il a été possible d’aborder Les Immémoriaux de Victor Segalen auprès des élèves de 3e d’une part, puis par le biais d’un regard distancié, de montrer comment son ouvrage a réussi à susciter un véritable engouement chez les élèves d’autre part, évoquant de fait des pistes de réflexions dans une approche didactique et pédagogique.

Le titre de mon intervention : « Victor Segalen un Vaitā (2) ? » n’est pas de moi, mais est emprunté à mes élèves. En effet, lors d’une situation pédagogique vécue, j’ai proposé un extrait des Immémoriaux où les élèves étaient amenés à proposer leur compréhension, leur interprétation de l’extrait suivant :

« Les étrangers blêmes, parfois si ridicules, ont beaucoup d’ingéniosité : ils tatouent leurs étoffes blanches de petits signes noirs qui marquent des noms, des rites, des nombres. Et ils peuvent, longtemps ensuite, les rechanter tout à loisir » (2e partie Le parler ancien).

La question suivante a été posée aux élèves : « qu’avez-vous compris de ce texte ? car moi je ne comprends rien du tout ! L’auteur parle des tatouages, (répondent les élèves), mais ce monsieur Segalen connait-il notre culture pour en parler ? On n’avait pas tout de suite compris l’image de la feuille blanche et de l’écrit qui s’est installé. (Il y a eu un débat entre eux) l’auteur est en train de montrer que, si on a perdu la mémoire, les popa’a donc les occidentaux, l’ont remplacée en nous apportant l’écrit. Pourtant le tatouage existait déjà mais on n’utilisait pas le tatouage de la même manière que les popa’a utilisaient l’écrit, ils marquaient les mots, ils marquaient le temps sur une page blanche. »

Les élèves ont saisi l’idée principale à travers l’extrait proposé, en vue de susciter curiosité et interrogations : « Monsieur, qui est ce Victor Segalen ? je ne sais pas plus que vous, il faudra faire des recherches ». C’était une manière de les rendre actifs dans leurs apprentissages. Ils ont effectué des recherches sur la biographie, la bibliographie et le résumé de cet ouvrage.

Ensuite, d’autres extraits telle que l’allusion à la légende de l’arbre à pain ou encore le passage sur les guérisseurs ont été proposés, amenant les élèves à comparer Segalen à « Vaitā », car il devine à l’avance ce qui va se passer plus tard.

Pourquoi ont-ils effectué ce lien intertextuel ? En cours de tahitien, un travail a été amené plutôt dans l’année autour de Vaitā et sa prophétie en vue de traiter les prémices de la rencontre entre deux cultures. Pour pousser loin la réflexion, la question suivante a été posée : « Est-il réellement prophète, un devin ? » Les réponses reçues : « Segalen est un scientifique, ce n’est pas uniquement un littéraire parce qu’il connaît plein de choses, et avant d’arriver à Tahiti, il s’est renseigné. Du coup, il connaissait beaucoup d’histoires. »

Et je leur repose la question : « Peut-on le qualifier en tant que Vaitā polynésien ce Victor Segalen ? Oui et non monsieur (…) il est fort (…) parce qu’il n’a pas vécu si longtemps à Tahiti (…) On aime bien le lire, au début surtout, quand il y a des expressions en tahitien. C’est vrai ! »

Ce livre, moi je l’ai découvert, il y a 20 ans lorsque j’étais au lycée, je considère différemment ce roman de Segalen non pas uniquement comme un ouvrage purement littéraire avec des idéologies, des idées très pointues, mais aussi comme une littérature de jeunesse (…) Cet ouvrage de Segalen a réussi à attiser leur curiosité grâce aux mots et aux quelques expressions en langue tahitienne, une réelle volonté de Segalen de préserver la langue autochtone avant tout. En effet, les élèves ont pris plaisir à lire et surtout à s’identifier car ils retrouvaient des expressions qu’ils connaissaient.

Peut-on dire aujourd’hui que cet ouvrage de Victor Segalen est réservé à une certaine élite ? Oui et non. Ce que je peux dire, de par mon expérience professionnelle, il existe une toute autre manière d’aborder la littérature, par exemple, l’introduire de manière implicite par le biais d’une simple question : « Est-ce que Segalen est un Vaitā polynésien ? ». Bien qu’il y ait eu effusion d’interprétations de la part des élèves ayant installé un débat, certains se sont sentis investis et de fait se sont appropriés l’ouvrage pour tenter de comprendre les récits, à leur manière. Ce processus est essentiel dans le développement intellectuel des élèves.

Malgré la mise en garde de certains collègues, j’ai préféré relever le défi en abordant cet ouvrage tout en opérant en amont un choix minutieux et judicieux sur les quelques extraits pour permettre de susciter une véritable réflexion chez les élèves. Il est vrai que le profil des élèves de la presqu’île peut sembler quelque peu problématique ; près de 80 % des élèves sont issus de milieux défavorisés, la lecture ne faisant pas partie des hobbies de leur quotidien, à l’exception de la Bible, où nombreux parmi eux se rendent au culte ou à la messe, le dimanche, ou au hapi’ira’a tapati (l’école du dimanche). La Bible reste encore la seule référence livresque. Je ne saurai vous cacher que réussir à les faire lire tout autre ouvrage peut sembler difficile, leur donner goût à la lecture n’est pas gagner.

En leur proposant de lire Les Immémoriaux de Victor Segalen, ne serait-ce que pour deux à trois semaines, ce défi professionnel a eu raison d’exister. Aujourd’hui, je me rends compte que c’est plus que satisfaisant, et suis content car Victor Segalen fait désormais partie de leur bagage littéraire et culturel.

Donc à la question qui m’a été posée : comment lire Victor Segalen aujourd’hui en Polynésie ? Je répondrai : avec beaucoup de pédagogie, certainement avec beaucoup de plaisir, mais aussi d’angoisse, un petit peu !

Pour terminer mon intervention, si je devais apporter mon avis personnel sur Victor Segalen, je conclurai avec cette citation trouvée dans une correspondance avec Daniel de Monfreid. Segalen écrit : « j’ai essayé d’écrire les gens tahitiens d’une façon adéquate et ouvrir aux hommes l’accès à ce qui n’est plus. Il lui faut faire entendre par les mots et par des moyens littéraires ce que le peintre a donné à voir dans ses dessins, ses tableaux, ses sculptures ».

Victor Segalen pour moi est un altruiste et quelqu’un qui a de l’empathie, qui est respectueux, et qui aime, je pense, tous les peuples. Il a su le manifester en montrant une certaine forme de respect, en s’accaparant une forme de culture avec la langue et même les sonorités.

Désormais, lorsque je lis et relis Victor Segalen, j’entends ces sonorités de la langue tahitienne avec les idéologies qui traversent les temps et les époques. Merci.

Complément historique (note de l’éditeur) :

La prophétie de Vaitā (3)

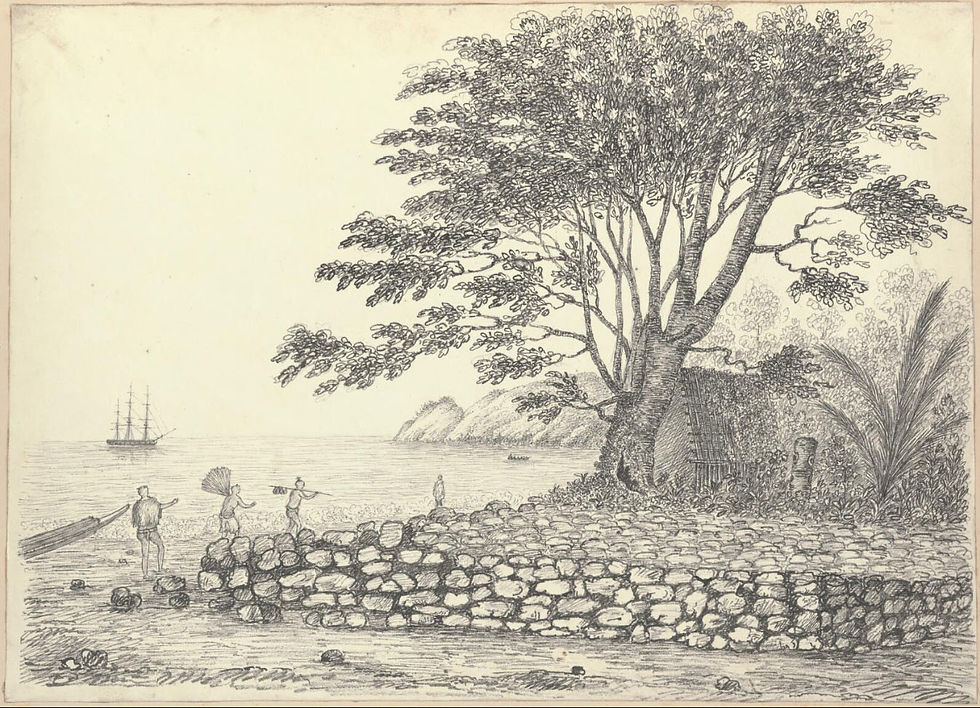

Vers 1760, Vaitā (Eau frappée), un prêtre d’Opoa à Raiatea, contemple les restes du marae détruit par des guerriers venus de Bora-Bora. Il aurait alors prononcé cette parole devenue une prophétie (n’oublions pas que les Espagnols - expédition de Mendana y Neira - sont arrivés aux îles Marquises dès 1595). Le texte qui suit est dû à Anne Salmond, la prophétie a été recueillie en 1823 par le pasteur Orsmond de deux prêtres, Auna-iti et de Vai-au. Elle figure dans une formulation différente au début de l’ouvrage de Teuira Henry Tahiti aux temps anciens, qui attribue le moment à une bourrasque qui détruisit un arbre, un tamanu pendant le rite solennel du pa’i-atua, (page 16). S’agit-il, comme le pense J.L. Picard, d’une « élaboration syncrétique, preuve de la résistance des Polynésiens » ? On imagine le trouble que ces paroles ont pu inspirer sur place, et en se diffusant dans les autres îles. C’est, environ sept ans après, que le navigateur anglais Wallis arrive à Tahiti (1767).

« Les enfants glorieux de Te Tumu

Viendont et verront cette forêt à Taputapuatea

Leur corps est différent, notre corps est différent

Nous sommes une seule espère provenant de Te Tumu

Et ils prendront cette terre

Et les anciennes règles seront détruites

Et les oiseaux sacrés terrestres et marins

Arriveront aussi ici

Viendront pleurer

Ce que cet arbre abattu a à enseigner

Ils arrivent sur une pirogue sans balancier »

1 - ESPE a changé d’appellation, et devient INSPE de l’UPF.

2 - Prophète tahitien qui informa son peuple de la venue des Blancs en pirogue sans balancier suite à un étrange phénomène qui se produisit pendant un rite solennel (Cf. Tahiti aux temps anciens, T. Henry, pp.15-41)

3 - Selon Teuira Henry, Jean-Luc Picard et Anne Salmond. Teuira Henry, Tahiti aux temps anciens, Société des Océanistes, 1968, Jean-Luc Picard, Ma’ohi tumu et hutu Painu, L’Harmattan 2018, et Anne Salmond, L’ïle de Vénus, Au vent des îles, 2012.

Commentaires